L’Altare di Issenheim a Colmar è uno dei più importanti capolavori dell’arte. Forse poco conosciuto, come il suo autore: Mathis Gothart Nithart detto Grünewald. In Alsazia verso la fine del 1400 e proprio a Colmar lavoravano Albrecht Dürer assieme ai fratelli Kaspar, Paulus e Ludwig Schongauer, i figli di Martin, morto nel 1491. Sempre a Colmar studia Hans Burgkmair, il maestro di Holbein il giovane. Ma Grünewald era poco conosciuto anche in vita, anche perché il suo capolavoro, l’Altare di Issenheim, appunto, è un’opera terrifica, spaventosa e, sicuramente, i ricchi committenti preferivano avere in casa o in chiesa una Danae o una Venere, magari ignuda. La crocifissione dell’Altare al contrario è l’emblema del dolore e della morte. Sordida, putrida, marcescente, come tutte le morti. Difficile scriverne perché, come scrive Adriano Mariuz, qui «la parola esaurisce la possibilità di comunicare».

Ma andiamo per ordine. Da secoli soprattutto in Francia e poi in Germania impera un’epidemia detta Ignis sacer, che molti chiamano fuoco di Sant’Antonio. Un falso amico perché con questo termine si designa l’herpes zoster, che è altra cosa. L’Ignis sacer deriva dall’ingestione di un parassita della segale. Durante l’epidemia del 1089 Sigeberto di Gembloux scrive: «A molti le carni cadevano a brani, come li bruciasse un fuoco sacro che divorava loro le viscere; le membra, a poco a poco rose dal male, diventavano nere come carbone. Morivano rapidamente tra atroci sofferenze, oppure continuavano, privi dei piedi e delle mani, un’esistenza peggiore della morte; molti si contorcevano in convulsioni». Si racconta che alcuni malati invocando Sant’Antonio guarissero. Fra questi il figlio del signore di Vienne che fonda un ospedale per la cura dei malati. Bonifacio VIII trasforma la congregazione in ordine religioso e gli ospedali proliferano in tutta Europa. A Issenheim, paesino a pochi chilometri da Colmar, Guy Guers, superiore del priorato della chiesa di Sant’Antonio, incarica nel 1512 lo scultore Nicolas de Haguenau e Grünewald di realizzare un polittico per l’altare maggiore. Nel 1516 l’opera è finita. A Issenheim si curano i malati di peste, sifilide e fuoco di Sant’Antonio. L’artista vive, durante i lavori dell’altare nella chiesa, accanto ai malati.

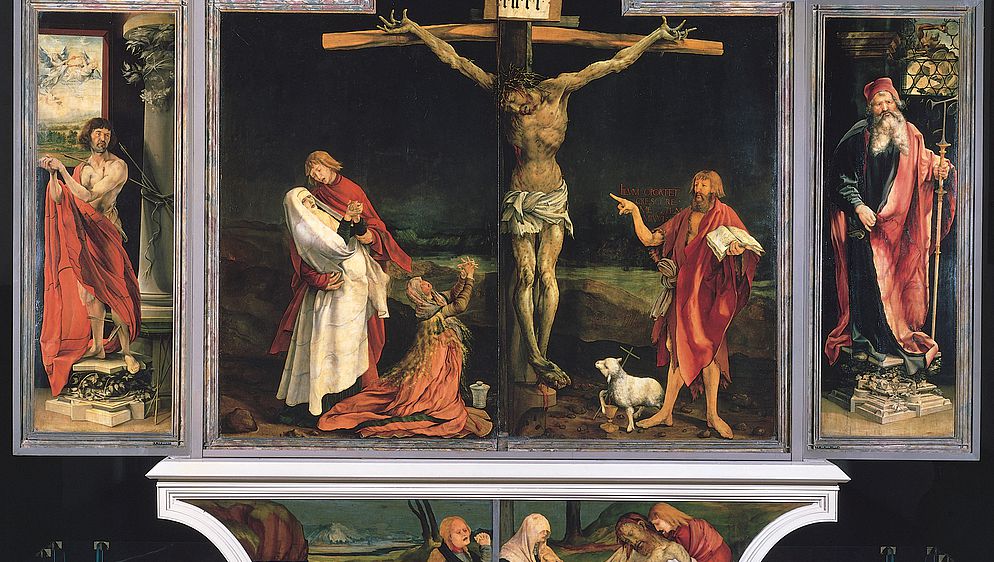

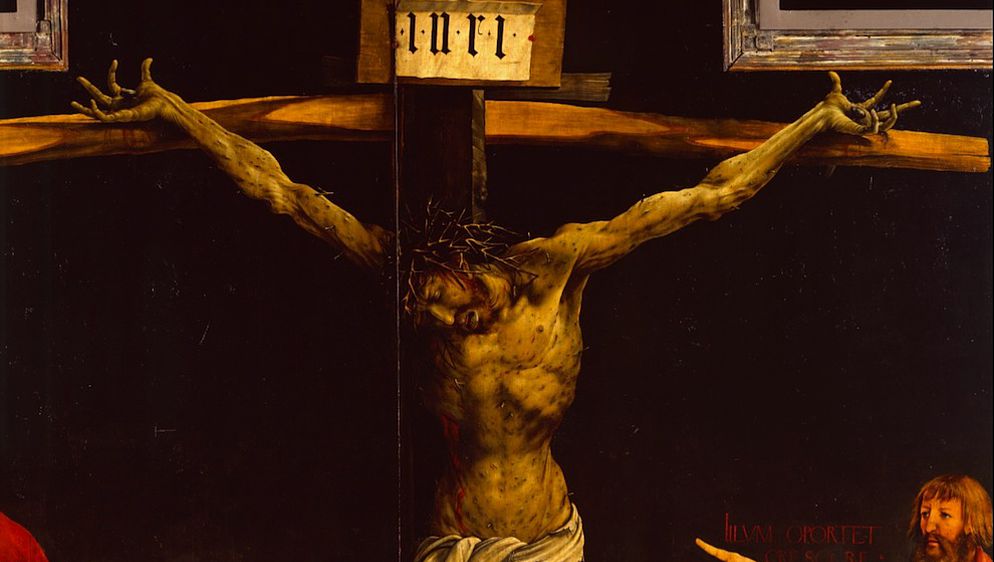

L’altare aperto misura sei metri e mezzo di lunghezza per tre e mezzo di altezza. In quegli anni questi altari sono molto comuni nelle chiese nordiche. Sono un po’ come le pale del Sud con la differenza che queste sono inquadrate in una cornice architettonica mentre al Nord sono a sportelli come dei grandi libri. Quello di Issenheim è addirittura composto da «quattro sportelli mobili dipinti su entrambe le facce, con due sportelli fissi ai lati e una predella anch’essa mobile», come scrive Benedetta Baseva. Aveva una funzione taumaturgica. Infatti i malati appena arrivati vengono condotti in chiesa e dopo aver bevuto il santo elisir a base di vino e una dozzina di piante calmanti macerate nelle reliquie di Sant’Antonio, vedono l’altare. Cristo crocifisso focalizza il loro sguardo. Un uomo tragico, sofferente, coperto di orribili pustole, con le mani e i piedi contorti dal dolore, trasfigurato. Si riconoscono in lui, perché come loro Cristo ha sofferto senza «bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza, da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire...» (Isaia 53, 2 e seguenti).

Negli sportelli laterali troviamo San Giovanni Battista, Maria Maddalena e San Giovanni Evangelista. Ai lati San Sebastiano e Sant’Antonio. Nella predella il compianto del Cristo morto assieme a Maria e Maddalena. Aperti i primi sportelli leggiamo la storia di Cristo. L’Annunciazione, il concerto degli angeli, la Madonna col bambino e nel pannello di destra la Resurrezione. Qui il volto di Cristo appare come in una palla di fuoco, pura luce dalla quale emerge un ritratto immaginifico e soprannaturale. C’è salvezza, dunque, o almeno una possibilità. I portelli si aprono nuovamente e gli ultimi dipinti raffigurano la vita di Sant’Antonio, dapprima in dialogo con San Paolo di Tebe e poi aggredito dai demoni: esseri ibridi, ripugnanti e mostruosi che cercano di trascinarlo per i capelli. In basso un uomo deforme e pustoloso, forse il demonio stesso. In centro le sculture di Nicolas de Haguenau con Sant’Antonio abate, Sant’Agostino, San Gerolamo, in ginocchio Guy Guers, il committente dell’opera, e nella predella inferiore l’Ultima cena.

In un articolo del 1973 John Berger, morto quest’anno, dopo aver rivisto l’altare a distanza di dieci anni scrive: «In un periodo di fede rivoluzionaria ho visto un’opera d’arte sopravvissuta per testimoniare un’antica disperazione; in un periodo di difficoltà e sofferenza vedo la stessa opera aprire miracolosamente un esile varco in mezzo alla disperazione».

Di Grünewald si sa pochissimo e i documenti sulla sua vita sono particolarmente scarsi. Dalla lettura del testamento, avvenuta dopo la sua morte nel 1528, scopriamo che tra le altre cose aveva un’edizione del Nuovo testamento, le ventisette prediche di Lutero e i «dodici articoli della fede cristiana» contenenti le richieste dei contadini in rivolta nelle lotte religiose del 1523-1525. Per secoli è dimenticato anche dalla critica più attenta e alcune delle sue pochissime opere vengono attribuite, come appunto l’altare di Issenheim, ad Albrecht Dürer. Eppure è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi che unisce la «bellezza del sublime al baratro del brutale». Artista fuori dagli schemi, dalla rigidità delle classificazioni, dalla metodologia dei localismi, Grünewald ci regala un mondo di tormento ed estasi, di grandezza e perdizione, fra simbolismo, esoterismo e alchimismo.

Peccato che sia stato distrutto l’imponente coronamento della cornice gotica con guglie, girali e intrecci dorati e che attualmente nella cappella del Musée Unterlinden dove è collocato le singole parti siano state squadernate – sicuramente per ragioni espositive – perdendo così il suo originale effetto cronologico e narrativo. In una parete laterale comunque si trova a disposizione un modellino esemplificativo con gli sportelli da aprire e chiudere.

Un capolavoro da vedere almeno una volta nella vita, anche perché il Musée Unterlinden è un vero gioiellino con opere che vanno dal periodo Neolitico a oggi. Quest’ultime situate nella nuova struttura realizzata da Herzog & de Meuron e inaugurata nel 2015. Poi perché Colmar è un paesino da fiaba con le sue case di pescatori nella Petite Venise e quelle dei tintori in muratura e legno.

Durante il viaggio potete leggere il volumetto L’altare di Issenheim di Adriano Mariuz ascoltando contemporaneamente Mathis der Maler di Paul Hindemith suonata dalla Berliner Philharmoniker.