«Le pareva che certi luoghi della terra dovessero produrre felicità, come una pianta che cresca bene in un solo terreno e male in ogni altro. Ah, perché lei non poteva affacciarsi al balcone di uno chalet svizzero, o chiudere la sua tristezza in un cottage scozzese, con un marito vestito di velluto nero a lunghe falde, stivali flosci, cappello a punta e polsini!».

Già, perché? La risposta, letto questo Simboli della montagna di Franco Brevini, è semplice: perché Emma Bovary avrebbe potuto godere solo in parte e per brevi episodi di tutto ciò; perché trasferita lì con tutti i suoi bagagli e con tutti i suoi cappellini avrebbe capito che un conto è rimpiangere preventivamente un mito (un uomo, una donna) che non si ha e un conto è viverne l’abitudine. Che certo è fatta di legno, resine che colano dalle travi e tanto calore architettonico, ma poi anche di banale e brutale quotidianità, di legname per il camino da ordinare, di stucchevole vicinato di montagna, di ansie e di gelosie, oltre che di innumerevoli altre e non previste noie.

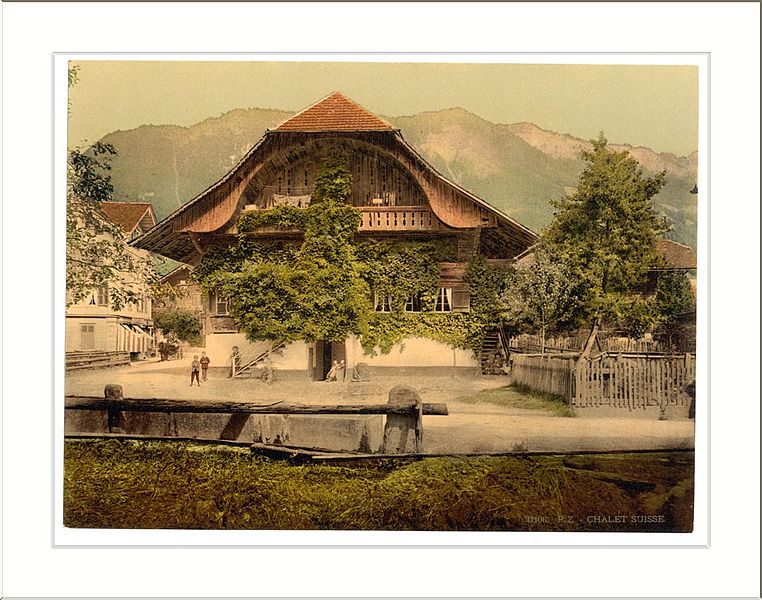

Fino a pochi secoli fa, fino al Settecento inoltrato, le montagne non avevano nemmeno un nome; prima erano tutt’al più elette a residenza di qualche divinità indefinita e inavvicinabile. E, si sa, il rapporto con qualcosa e qualcuno che non si guadagni nemmeno un nome è rapporto obliquo e precario, certo sospetto. Gli studiosi delle tradizioni culturali però sono più attenti alle rappresentazioni simboliche degli oggetti che agli oggetti stessi. Così è per i sei simboli alpini scelti da Franco Brevini per questa stellare rassegna: gli animali delle montagne, il Cervino, lo chalet svizzero, l’Edelweiss, Heidi, la piccozza, che occupano altrettanti capitoli di un libro molto barthesiano e, inevitabilmente, molto svizzero.

Prendiamo «Lo chalet svizzero», il capitolo terzo. Diceva Chateaubriand che «nei famosi chalets trasfigurati dell’immaginario di Rousseau non sono riuscito a vedere altro che stamberghe piene di letame delle greggi, dell’odore dei formaggi e del latte fermentato». E ciò non per dire che lo chalet sia essenzialmente questo; piuttosto per operare una distinzione fondamentale: quella tra la pratica dell’oggetto in sé e il simbolo che questo oggetto è diventato. Ne è la prova, tra l’altro, una dimostrata «esogenesi» di questi miti, che spesso oltre che di seconda mano sono anche indotti dall’esterno: sono stati i grandi viaggiatori stranieri a inventare il mito del paesaggio italiano, e l’immagine della stella alpina fu introdotta alla fine dell’Ottocento dai turisti tedeschi. Sono stati Albrecht von Haller, Friedrich Schiller e appunto Rousseau a elevare questa architettura, a collocarla preferibilmente in Svizzera e a farla diventare un artefatto letterario e culturale di respiro ormai universale.

Il futuro di questi simboli è legato a uno sciamare senza limiti per il mondo, là dove ci sia bisogno di richiamare il calore di casa e un astratto respiro pulito tipico della montagna; ci sono gli stessi chalet in Canada, in Brasile, a Düsseldorf, e in molti di quei luoghi questi edifici assumono le funzioni più diverse: negozi, giornalai, ristoranti, saune, stazioni del treno. Si compie così del tutto l’abbandono del loro significato primigenio, che evapora in un puro e semplice simbolo, mentre gli antichi rifugi di montagna sono sostituiti da architetture ardite e dal colore grigio del metallo.

La triste storia di Emma Bovary ci trasmette un mandato di prudenza: eviti l’innamorato in absentia di affidare i suoi destini a vestiti di velluto nero a lunghe falde, a stivali flosci, a cappelli a punta e polsini; eviti di consegnarsi non alla persona amata ma a una sua rappresentazione. E se può e in mancanza d’altro, torni a una saggia concretezza, magari provando un po’, come Heidi, «il sentimento più nazionale fra i sentimenti svizzeri: la nostalgia, das Heimweh».

Bibliografia

Franco Brevini, Simboli della montagna, Bologna, il Mulino, 2017.