Era il 1923 quando Carl Burckhardt, a soli quarantasei anni non ancora compiuti, si spegneva a Ligornetto, nell’allora Palazzo Casanova che poco distava dalla casa-museo di Vincenzo Vela. La dimora, con tante stanze e un ampio giardino, era stata affittata dall’artista tre anni prima, appena presa la decisione di trasferirsi in Ticino affinché la sua salute cagionevole potesse trarre giovamento dal clima mite del cantone. Qui Burckhardt, nato a Lindau ma cresciuto a Basilea, oltre all’aria buona, poteva respirare quell’italianità che aveva conosciuto e amato nei suoi numerosi soggiorni nel Belpaese e di cui sentiva molto la mancanza.

Il paesaggio del Mendrisiotto, dalle «colline giottesche con splendide ville e chiese», e la gente locale, affabile e accogliente, lo fanno stare bene e diventano per lui una fonte di ispirazione continua. Gli anni ticinesi sono per Burckhardt sereni e prolifici, un momento breve ma intenso caratterizzato da una grande creatività che trova espressione sia nella pittura, passione trascurata in passato dall’artista per i suoi numerosi impegni, sia nella scultura, ambito che vede nascere proprio in questo periodo i suoi lavori più vitali e dinamici.

Dallo stretto legame che Burck-hardt ha instaurato con il Ticino, e in particolare con Ligornetto, nasce la mostra monografica a lui dedicata allestita negli spazi del Museo Vincenzo Vela, una rassegna che riscopre questo artista affermato e apprezzato al Nord (dove il suo operato gli vale la definizione di padre della scultura moderna elvetica) ma rimasto invece nell’oblio in territorio italofono.

L’esposizione di Burckhardt a Ligornetto è difatti la prima nella Svizzera italiana e arriva a ben quarant’anni di distanza dalla retrospettiva sull’artista che Basilea aveva organizzato alla Kunsthalle. Ciò rivela come questo maestro sia da annoverare tra gli scultori a cavallo tra Ottocento e Novecento dimenticati dai grandi musei e, a dispetto della portata innovativa del loro lavoro, ancora poco noti a un pubblico vasto.

Ben venga, dunque, una mostra capace di riportare l’attenzione su questa figura di rilievo del panorama artistico moderno proponendone l’intero percorso, dagli esordi a Basilea e a Monaco fino al periodo ticinese, attraverso una nutrita raccolta di opere plastiche a cui è stata affiancata un’accurata selezione di dipinti e disegni.

Uomo estremamente versatile, Burckhardt si muove tra scultura, pittura e disegno con eguale abilità. All’attività di artista, poi, si accompagna quella di teorico, che lo vede molto attivo in veste di saggista, critico e curatore di mostre, con una spiccata attitudine a intercettare gli esiti più interessanti dei suoi colleghi. Si deve a lui, ad esempio, l’importante rassegna di Auguste Rodin alla Kunsthalle di Basilea che ha permesso di far scoprire l’opera del maestro francese in terra elvetica. A Rodin, su cui nel 1921 scrive anche un libro, Burckhardt riconosce il merito di aver «restituito alla scultura la spontaneità dei suoi momenti più felici». Ed è proprio l’assimilazione della lezione rodiniana che spinge Burckhardt a seguire nei suoi lavori la traiettoria di un plasticismo dalle forme elementari.

La ricerca di una volumetria pura va di pari passo in Burckhardt con il costante confronto con l’antichità: il glorioso passato artistico diventa per lui un repertorio infinito da cui desumere temi e linguaggi da rielaborare secondo una cifra espressiva personale. L’amore per la cultura antica viene nutrito negli anni dai molti soggiorni in Italia. L’incontro con Roma, soprattutto, gli svela il fascino della classicità stimolandolo a coglierne la sostanza e a riproporla secondo dettami moderni.

Per Burckhardt, infatti, le opere antiche non costituiscono un mero esempio da imitare bensì un patrimonio da esplorare e da rievocare in maniera del tutto originale, senza alcun vincolo di forma e stile. L’artista approda così a una scultura intrisa del passato che riesce però a superarne le costrizioni creando «qualcosa di appena sbocciato», come lui stesso affermava.

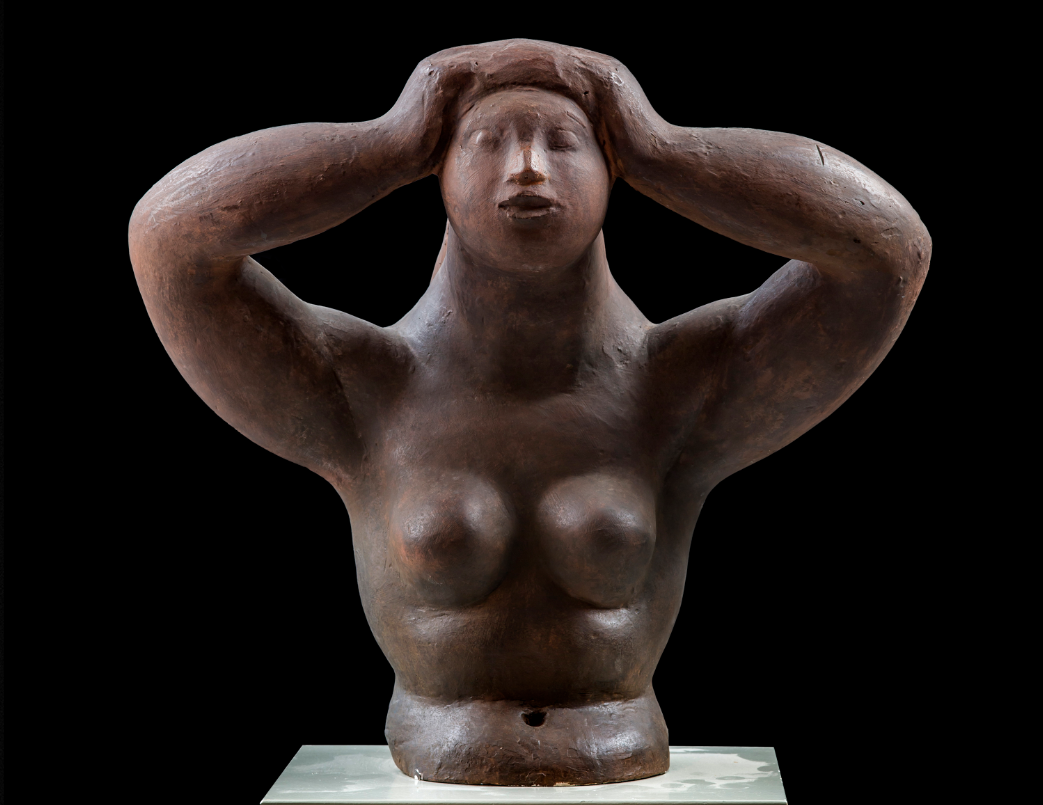

Nel percorso di mostra troviamo alcune opere che attestano come Burckhardt interpreti con estrema libertà i soggetti tratti dalla mitologia. Ne è un esempio Zeus ed Eros, lavoro rimasto incompiuto di cui a Ligornetto sono esposte la Testa di Eros, del 1902, e Zeus seduto, bronzo postumo datato 1924-25. In questa scultura l’artista stravolge la tradizionale iconografia del tema classico riducendo la differenza di età tra il signore dell’Olimpo, raffigurato senza barba, e il dio dell’amore, dall’aspetto già adulto. Altra testimonianza in questo senso è l’inedita Venere in marmi policromi che prende vita nel 1908-09, rappresentata dall’artista non nella consueta posa che la vede intenta ad asciugarsi i capelli, ma con le braccia sollevate che si incrociano all’altezza del collo e con un velo che la copre dal busto in giù.

Ben documentati in mostra da schizzi e disegni sono poi il rilievo del portale della chiesa di San Paolo a Basilea, la decorazione della facciata del Kunsthaus di Zurigo e le statue delle fontane collocate davanti alla stazione badese di Basilea, tre importanti lavori eseguiti per gli edifici progettati dal celebre architetto Karl Moser in cui incomincia ad affiorare quella tensione verso la sobrietà delle forme che per Burckhardt si manifesta come l’unica via per raggiungere l’essenza del plasticismo.

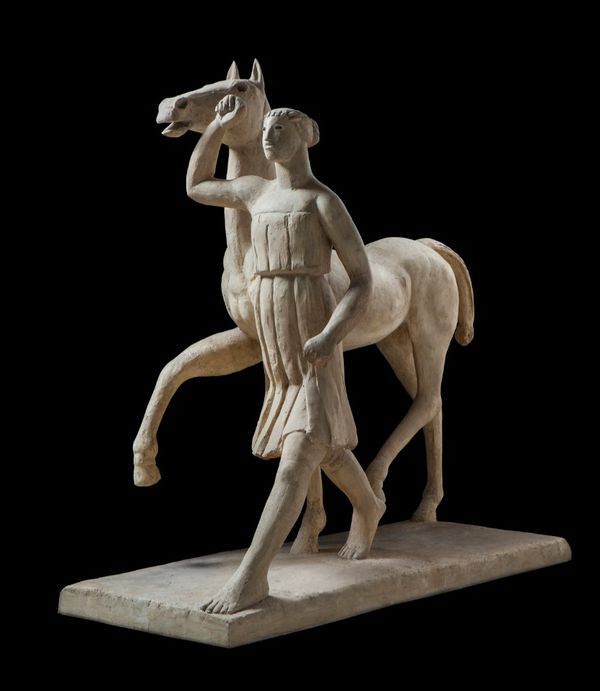

Questo processo di ricerca di volumetrie cristalline e stilizzate, dotate però di grande energia, trova piena maturità nelle sculture del periodo ticinese: nell’Amazzone che conduce un cavallo, di cui in mostra è presente il modello originale in gesso, le figure paiono avanzare disinvolte nello spazio, memori delle movenze dell’Homme qui marche di Rodin; il Danzatore è un’opera vivace governata dal sapiente gioco di equilibri che nasce da forze contrastanti; ancora, il San Giorgio a cavallo è animato da fisionomie esili e slanciate che creano un insieme dinamico.

Anche nella produzione pittorica di Burckhardt che si dispiega nelle sale del Museo Vela appare evidente lo sviluppo di uno stile caratterizzato da una sintesi formale. Sfilano Amazzoni in riva al mare e cortei di baccanti, così come scorci panoramici del Mendrisiotto e scene di vita quotidiana ticinese, tutti soggetti immortalati dall’artista con la sua capacità di afferrare la complessità della natura per restituirla nella sua più pura semplicità.