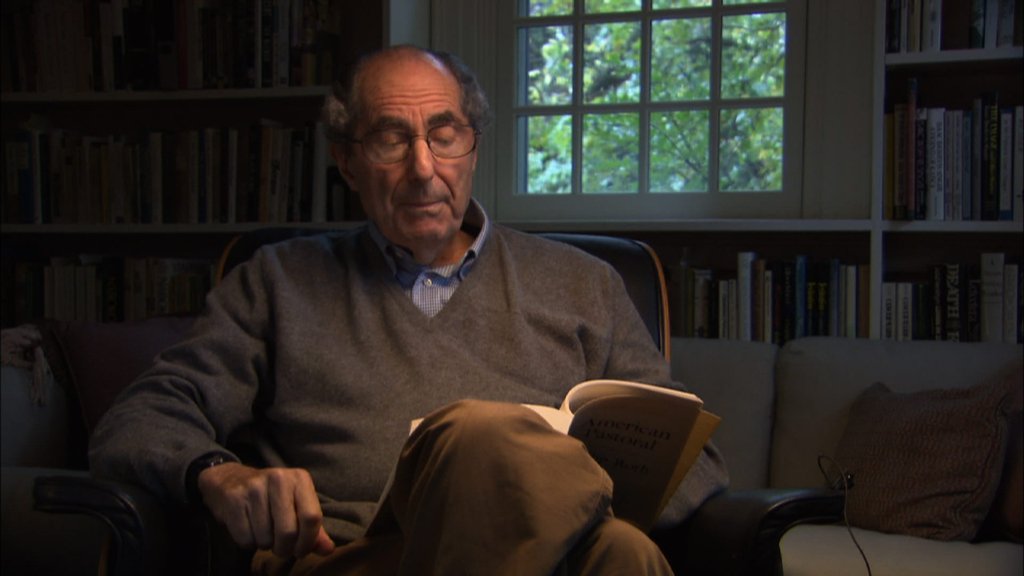

Roberto Calasso, editor-in-chief del-l’Adelphi, ha scherzosamente dichiarato di suddividere le novità librarie in quattro categorie: pattume, paccottiglia, sana mediocrità e... i volumi pubblicati da Adelphi. Benché il libro di cui si accenna non sia edito dal celebre marchio milanese, ci sentiamo di includere questa raccolta di scritti critici di Philip Roth (Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti, 1960-2013, Einaudi, 2018; ora ristampato dal «Corriere della Sera») nella quarta, eletta, categoria.In questo volume si trova una tale abbondanza di osservazioni acute sulla letteratura, giudizi taglienti, ritratti a tutto tondo di scrittori e politici (delizioso quello di Reagan: «Un leader terribilmente potente, ma con l’animo di una nonnina da soap opera, il senso civico di un venditore di Cadillac di Beverly Hills»), nonché di illuminanti riflessioni narratologiche formulate con tono brillante, da far ritenere che il Roth critico non abbia nulla da invidiare al celebrato scrittore. Ma questo libro è anche una girandola di interviste-conversazioni a pezzi da novanta della letteratura mondiale (adunate sotto un titolo che è un capolavoro di understatement: «Chiacchiere di bottega»). In veste di intervistatore di lusso Roth conversa con Primo Levi, Isaac Singer, Milan Kundera, Mary McCarthy, Edna O’Brian (magnifiche le osservazioni su Joyce) e Saul Bellow. Nomi da far tremare le vene e i polsi.

Scegliendo a caso tra le molte pagine memorabili del libro non si può non menzionare la cena che ha luogo a metà degli anni Novanta a Cambridge, Massachusetts, tra Saul Bellow, Aharon Appelfeld e Roth stesso. In quell’occasione Roth registra ammaliato la metamorfosi dei due grandi scrittori, che dall’aplomb anglosassone che li caratterizza passano a un fervore di espressioni e di gesti innescato dal fatto di parlarsi in yiddish. «Ciascuno di loro sembrava il magico rimescolamento di se stesso, dotato di una dimensione prima inattiva. Era come se grazie allo yiddish avessero trovato un altro significato, un modo diverso di guardare alla vita che li poneva in una condizione psichica del tutto diversa».

La dannazione di Roth, da Lamento di Portnoy in poi, sono state tre categorie di persecutori: gli entusiasti, che stazionavano sotto la sua abitazione di Manhattan per osservare da vicino l’autore osceno e depravato (e sperando di vederlo all’opera in qualche estemporanea acrobazia erotica); i moralisti, intenzionati a spedirlo all’inferno senza nemmeno concedergli di passare per un auto da fé; infine gli ebrei ortodossi, poiché, lo rimprovera un rabbino, «questo scrittore, ebreo per nascita, non fornisce un ritratto equilibrato, bensì insiste troppo nella raffigurazione di ebrei come ladri, prostitute e piccoli trafficanti disonesti e fornicatori, mentre, pur dotato, sa cogliere così poco della portentosa saga della storia ebraica». Roth ha buon gioco nel replicare che a lui interessa raffigurare la realtà nel suo pulsare, «la sporca realtà» direbbe il cubano Gutiérrez. In ogni caso egli è in grado di scrivere solo su ciò che conosce.

E ciò che conosce, nel bene e nel male, è la comunità di immigrati ebrei di Newark dove è cresciuto negli anni Quaranta. Quanto all’accusa di oscenità, osserva che «l’oscenità di Portnoy è intrinseca alla situazione, non al mio stile. Non mi interessa difendere le parolacce, ma solo il diritto di utilizzarle quando sono pertinenti». Esilaranti, a questo punto, le lettere che Roth immagina inviate a suoi famosi predecessori: «Caro Fëdor Dostoevskij, gli studenti della nostra scuola hanno l’impressione che lei sia stato ingiusto verso di noi. Le sembra che Raskolnikov sia un ritratto equilibrato?», «Caro Mark Twain, nessuno schiavo della nostra piantagione è mai fuggito. Ma cosa penserà il nostro padrone quando leggerà del negro Jim?», «Caro Vladimir Nabokov, le ragazze della nostra classe...».

Sotto il tambureggiare della vis polemica e delle puntualizzazioni teoriche si sente pulsare la passione didattica dell’anziano professore (per un certo periodo Roth esercitò l’insegnamento universitario a Chicago e in seguito nello Iowa). E qualunque docente di lettere che abbia a cuore la propria materia non può non provare una profonda empatia con la seguente affermazione: «Struttura, forma e simbolo in America sono il classico armamentario dei più sprovveduti insegnanti di letteratura delle superiori. Io proibisco ai miei allievi di usare quelle parole, sotto pena di espulsione. Ne consegue un delizioso miglioramento del loro inglese, e talvolta anche del loro pensiero».

Affermazione che fa il paio con quest’altra: «Avendo insegnato per molti anni all’università, so che ci vuole un grande sforzo per far sì che gli studenti leggano con tutta la loro intelligenza la narrativa che hanno sotto gli occhi senza lasciarsi distrarre da banalità moralistiche, interpretazioni arzigogolate e congetture biografiche, né farsi contagiare dalla generalizzazione imperante». Sembra di sentire Domenico De Robertis, egli stesso raffinato commentatore, quando biasimava l’ipertrofica mole di commenti critici attorno ai classici definendola «una nube tossica».

In un libro intitolato Perché scrivere? non potevano mancare le sue personali istruzioni per l’uso. Esse sono le più semplici tra le infinite che ci è toccato leggere negli ultimi anni e sono l’applicazione perfetta dell’adagio flaubertiano «vivre en bourgeois, penser en demi-dieu»: «Sto al tavolino dieci ore al giorno, tutti i giorni, per due o tre anni. Alla fine, forse, ne esce un romanzo». (Detto tra parentesi: oggi, per il solo fatto di aver pubblicato un’inezia nella più sgangherata vanity press, chiunque si sente autorizzato a ritenere che i propri tic siano meritevoli di rivelazione).C’è una domanda inespressa che aleggia come un convitato di pietra lungo tutto il libro e che viene posta da un intervistatore nelle ultime pagine: «Perché non ha vinto il Nobel?».

La memorabile risposta dello scrittore, sfinito dal sentirsi ripetere la domanda, meriterebbe di essere posta in esergo a un manuale su come titolare i romanzi (e pure a un vademecum su come vincere l’ambitissimo premio): «Se Lamento di Portnoy si fosse intitolato L’orgasmo sotto il capitalismo rapace, allora forse mi sarei guadagnato il favore dell’Accademia svedese».

Oltre al fatto, arcinoto, di aver innalzato il monologo erotico agli onori dell’alta letteratura (stiamo semplificando), esiste un secondo segreto all’origine del successo letterario di Philip Roth. Un segreto di disarmante semplicità, che egli considera fondamentale per tutta la sua successiva carriera: il deprecato cazzeggio giovanile. «La parte migliore della mia adolescenza sono state le interminabili conversazioni, spesso condite da discorsi salaci sulle imprese sessuali che sognavamo di compiere e da ogni sorta di battute anarchiche, imitazioni, battibecchi, satire e smargiassate, che si svolgevano di solito tra quattro o cinque di noi in uno spazio grande quanto una cella, nel chiuso di un’auto parcheggiata. Tutto ciò è strettamente legato a quello che è poi diventato il mio lavoro». Un’idea pedagogicamente praticabile, considerato il prezzo della benzina. Si dice che la scrittura sia una metafora della cucina perché, analogamente al lavoro del cuoco, lo scrittore sbuccia, arrostisce, scongela, condisce, marina... e ciò che ne risulta è spesso un grumo indigesto.

La tecnica compositiva di Roth è qualcosa di estremamente magmatico, ma si avvicina in qualche modo a una preparazione gastronomica durante la quale un cuoco trafelato corre incessantemente da un pentolone all’altro, con finale truculento: «Faccio incursioni fallimentari, scrivo a intermittenza stesure esitanti... un continuo andirivieni da un progetto in fieri all’altro per gestire la frustrazione. L’idea è mantenere in vita narrazioni che traggano la propria energia da fonti diverse, così che, quando le circostanze sono favorevoli al risveglio dell’una o dell’altra bestia dormiente, io abbia sottomano una carcassa da darle in pasto».

Se è vero, come disse Graham Greene, che l’infanzia è la capitale di ogni scrittore, nel libro di Roth troviamo più di una conferma della centralità di questa stagione della vita. Per farlo, egli sovrappone la dimensione dell’infanzia alla tecnica della descrizione umana: «Quasi ogni mio romanzo prende forma a partire da progetti abbandonati a cui ho dedicato notevoli sforzi. Solo più tardi mi rendo conto di come ognuno di essi abbia fornito dei blocchi per la mia futura costruzione [...] In ogni blocco abbandonato ci sono delle cose che mi piacciono e che mi rincresce perdere, per esempio la vivida crudezza con cui vengono presentati i personaggi, che corrisponde al modo in cui secondo me si percepiscono le cose nell’infanzia». Tutto merito di quelle serate passate a chiacchierare nell’auto del padre.