William Kentridge è uno di quegli artisti che ti trascina in un nuovo universo, che evoca la molteplicità del romanzo contemporaneo di cui parla Italo Calvino: anche l’opera dell’artista e regista sudafricano appare come una «rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo». Anche per Kentridge si tratta di rappresentare e conoscere il mondo nella sua complessità, ricorrendo agli elementi più eterogenei e seguendo un metodo transdisciplinare che intreccia cinema, pittura, teatro e musica, cercando di conciliare – come in Georges Perec – il «progetto strutturale e l’imponderabile della poesia».

Entrare nell’arte di Kentridge significa prima di tutto viaggiare nel tempo della Storia, quella ambivalente del Sudafrica dell’Apartheid, dei colonialismi, ma anche dell’intero continente africano per capirne il ruolo in momenti di crisi come la Prima guerra mondiale, ma anche per riflettere sulle conseguenze sociali ed economiche dello sfruttamento nelle miniere o delle epidemie di Aids e di ebola. Eppure Kentridge non si definisce «artista politico», ma artista che cerca di restituire un senso al mondo, o mondi, che entrano nel suo atelier per essere de-costruiti e ricostruiti.

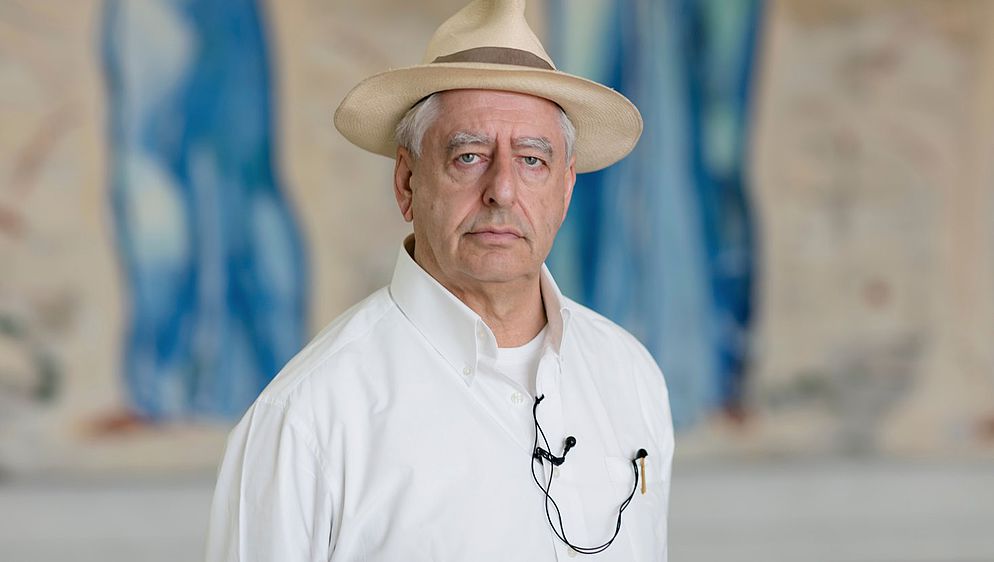

Un mondo in cui ha un ruolo importante la sua storia personale. Nato a Johannesburg nel 1955, Kentridge è figlio di genitori avvocati, difensori dei diritti civili; il padre è Sidney Kentridge coinvolto in famosi processi politici, come il «treason trial» che vede Mandela fra gli imputati nel 1956 (al quale è dedicata la serie di litografie Remembering the Treason Trial del 2013), in seguito sarà il rappresentante della famiglia Biko. Il giovane William studia scienze politiche e arte drammatica, fonda una propria compagnia teatrale nella sua città natale: negli anni Ottanta realizza i primi film d’animazione (esposto anche il primo, Festa galante del 1985), con l’invenzione di una nuova tecnica (la «poor man’s animation») che si basa sulla proiezione di fotografie e di disegni, poi i documentari e la prima mostra monografica a Londra; nel decennio successivo la consacrazione internazionale, grazie alla Biennale di Johannesburg e alla prima partecipazione a Documenta di Kassel.

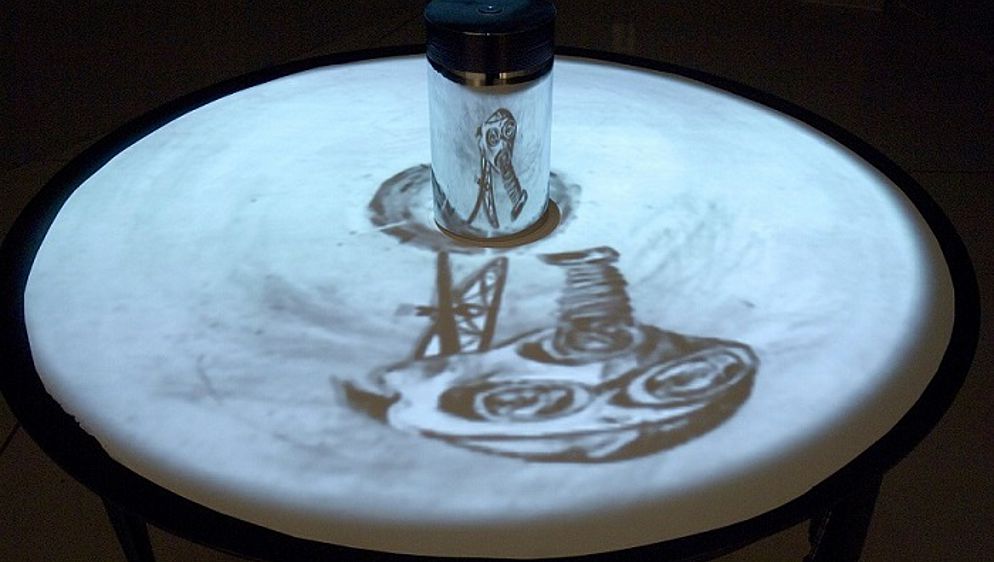

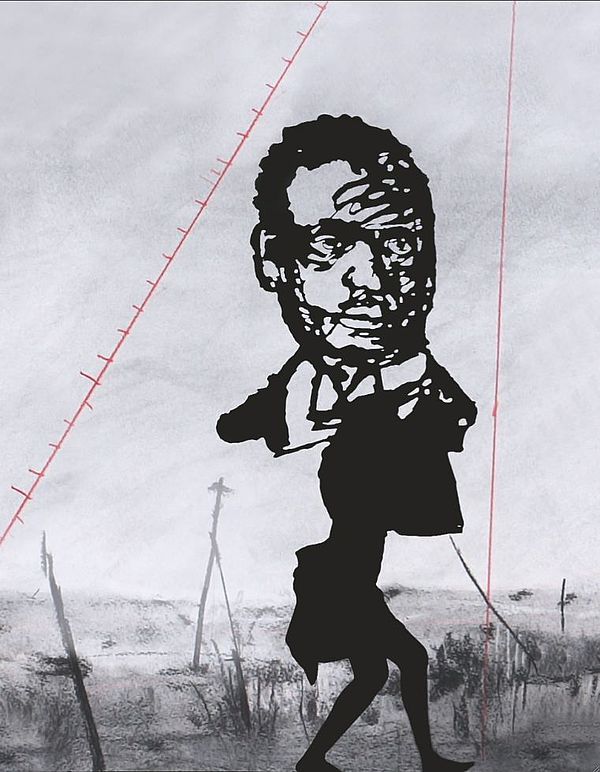

Difficile andare con ordine, perché nell’opera di K. tutto scorre in modo non lineare e molto rapidamente; emblematico il titolo What Will Come (Has Already Come) (2007), opera in cui le sagome di figure umane sono proiettate in movimento su un cilindro posto al centro di una tavola con un commento musicale. L’allusione è alla guerra in Abissinia, ma anche alla carestia degli anni Ottanta in Etiopia: drammatici esodi e fughe che si ripetono nel tempo. Alla sistematica distruzione della multietnica Sophiatown rimandano i disegni realizzati per la scenografia dell’omonima pièce teatrale. Al tema del ruolo misconosciuto dell’Africa durante la Prima guerra mondiale è dedicata l’installazione di The Head and the Load (2018), qui a Basilea scomposta nelle sue componenti grafiche e video. Nessuna ombra di utopia in questo mondo in bianco e nero, fatto di paesaggi desolanti, sfondi su cui si alternano interni cittadini – come l’emblematico Ballo dei conservatori, un trittico in bianco e nero nei primi disegni, che richiama atmosfere di precipizio morale di certo espressionismo tedesco. In questo caso scene di colonialismo europeo che rivela i propri «sogni di crudeltà».

Parallelamente alla vena politica, Kentridge sviluppa una meta-riflessione sull’arte e sulla propria pratica estetica, come nel più recente episodio delle Drawing Lessons, intitolato It’s Not True (2019) che è anche riflessione sul tempo; sullo schermo scorrono infatti le linee che si fanno disegni, ma anche frasi, quasi moniti fra l’ironia e l’angoscia: «The moment has gone» o «Your days will become years». Ironico è il tono del filmato in cui l’artista si sdoppia per mettere in scena il doppio ruolo di creatore e spettatore. Lo «studio room» invece dà accesso non tanto alla copia realistica del suo atelier, bensì a un’estensione dell’immaginario e del pensiero dell’artista, una Tummelplatz o anche «a safe space for stupidity», dove poter liberamente osservare, sbagliare e imparare da ciò che non si capisce.

Nella cosmologia di Kentridge si colgono le suggestioni di certo surrealismo – da Jarry a Buñuel – ma anche l’interesse per Picasso, il movimento Dada e Georges Méliès. Un mondo in cui le categorie fondamentali sono l’incertezza, il dubbio, la materialità del fare artistico – che è prima di tutto pratica – la provvisorietà della condizione umana. L’artista di Johannesburg non cede mai all’utopia di una convivenza pacifica fra gli uomini, pur celebrando la vita in installazioni come More Sweetly Play the Dance (2015), grandiosa processione in cui si avvicendano malati e infermieri, musicisti e contadini, ma anche figure allegoriche. La processione è motivo prediletto da Kentridge fin dai suoi esordi che rimanda alla tradizione medievale della «danza macabra», antica forma di esorcismo della morte.