Giovedì 16 febbraio è morto a Roma Jannis Kounellis. Probabilmente il maggior esponente dell’Arte povera. Nato in Grecia il 23 marzo 1936, giovanissimo, nel 1956, assieme alla sua prima moglie Efi si trasferisce a Roma dove frequenta l’Accademia di Belle arti. Roma diventa così la sua città d’elezione. Qualche critico maligno sostiene che a Kounellis non piace l’idea di essere originario di una provincia ottomana ma vuole diventare cittadino d’Europa. In ogni caso in quegli anni dominano Lucio Fontana e Alberto Burri che cercano con le loro opere di aprire lo spazio dell’arte. Nel 1966 si incomincia a parlare di morte della pittura.

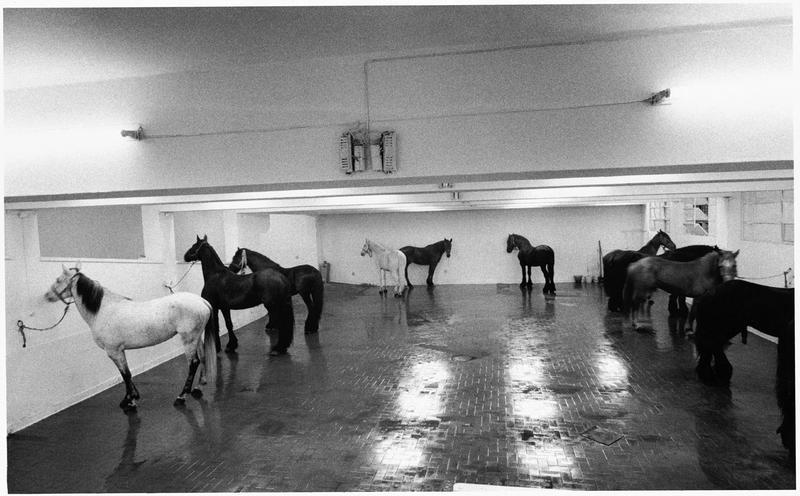

Giovani critici seguono l’onda rivoluzionaria e nel 1967 Germano Celant in un articolo su «Flash Art» coniuga il termine Arte povera associandolo alla guerriglia. Scrive: «Dopo essere stato sfruttato, l’artista diventa un guerrigliero: vuole scegliere il luogo di combattimento e potersi spostare per sorprendere e colpire». Il mondo sta cambiando. Da una parte troviamo la Pop art che cerca di dare uno sbocco popolare e commerciale al consumismo di massa e dall’altra movimenti che si affiancano alla protesta del Sessantotto. Land art, Happening e in Italia appunto l’Arte povera. Kounellis esordisce nel 1969 con la sua opera più trasgressiva: Senza titolo. Dodici cavalli legati, accuditi e nutriti per molti giorni nella galleria L’Attico di Fabio Sargentini a Roma. Si passa così dal regno della rappresentazione bidimensionale a quello della vita reale. In quell’occasione l’artista dichiara che vuole «esprimere una critica dell’oggetto finito. Per me nessun oggetto è mai finito».

In un’intervista del 1977 ad Achille Bonito Oliva, Kounellis parla poi di esperienza comunitaria e non individuale e di tentativo di rendere sociale l’arte. «L’anarchia è la capacità di comprendere e non di dare giudizi, perciò è un’apertura, perché il giudizio è una limitazione che fa interessi precisi. Naturalmente il giudizio è rivoluzionario, molte volte». Quasi contemporaneamente Aldo Mondino organizza un Ittiodromo allo Studio d’arte Arco d’Alibert «riempiendo le stanze di pesci morti e spruzzi di sangue». Richard Serra appende grappoli di ritagli di cuoio, Gino De Dominicis propone il suo Zodiaco, opera composta da un toro, un leone e una giovane vergine, tutti vivi; sino al controverso mongoloide esposto alla Biennale di Venezia del 1972, sempre di De Dominicis. L’arte si fa vita; vita essa stessa, azione, strumento di rivolta. Non a tutti piace. Lea Vergine sull’Almanacco letterario Bompiani del 1970 scrive di «decadentismo, di post-romanticismo, in una mistica della vitalità perduta». Insomma, manca un programma e l’esperienza fra artista e spettatore è una finzione o un gioco delle parti nelle quali sguazzano i galleristi camaleontici.

Cogli anni Kounellis crea un proprio linguaggio, da una parte legato alle sue origini greche, con frammenti di calchi di gesso di statue classiche, e dall’altra, associato alla cultura marxista della famiglia di origine, con materiali quali il legno, il carbone e l’acciaio. Poi il suo vocabolario estetico si compenetra nella dicotomia organico/inorganico, duro/soffice, vivo/non vivo, soggetto/oggetto.

Negli anni Ottanta il suo lavoro diventa più solido, nel vero senso della parola, e utilizzando pietra, legno e fuoco, comincia a essere considerato universale. Nel 2006 la Cheim & Read gallery di New York pubblica la lista dei «materiali» da lui usati fino a quel momento: iuta, acciaio, cotone, pappagalli, cactus, pietra, legno, caffè, fuoco, capelli, uova, corda, ratti, scarafaggi, corvi, fagioli, chicchi di riso o grano, fumo, materassi, macchine da cucire, cavalli, pesci… Thomas McEvilley scrive di toni esistenziali con «tracce evanescenti dell’esistenza umana».

Il tutto con un forte significato simbolico, pieno di sostanza e di energia. Perché questa aiuta a capovolgere il mondo.

Partecipa a diverse Biennali di Venezia, a due Documenta di Kassel, per approdare alla Tate Modern di Londra nel 2009.