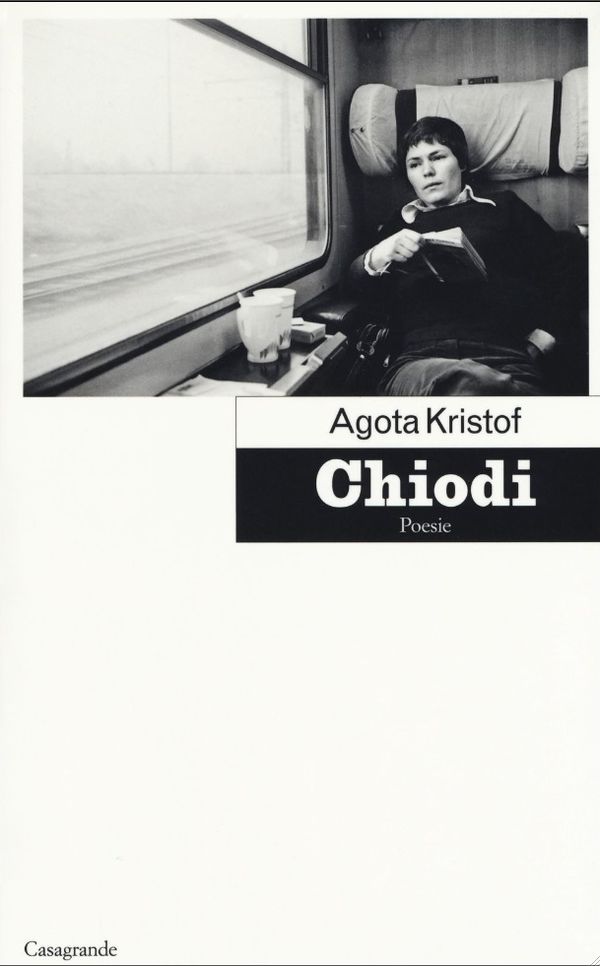

Esiste un legame fra le due recenti proposte dell’editore Casagrande Lei è un altro paese di Saleh Addonia e Chiodi, versione italiana dell’importante antologia che nel 2017 le Éditions Zoé hanno dedicato all’opera poetica di Agota Kristof. Infatti, entrambi i libri si edificano sulla drastica esperienza dello sradicamento affettivo, geografico e linguistico.

Ma se Agota Kristof – autrice ormai leggendaria – sembra non aver bisogno di presentazioni, lo stesso non vale per Addonia, scrittore alla sua prima, riuscitissima prova narrativa. Per metà eritreo e per metà etiope, sfuggito ai massacri del Sudan, cresciuto tra i campi profughi e l’Arabia Saudita della sua adolescenza, oggi vive in quel miscuglio di storie che è la Londra del nostro tempo. Di sé afferma: «Sebbene abbia sempre creduto di essere eritreo, la verità è che non penso più di essere tanto eritreo in quanto a cultura, tradizione e lingua. Non lo so più come o cosa mi sento. La mia identità è stata lentamente cancellata e non me ne dispiaccio più di tanto».

Segnato da un passato doloroso, dal trauma della precoce sordità, Addonia scrive in inglese – un inglese imparato leggendo, che non fluisce liberamente dalla penna ma, al contrario, emerge lentamente, come a chiazze, a frammenti, in una lotta continua fra il pensiero e la sua fuga. Il suo Lei è un altro paese riunisce cinque disturbanti racconti, felicemente trasposti in italiano da Nausikaa Angelotti per la bella collana Alfabeti – Babel (festival bellinzonese che dal 2006 ha fatto di quella zona di scambio che è la traduzione la propria imprescindibile cifra).

Anche dal punto di vista stilistico e dei contenuti, molto accomuna Addonia alla Kristof: i protagonisti delle sue storie sono profughi ossessionati dallo spettro del sesso, che vivono stipati in stanze in affitto e tirano a campare facendo i netturbini; bambini che dialogano con nuvole di atroci deserti bevendo il proprio piscio per non morire di sete; padri e figli separati dal tempo della guerra, prigionieri di grotteschi teatrini affettivi in cui si palesano dinamiche surreali. Più che storie, quelli di Addonia sono incubi inscatolati in una lingua scabra, spigolosa e insistente.

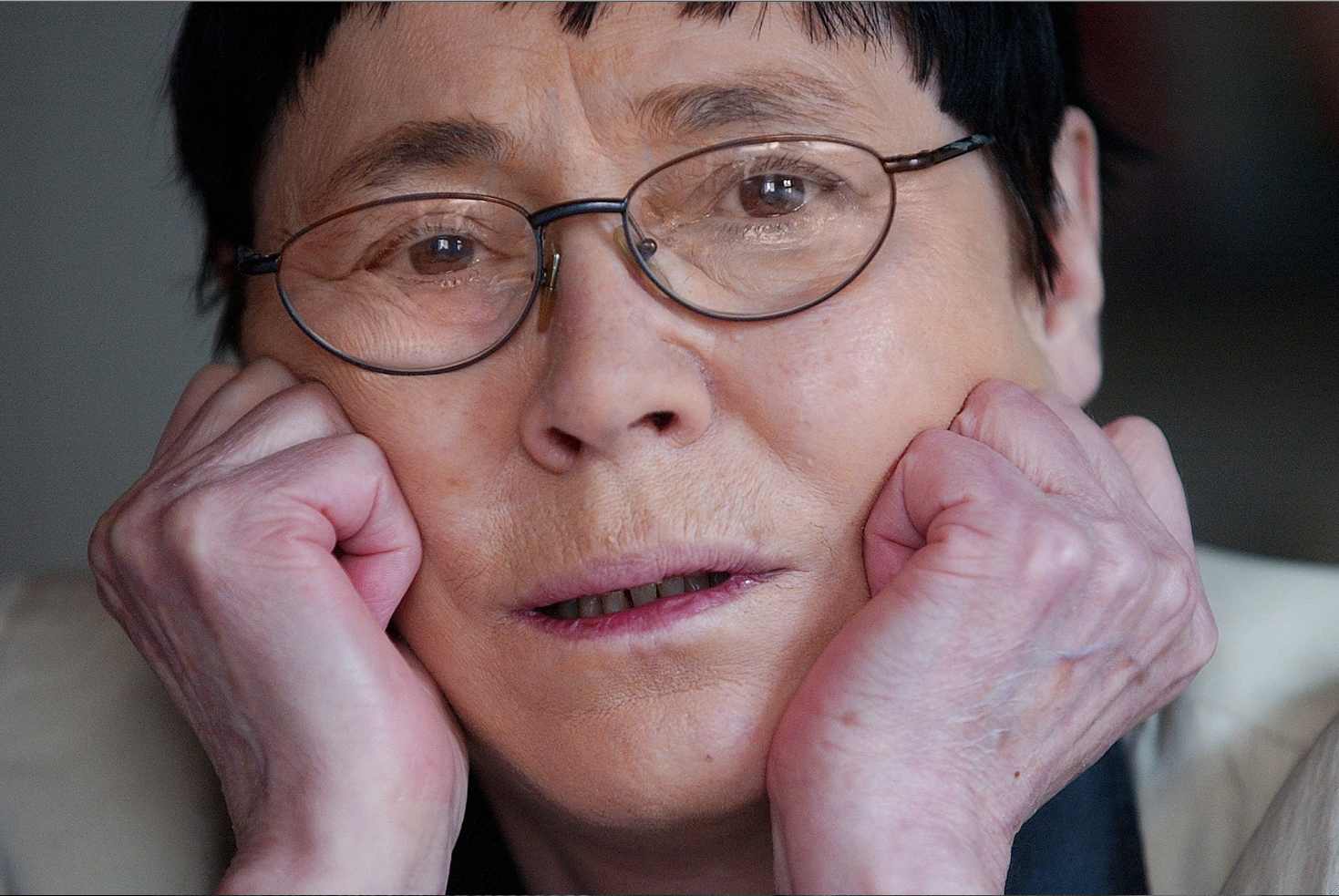

E scabra, spigolosa e insistente lo era, anche, la voce di Agota Kristof; ma non è il caso, credo, di passare in rassegna i vari aspetti che caratterizzano il suo celebre capolavoro, la Trilogia della città di K. D’altra parte, benché pure in Chiodi – come sottolinea Fabio Pusterla nella sua densa postfazione – si manifesti la medesima «secchezza del dettato» ravvisabile nella sua opera maggiore, con la pubblicazione di queste poesie è ora possibile, credo, conoscere un’inclinazione lirica parzialmente estranea al resto della sua produzione.

Tradotti da Vera Gheno e da Pusterla stesso, i versi della Kristof hanno una vicenda travagliata, che non poco ricorda quella, ugualmente tragica, di Dino Campana e dei suoi Canti Orfici: abbandonati con la fuga dall’Ungheria nel 1956, sono stati infatti ricostruiti a memoria dall’autrice che, a lungo, soffrì per la perdita di quei primi lavori appartenenti al tempo in cui era ancora possibile sentire – seppure nel ricordo – quanto, prima del disgregarsi del proprio universo affettivo, «Ieri era tutto più bello il canto / tra le fronde degli alberi / tra i miei capelli il vento / tra le tue mani tese / il sole».

La novità sta certo nella matrice intimista e soggettiva di questa scrittura: si è avvezzi a pensare alla Kristof come a un’autrice dall’impianto radicalmente metaforico, anticonfessionale: i suoi personaggi sono altro da lei; ad esempio, con l’epopea di Lucas e Claus (i gemelli protagonisti della citata trilogia), non ha voluto riferire la pedissequa cronaca di un vissuto ma, al contrario, l’allucinato «spostamento» che solo l’elaborazione del proprio mondo interiore può generare.

Ora, invece, ricucendo le poesie della propria giovinezza, l’autrice torna a dire: io. E nel farlo, senza mancare di una sorta di pudore, lascia che la lingua – che, va ricordato, tranne per alcune eccezioni, non è ancora quella dell’esilio, ma l’ungherese delle origini – germogli in immagini asciutte e, al contempo, pervase da un respiro nostalgico, spietato: «Era ormai secco e spezzato io / lo conoscevo era nato tra le pietre / abbandonate / perché voleva vivere da solo e vedere / la corsa delle nubi dalle creste d’oro // a mezzogiorno il sole lo guardò con malvagi / occhi infuocati l’indomani / lo tormentava la fame si piegò morì / allora il vento tiepido e tenue / gli fece una carezza» (Il filo d’erba).

Questa peculiarità svanisce nelle otto poesie conclusive, dove la Kristof, qui dedita invece alla «lingua nemica» che fu per lei il francese, sembra approdare a uno stato d’animo che, da un lato, le impedisce di tollerare il lirismo delle «belle frasi», dall’altro le impone una pressoché totale obiettività: «Non morire / non ancora / troppo presto il coltello / il veleno, troppo presto / Mi amo ancora / Amo le mie mani che fumano / che scrivono / Che tengono la sigaretta / La penna / Il bicchiere. / Amo le mie mani che tremano / che puliscono nonostante tutto / che si muovono. / Le unghie vi crescono ancora / le mie mani / rimettono a posto gli occhiali / affinché io scriva».

Due proposte forti, quindi, quelle di Casagrande, che, confermando una precisa linea editoriale, vogliono consegnare, con coraggio, «una spietata rappresentazione dei nostri anni di profondi spaesamenti».