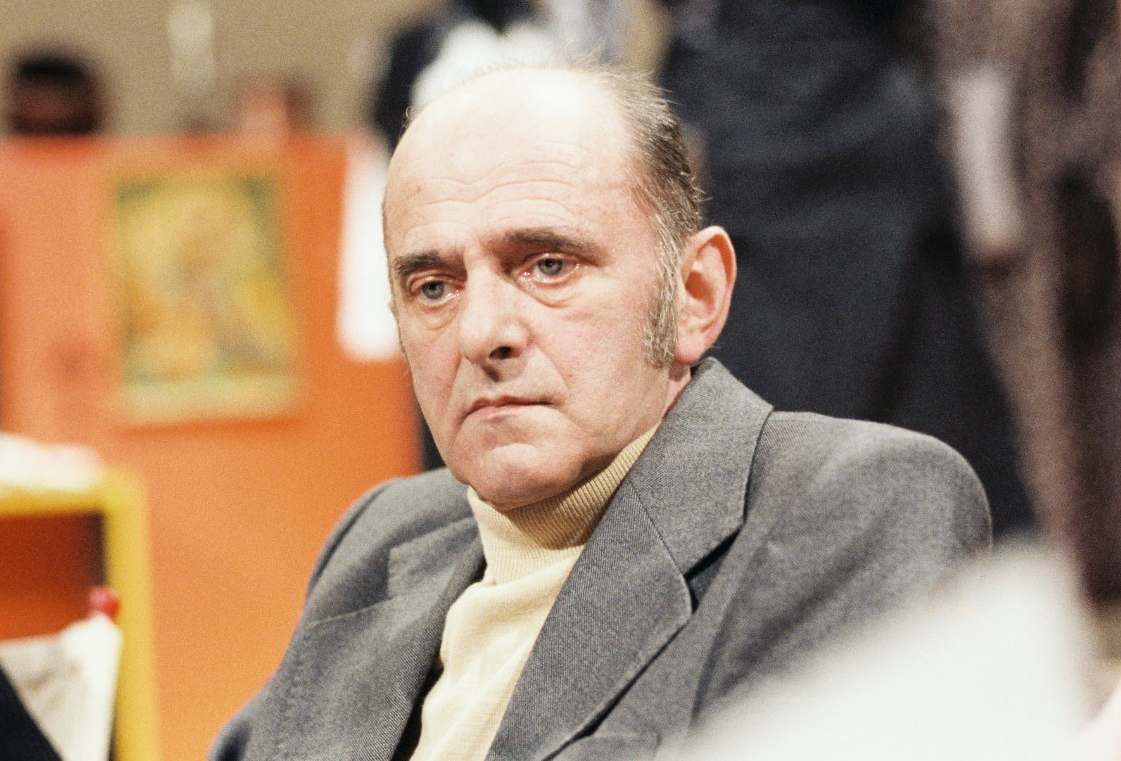

Mancano ancora alcuni mesi al giorno esatto in cui Plinio Martini morì dopo una vita segnata da tribolazioni e da vari ricoveri ospedalieri. Accadde il 6 agosto del 1979, un addio prematuro, a 56 anni. Era nato nel 1923 a Cavergno, paesino di poche centinaia di anime all’imbocco della val Bavona, appena sopra Bignasco. Una terra ingrata, che succhiava agli abitanti sudore e sangue dall’alba al tramonto, e pure oltre. Per ricordare i quarant’anni dalla scomparsa alcune associazioni locali hanno allestito un fitto calendario di manifestazioni che ha già preso avvio e che si concluderà nel mese di novembre.

La sua principale opera narrativa, Il fondo del sacco, pubblicata nel 1970, figura tuttora tra i romanzi più letti e amati del Novecento ticinese. È trascorso quasi mezzo secolo, ma quelle pagine continuano a secernere linfa vitale, che va al di là delle scelte stilistiche dell’autore, gremite di espressioni idiomatiche. I critici individuarono subito le fonti che avevano ispirato la scrittura di Martini: Pavese e Fenoglio su tutti. Ma ciò che importava al lettore era la finestra che l’autore era riuscito ad aprire su quel «piccolo mondo antico», il bacino valmaggese a cavallo del secondo conflitto mondiale, con all’orizzonte i primi lampi del «miracolo economico».

La generazione cresciuta nel dopoguerra all’ombra delle «tre corone» (Zoppi con il Libro dell’alpe, Chiesa con Tempo di marzo e Bertolini con Marco) chiedeva a gran voce un’apertura sull’universo letterario che in Italia era sorto sulle ceneri del fascismo: Montale, Vittorini, Moravia, Pasolini, Calvino, e poi il cinema neorealista, il vivace panorama delle riviste letterarie… Aneliti che indicavano un cambio di umore erano già emersi in precedenza, con i racconti di Guido Calgari, Piero Bianconi e Felice Filippini, o con le poesie di Giorgio Orelli. Ma la vera svolta ebbe luogo negli anni ’60: fu in quella stagione che la generazione nata negli anni ’20 (il citato Giorgio Orelli, il cugino Giovanni, Remo Beretta, Amleto Pedroli, Giovanni Bonalumi, Mario Agliati) decise di allontanarsi dalla tradizione: chi timidamente, badando a non farsi risucchiare dalle più rumorose correnti votate all’«engagement», chi platealmente, come appunto Plinio Martini. Solo uno spirito insofferente come il suo poteva mettere in bocca al giudice Venanzio, personaggio-cardine del romanzo, una filippica come questa: «…siamo un paese che va in tòcchi, diceva; il Canton Ticino, chiuso al nord dalle Alpi e al sud dal confine, è come una forma di formaggio che non prende aria e fa i vermi; i vermi sono gli avvocati, i consiglieri, i galoppini dei consiglieri, i galoppini dei galoppini e dietro i capimafia…».

I lettori che negli anni ’70 si avvicinarono al Fondo del sacco e poi al Requiem per zia Domenica (1976) riconobbero subito all’autore il dono della genuinità e della schiettezza. Quella del formaggio verminoso era un’immagine rustica, còlta nei ritrovi pubblici del paese; ma il resto proveniva dall’incontro con Virgilio Gilardoni, lo storico locarnese che nel 1960 aveva promosso, in piena solitudine, l’Archivio Storico Ticinese.

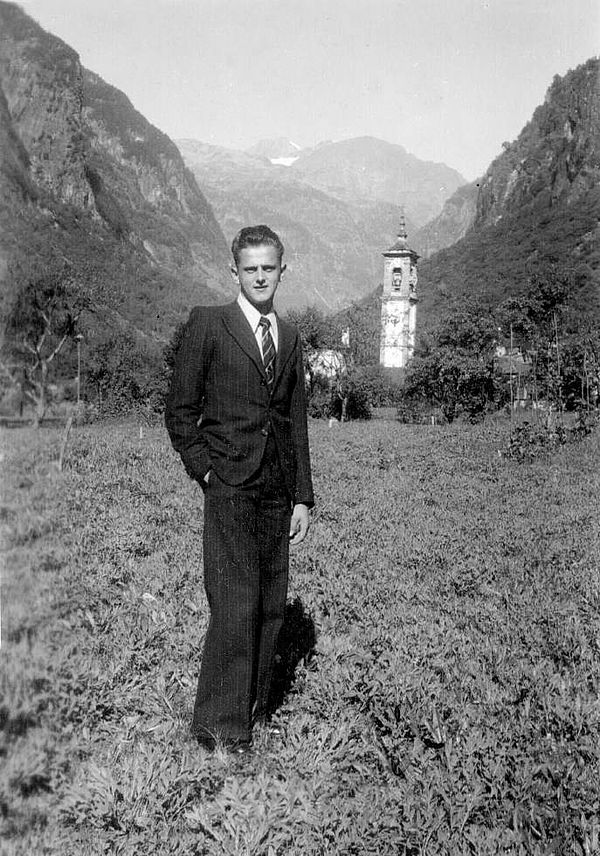

Le umili origini e il clima bellico non avevano permesso al giovane Martini di iscriversi all’università; dovette quindi ripiegare sulla formazione magistrale. La stragrande maggioranza dei letterati sopra citati poterono invece proseguire gli studi negli atenei, chi a Friburgo, chi a Milano. Di qui un rammarico costante, accentuato dalla sensazione di vivere ai margini della vita culturale, in una sperduta valle, un microcosmo incastonato nel passato rurale: scarsi gli stimoli e i contatti, rari gli interlocutori con cui intavolare un discorso impegnativo. L’orizzonte si esauriva ai bordi dei boschi e dei dirupi sovrastanti, all’interno del circuito famiglia-scuola-parrocchia-osteria.

L’eccezione era data dagli uomini di Chiesa, dal parroco del villaggio don Giuseppe Fiscalini e dal direttore del «Giornale del Popolo», don Alfredo Leber, al quale Martini aveva inviato le sue prime liriche, per un giudizio e per un’eventuale pubblicazione sul quotidiano diocesano. I rapporti con Leber (ch’era nel contempo guida spirituale dell’Azione cattolica) furono agli inizi sereni, fondati sull’ammirazione e sulla fiducia, ma poi si guastarono, per infine interrompersi. Martini scorgeva nella figura del monsignore l’incarnazione del conservatorismo cattolico di matrice tridentina, una religiosità tanto intransigente quanto bigotta, incapace di cogliere i veri affanni del suo gregge.

Nel frattempo l’alto Ticino iniziava a cambiare volto. Le valli, prima sinonimo di miseria, fatiche ed emigrazione, divennero la nuova terra di conquista delle imprese idroelettriche. La ricchezza aveva un nome preciso: acqua, l’oro blu da catturare, incanalare e convogliare verso le centrali poste a valle. In Martini questa trasformazione assunse i tratti di una spoliazione irresponsabile, che riduceva fiumi e torrenti in rigagnoli morenti, simboli di una civiltà prima smembrata e poi schiavizzata. Tuttavia la modernità predatrice non era anonima; aveva un nome, poteva contare sulla complicità della politica e sull’assenza di un tessuto civile in grado di contrastarne l’avanzata. Di qui la ribellione dello scrittore, la sua invettiva, la sua indignazione, che alla fine si tradurrà anche in apostasia politica: il passaggio dal partito cattolico-conservatore al neonato Partito socialista autonomo. Invitato a spiegarsi, Martini dirà: «ho fatto il salto e sono diventato marxista per restare cristiano. Perché cristiano mi sento ancora».

Su questo itinerario bisognerà un giorno tornare, appoggiandosi alle carte di famiglia, ai volumi presenti nella biblioteca domestica, ai rapporti epistolari con amici e colleghi. Negli anni ’60 si apre infatti una stagione che scuote e interroga le coscienze: le riforme promesse dal Concilio Vaticano II, l’emersione del dissenso cattolico, la nascita della nuova sinistra, il femminismo, la contestazione studentesca, l’avvento della televisione. Si provi ad immaginare quali sussulti deve aver provocato quest’ondata di novità nell’animo del nostro scrittore, per decenni rimasto appartato nella sua valle, quasi isolato. Una ricerca che val la pena di intraprendere.

Nove appuntamenti fino a novembre: è quanto propongono gli enti promotori (Fondazione Valle Bavona, Associazione Leggere e Scrivere e Museo di Valmaggia) per ricordare la figura e l’opera dello scrittore di Cavergno a quarant’anni dalla scomparsa. Il calendario, consultabile online (www.pliniomartini.ch), comprende spettacoli teatrali, conferenze pubbliche, passeggiate letterarie ed escursioni, letture e lezioni, e alla fine un concorso internazionale sotto il titolo «Salviamo la montagna».

L’interesse per Martini negli anni non è mai venuto meno; anzi, la pubblicazione di inediti (articoli, diari e lettere ad opera di Ilario Domenighetti e del figlio Alessandro) ha permesso di aprire nuovi varchi d’accesso alla sua produzione letteraria e al suo mondo interiore: uno spazio tormentato, come furono tormentati gli anni in cui visse, e che videro il declino della civiltà rurale in cui era immerso. Non solo i lettori, ma anche la critica non ha mai distolto l’attenzione dalle sue pagine, come provano il saggio di Roberto Buffi (L’anima del Ticino, Dadò editore) e l’edizione commentata del Fondo del sacco a cura di Matteo Ferrari e Mattia Pini (Casagrande).