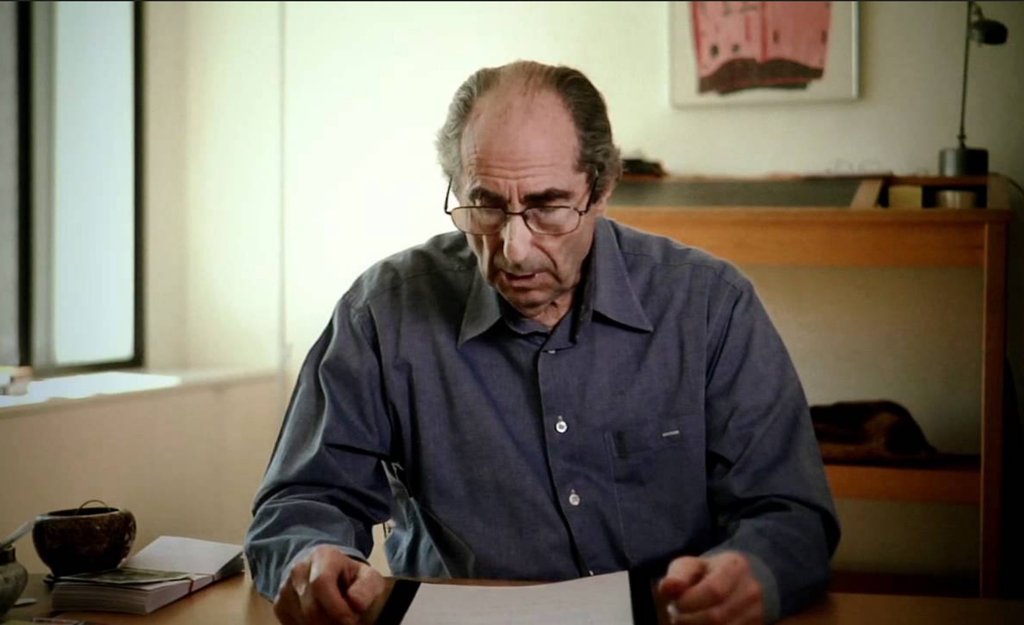

I due maggiori eventi letterari dell’anno, almeno finora, riguardano due assenze: la morte di Philip Roth e la sospensione del Premio Nobel per la Letteratura, di solito annunciato il primo giovedì di ottobre. Due fatti non equiparabili, certo, ma nemmeno del tutto slegati, dato che da almeno una trentina d’anni la mancata assegnazione del premio al grande scrittore americano è emersa in quasi ogni discussione o polemica sull’operato dell’Accademia di Svezia. Ma in base a quali criteri andrebbe assegnato il Nobel? Se ne sentono parecchie al riguardo. Approfittando della pausa, proviamo a ripartire da zero.

Innanzitutto verrebbe da dire che la giuria di qualsiasi premio è libera di darlo a chi vuole, e questo in parte è vero. D’altro canto il testamento di Alfred Nobel, seppur laconico, parla chiaro: il premio va assegnato a chi «ha prodotto le opere più eccellenti in una direzione ideale» e «senza considerare la nazionalità dei candidati». Ora, cosa sia una «direzione ideale» non è facile a dirsi, ma l’eccellenza è eccellenza: se si prende per buona la direttiva del suo fondatore, il premio dovrebbe servire a indicare che chi lo riceve è un modello da seguire, parte di un canone che serva a farci comprendere meglio in cosa s’incarni l’eccellenza letteraria ai nostri giorni.

In questo senso il Nobel mancato a Roth è sicuramente un grave errore. È anche vero però che le sue opere, come quelle di altri illustri estinti ignorati dall’Accademia, possono benissimo farne a meno. Chi è più letto oggi tra Kafka e Eyvind Johnson, tra Joyce e Pearl Buck, tra Nabokov e Patrick White? Quelli di cui ho scritto solo il cognome, evidentemente, sebbene loro il Nobel non l’abbiano mai ricevuto. Diversa è la questione nell’immediato, dove le conseguenze del premio sono enormi: inviti dai quattro angoli del mondo, cachet e contratti stellari, molte più traduzioni e la dotazione stessa, che ultimamente si aggira attorno ai novecentomila euro. Tutte cose che a molti scrittori cambiano radicalmente la vita, in particolare ai poeti, che spesso faticano a fare il loro mestiere perché godono di notorietà e introiti decisamente più bassi dei loro colleghi romanzieri e drammaturghi. E dei cantanti.

Il nome di Bob Dylan appariva da tempo nella lista dei papabili, e letto accanto a quelli di Roth, Zagajewski, Didion, Atwood, Grossman, faceva l’effetto di quelle risposte che in certi questionari a scelta multipla sembrano inserite da un saggio cinese per ricordarci che nella vita persino l’esame più serio è un gioco, o da un professore un po’ sadico e sornione per vedere se tra i suoi studenti ce ne sia qualcuno veramente così sprovveduto da spuntarla. Questo finché a Stoccolma non l’hanno spuntata davvero.

Cosa ne abbia pensato Roth, lo si intuisce da un breve commento riportato sul «New Yorker»: «Ok, ma adesso devono darlo anche a Peter, Paul, & Mary»; e la prima reazione di Derek Walcott, che il premio l’aveva vinto nel 1992, è stata: «Ora cosa dovrei fare, entrare in classe e insegnare Mr. Tambourine?». La domanda era retorica, non solo perché Walcott era già in pensione. E cosa intendeva fare l’Accademia con questa scelta apparentemente così radicale? Svecchiare il premio, dandolo a un settantaseienne che più famoso di così non si può? Dire al mondo che anche le canzoni sono letteratura? Mi sembrano questioni di poco conto, materia per chiacchiere da salotto.

A voler essere davvero rivoluzionari, avrebbero potuto darlo a Quentin Tarantino, perché molte sue sceneggiature, a differenza dei testi di qualsiasi cantautore, funzionano benissimo anche solo sulla pagina, come le opere teatrali fin qui premiate. E il test per un premio letterario non dovrebbe essere questo? Le parole devono bastare, altrimenti si gioca sporco. Oppure no? La questione è intricata, ma una cosa è certa: se considerati come poesie, i testi di Dylan non reggono il confronto con quelli di poeti che a Stoccolma, bene che gli vada, ci andranno in vacanza, e questo semplicemente perché le canzoni sono canzoni e le poesie, poesie. Possiamo anche fermarci prima, però: cineasti e musicisti hanno già i loro premi, ricchi e prestigiosi, capaci di dare risonanza mondiale alle loro opere e garantire loro la possibilità di lavorare meglio in futuro. In sostanza, non hanno bisogno di un Nobel. Sia come sia, l’anno scorso in Svezia si sono accordati su una scelta più tradizionale – tra le più tradizionali di sempre, in verità – e hanno laureato il romanziere inglese di origine giapponese Kazuo Ishiguro.

Dal suo concepimento nel 1901 a oggi, solo la Seconda guerra mondiale era riuscita a fermare il Nobel. Ora ci hanno pensato gli scandali venuti a galla questa primavera: molestie sessuali, soffiate, finanziamenti usati in modo illecito, misoginia, ripicche. Niente di così diverso da ciò che tristemente accade a ogni latitudine. La pausa servirà a rinfrescare l’aria nelle stanze chiuse dell’Accademia e a «ridare credibilità alla giuria», così è stato detto, e anche a rendere le sue operazioni e le sue scelte più trasparenti. Nel frattempo, i librai svedesi hanno istituito un loro premio alternativo, che immagino ogni scrittore di peso stia facendo gli scongiuri per non vincere. Cosa ci riserverà il Nobel rinnovato? Punterà più sull’eccellenza o darà più spazio alle considerazioni politiche, oppure continuerà a oscillare fra le due, come ha fatto finora?

Premierà altri cantautori, e anche sceneggiatori, fumettisti, autori di graphic novel, o tornerà come nell’era pre-Dylan a limitarsi a prosatori, poeti e drammaturghi? The answer, my friend, is blowing in the wind.