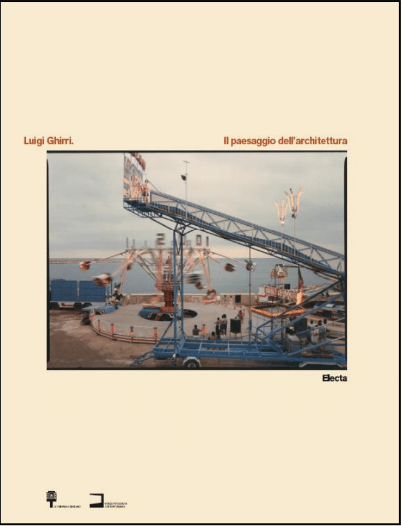

La collaborazione tra il fotografo Luigi Ghirri e la rivista di architettura «Lotus», iniziata nel 1983 con un servizio sul cimitero di Modena di Aldo Rossi e protrattasi per tutti gli anni Ottanta, è il tema della mostra Luigi Ghirri: Il paesaggio dell’architettura, allestita alla Triennale di Milano, a cura di Michele Nastasi, e aperta al pubblico dal 25 maggio al 26 agosto.

Con oltre 300 fotografie suddivise in stampe di piccolo formato e proiezioni, affiancate da pubblicazioni originali, materiali di lavoro e riflessioni del fotografo, la mostra offre la possibilità di addentrarsi in un raro e felice caso in cui committenza e ricerca personale di un artista si intrecciano fino a confondersi. Già dal primo lavoro modenese è evidente il livello di innovazione che Ghirri apporta alla fotografia di architettura di quegli anni: basti anche solo l’immagine in cui il cubo del cimitero è visto attraverso i finestrini di un’auto in corsa, fra tralicci e condomini disseminati nella pianura.

Dell’architettura Ghirri amava il suo essere un’arte aperta e costantemente messa alla prova, abitata, guardata, usata. Nei suoi scatti i segni del presente, che siano automobili parcheggiate o passanti, non sono mai esclusi, come si usava allora, ma vengono accolti nell’inquadratura con una tale maestria da renderli elementi fondanti della composizione. Se per lui si trattava di istituire un nuovo alfabeto della percezione, per noi che li guardiamo oggi, a una trentina d’anni di distanza, questi frammenti di vita quotidiana si caricano di un ulteriore effetto, soffondendo le immagini di nostalgia.

In questa sua indagine sull’architettura italiana, lo sguardo di Ghirri parifica, integra, umanizza, si sofferma sui monumenti dei grandi centri storici come sulle realtà minime e periferiche, dalla basilica di Santa Croce a Firenze alla spiaggia desolata di Marina di Ravenna, dalla Torre di Pisa a un filare di alberi accanto a un casolare nei pressi di Fidenza. A interessare il fotografo emiliano era, ovunque, l’aspetto quotidiano, ordinario della realtà, perché sentiva che proprio in ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni potesse, paradossalmente, rivelarsi quel «vero paesaggio dietro il paesaggio» che gli sembrava di intuire. Per arrivare a coglierlo, Ghirri fotografava uno stesso luogo a diverse ore del giorno e della notte, in differenti condizioni atmosferiche, si avvicinava e si allontana dai suoi soggetti, sperimentava vari punti di vista, convinto che ogni cosa esista sempre all’interno di una rete di relazioni, innanzitutto con il tempo, e non sia mai due volte identica a se stessa.

Da questi «strani grovigli del vedere», come lui stesso li definiva, emerge una visione insieme nitida e partecipe, una sorta di mappatura affettiva dell’Italia miracolosamente sospesa tra documentazione ed epifania. E il fascino, o meglio la poesia, delle esplorazioni architettoniche di Ghirri sta forse proprio nell’equilibrio delicato tra passato e presente, tra ordinario e sublime, tra rilevazione e rivelazione che l’allestimento milanese, grazie ai suoi accostamenti e al percorso che disegna, ci dà modo di cogliere con pregevole naturalezza nelle sue molteplici sfumature.