«“Cosa importa chi parla?” si chiedeva nel 1969 Michel Foucault, citando una frase di Beckett. Un anno prima Roland Barthes aveva scritto della “morte dell’autore” con intenti analoghi, ovvero dimostrare che l’opera non è riconducibile a un’individualità particolare, a un soggetto responsabile e consapevole di sé, ma alle derive del linguaggio da cui ciascuno è in qualche modo posseduto, ragione per cui, più che “parlare”, “è parlato”».

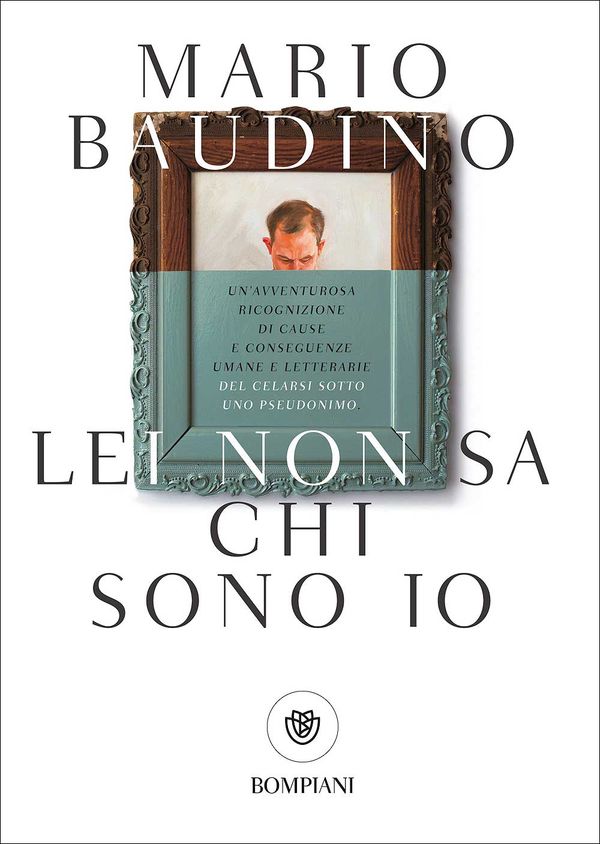

Un libro sugli pseudonimi nella storia della letteratura, se scritto con coscienza come questo Lei non sa chi sono io di Mario Baudino, finisce per occuparsi prima o poi del rapporto molto discusso tra autore e testo, per cercare se non di risolvere almeno di affrontare quanto autore ci sia in un testo, se sia interessante il dato biografico per interpretarne e gradirne la produzione, se insomma quello che conta esclusivamente non sia che il testo in sé con tanti saluti per chi lo ha composto, per la sua vita, per le sue esperienze, la sensibilità e tanta paccottiglia esperienziale.

Sembra che gli pseudonimi in letteratura (e non) non siano mai stati così popolari; i vari motivi storici, interni o esterni al mondo della produzione letteraria, sono peraltro diversissimi e in gran parte passati in rassegna in questo personalissimo libro, il cui unico difetto sembra essere nel titolo, che richiama un preciso costume sociopolitico italiota che ci ha infastidito per decenni. Ma che sembra ora (lo spunto è all’inizio del libro e non è più ripreso, forse meriterebbe un’altra diffusa trattazione) rovesciato nello sciatto mondo dei social media, dove il non far sapere chi si è, è diventato un vantaggio, forse addirittura uno status tanto di privilegio quanto alla portata di chiunque.

Comunque nella lunga lista di scrittori con un altro nome, da Stendhal a Elena Ferrante, da Lewis Carrol a Robert Galbraith, le motivazioni di questa alterità onomastica sono tante e spesso anche molto variate. Sembra che, alla richiesta di dar conto della scelta di un altro nome per i suoi romanzi destinati agli adulti, JK Rowling abbia invocato la necessità di «un’esperienza liberatoria», che le permettesse di pubblicare un romanzo senza tutto il rumore e tutte le luci, senza le nevrotiche aspettative che avevano accompagnato per anni l’attesa di un nuovo Harry Potter, in fuga per giunta da un’identità letteraria ormai in lungo e in largo prevedibile. Lo pseudonimo come «strategia di aggiramento dei rapporti sociali» è forse anche nell’operazione di Patricia Highsmith-Claire Morgan per il romanzo autobiografico e omosessuale più importante della scrittrice americana. E ancora (ma il numero incontrollato delle motivazioni e delle origini è una delle ricchezze di questo libro) lo pseudonimo è anche parte dell’operazione editoriale e letteraria, contribuendo al «romanzo totale, dove l’autore stesso diventa appunto un personaggio letterario, in una fuga di specchi».

Difficile dire se sia l’epoca, questa, dell’attribuzionismo letterario, della tentazione di saldare senza equivoci un’opera al suo autore come accade per motivi di indagine critica e filologica ma soprattutto economica nelle belle arti. Certo è che, se fossero vere le indagini fiscali e immobiliari alla ricerca dell’identità nascosta di Elena Ferrante, «Segui i soldi» come nel «Follow the money» del Watergate, si rivelerebbe condotta ben più efficace di tutte le indagini di stile finora applicate. Dice intanto la stessa cara e misteriosa Elena in una lettera alla titolare della sua casa editrice: «Cara Sandra, ti voglio solo confidare che la mia è una piccola scommessa con me stessa, con le mie convinzioni. Io credo che i libri non abbiano alcun bisogno degli autori, una volta che siano stati scritti. Se hanno qualcosa da raccontare, troveranno presto o tardi lettori; se no, no. Esempi ne abbiamo abbastanza».