Dopo le abbuffate di Minimalismo, Concettualismo e stranezze mentali varie, verso il 1977-1978 in Europa, prima, e in America, dopo, assistiamo al ritorno della pittura figurativa. Una maledizione reazionaria per alcuni; una gioia per altri. Da una parte spopola, ma solo per poco, il cosiddetto Postmoderno che attraverso il «pensiero debole» mette al bando le ideologie per un ritorno e una rivisitazione del passato; contemporaneamente il mercato rilancia una serie di artisti rimasti nel dimenticatoio e che da sempre hanno lavorato con il pennello.

Se in Italia grazie soprattutto al critico Achille Bonito Oliva è il momento della Transavanguardia, che intende appunto attraversare le avanguardie per «rubare» l’arte dal passato, è in Germania che i Nuovi selvaggi conoscono un successo mondiale. Alcuni critici, soprattutto il furbissimo Achille Bonito Oliva, accostano i due movimenti partendo dall’assunto che entrambi rappresentano il ritorno al figurativo. In realtà, però, la scuola tedesca da sempre ha un approccio espressionista: pensiamo a Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix...

Pertanto gli artisti della generazione postbellica rientrano in questa tendenza. I centri maggiormente interessati sono, da una parte, le città industriali di Colonia e Düsseldorf e, dall’altra, Berlino Ovest. Gli artisti: Georg Baselitz, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, A.R. Penck e Sigmar Polke. L’autorevole rivista «October», tramite il critico Benjamin Buchloh appoggiato da Douglas Crimp e Nancy Spector, parla apertamente di autoritarismo reazionario anche perché questi artisti «politici» sembrano riflettere un passato molto vicino.

Lo scandalo avviene alla Biennale di Venezia del 1980 quando il Padiglione della Germania espone Anselm Kiefer, con i suoi riferimenti alla cultura del Superuomo, e Georg Baselitz con Modell für eine Skulptur (Modello per una scultura) nella quale alcuni intravvedono la figura di un uomo con il braccio alzato nel saluto nazista. Le critiche feroci servono alla fine alla loro consacrazione anche perché, sempre a Venezia, Harald Szeemann e Achille Bonito Oliva inaugurano Aperto che propone l’arte figurativa degli anni Settanta. I Nuovi selvaggi dipingono con colori accesi, tinte piatte o corpose, pennellate decise e forti.

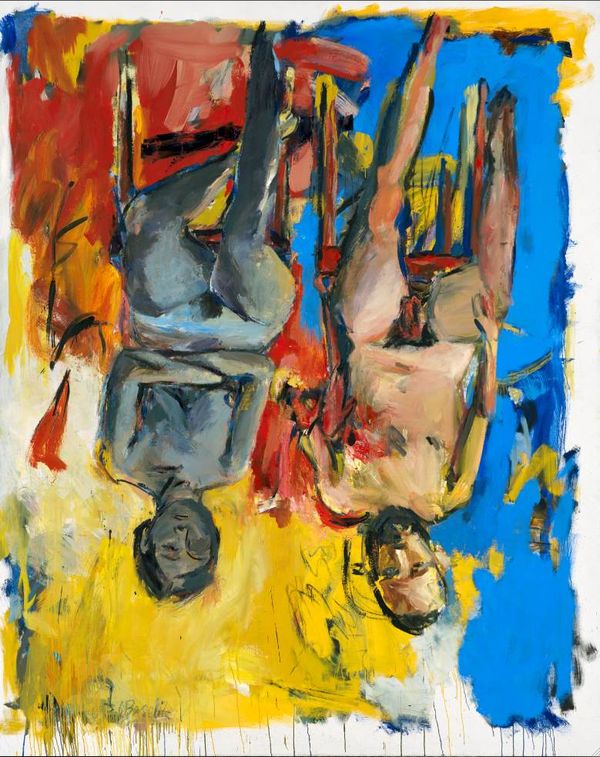

Georg Baselitz realizza dagli anni Sessanta tele violente e gestuali e diviene famoso con le sue figure capovolte iniziate nel 1969. «Quando io capovolgo l’immagine - sostiene - è in gioco un altro processo, un’altra volontà, un processo intellettuale e spirituale completamente diverso. Lo stupore non è l’unico obiettivo. Si tratta del modo di rappresentare la libertà, di come usare liberamente qualcosa... Dipingo stendendo la tela a terra e solo dopo la raddrizzo. Dopo averla messa in verticale la ispeziono come si controlla un quadro per vedere se è fatto bene o meno».

In occasione degli ottant’anni di Georg Baselitz la Fondation Beyeler di Basilea gli dedica una retrospettiva composta da circa 90 dipinti e 12 sculture scelte assieme all’artista stesso. Si inizia con gli anni Sessanta e i dipinti ispirati al teatro della crudeltà di Antonin Artaud con le sue prove psichiche e fisiche dentro gli ospedali psichiatrici. G. Antonin del 1962 è un esempio spaventoso e mostruoso di questo immaginario deformato e terribile, lugubre e orrorifico. Ma il primo scandalo avviene nel 1963 con Die grosse Nacht im Eimer (La grande notte andata buca) esposto alla galleria berlinese Werner & Katz e sequestrato dalla procura. Qui vediamo un uomo con un enorme pene nell’atto di masturbarsi. Segue la serie Helden (Eroi): brutti, sporchi, degradati. Sembrano personaggi reduci da una catastrofe.

Nel 1969 la svolta. Baselitz inizia a esporre quadri dipinti all’incontrario. Il grado zero della pittura. Una rivoluzione della tradizione pittorica classica che si propone come un nuovo inizio. Drammatico inconsolabile, come quegli anni di tumulti. Lavora usando delle foto realizzate con la Polaroid e molte di queste opere sono ritratti, della compagna Elke o suoi. Nudi vivaci, inquietanti nella loro terribile bellezza ordinaria. In mostra Fingermalerei-Weiblicher Akt (Femmina nuda) nella sua oscena naturalezza o Schlafzimmer (Camera da letto) dove si ritrae con Elke, ambedue seduti senza vestiti e malinconici.

In mostra anche la controversa scultura Modell für eine Skulptur del 1979-1980 che secondo il curatore della retrospettiva Martin Schwander non rappresenta un nazista che saluta con il braccio alzato ma è semplicemente la posizione di un idolo africano del Congo presente nella collezione dell’artista che è servita come modello. Segue la serie Remix che riprende gli eroi precedenti con colori più accesi e frantumati. Infine i lavori degli ultimi anni, maggiormente aerei, liquidi, frantumati, soffusamente irreali.

Georg Baselitz nasce a Deutschbaselitz in Sassonia il 23 gennaio 1938 con il nome di Hans-Georg Bruno Kern. Nel 1961 in onore del suo luogo natale adotta il nome d’arte di Baselitz. Nel 1962 si sposa con Elke Kretzschmar. Ha esposto nei più importanti musei. Vive e lavora a Basilea, Salisburgo e Imperia.

L’esposizione della Fondation Beyeler, organizzata cronologicamente con opere dal 1959 al 2017, si trasferirà con un altro allestimento all’Hirshhorn Museum and Sculpure Garden di Washington. Chi volesse approfondire il percorso artistico di Baselitz può recarsi al Kunstmuseum di Basilea dove vengono presentati diversi suoi disegni e acquerelli di proprietà del Kupferstichkabinett, diretto da Dieter Koepplin. Proprio quel Kunstmuseum che gli ha organizzato nel 1970 un’esposizione all’inizio della carriera, all’età di 32 anni, e che oggi possiede 152 lavori dell’artista.

Bella mostra, ottima come sempre l’illuminazione, consigliato il catalogo con interventi, tra gli altri, di Rudi Fuchs e Norman Rosenthal.