Quando tra gli anni 40-50 del secolo scorso frequentavo le scuole a Mendrisio ho scoperto la grafica attraverso i manifesti (cartelloni) affissi nelle strade: sulle facciate delle case e sulle palizzate dei cantieri. Quando li ho visti mi sono detto che avrei voluto un giorno farli anch’io quei disegni, tanto mi affascinavano le loro forme e i loro colori. Nessuno sapeva però dirmi chi stesse dietro quelle opere, quali fossero gli artefici di quelle intriganti immagini; o era capace di indicarmi dove si potesse imparare quel mestiere per realizzarle. Più tardi negli anni ho avuto la fortuna di conoscere, anche personalmente, qualcuno degli «artisti» che hanno resa mondialmente famosa la grafica svizzera nella metà del secolo scorso. Qualche nome: Herbert Leupin, Celestino Piatti, Donald Brun, Alois Carigiet, Josef Müller–Brockmann, Hans Falk, Hans Erni, Armin Hofmann…

A quei tempi chi nel nostro cantone aveva bisogno di uno stampato andava direttamente in una tipografia, dove c’era sempre un compositore che avrebbe composto dei testi a mano con i caratteri in piombo «più alla moda», aggiungendovi pure un cliché in zinco con una «vignetta» del più tradizionale repertorio ottocentesco. Un po’ come chi per farsi costruire la casa dei propri sogni, non si rivolgeva a un architetto (i Botta erano ancora ragazzini), ma andava direttamente da un capomastro che alle sue dipendenze aveva magari un volonteroso geometra.

Poi, però, nel giro di non molti anni, anche nel Ticino tutto o quasi è mutato. Nella Svizzera interna esistevano già da alcuni decenni le Kunstgewerbeschule (scuole d’arti applicate) nate sulla scia degli insegnamenti della famosa germanica Bauhaus. A Lugano, a inizio anni Sessanta, soprattutto per iniziativa di Pietro Salati, Nag Arnoldi ed Emilio Rissone, dalla Scuola dei Pittori fino a quel momento diretta da Taddeo Carloni (padre dell’architetto Tita), nacque lo CSIA (Centro Scolastico per le Industrie Artistiche).

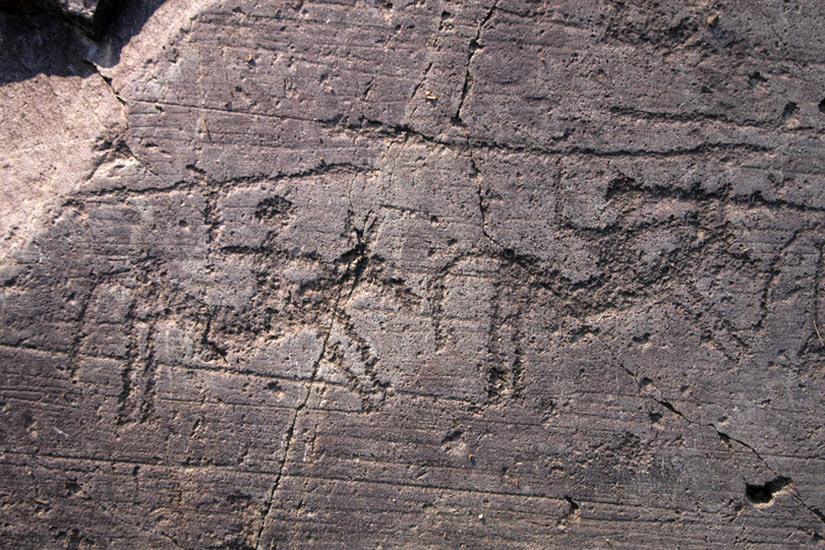

Così, come tutte le cose, anche la grafica intesa come insieme di segni visivi, ha avuto un’origine. Con un inizio che risale addirittura alla preistoria: alcune decine di millenni or sono. I primi esempi più famosi sono le pitture rupestri delle grotte di Lascaux e di Altamira. Più vicino a noi le incisioni sui massi «cupellari», come se ne trovano nella bresciana Val Camonica e pure nel Canton Ticino. Si tratta in sostanza delle prime forme di comunicazione visiva, dei primi «alfabeti» di cui si conosca l’esistenza. Segni che richiamano, anche se in forme simboliche stilizzate, oggetti, animali, vegetali…. Segni «pittorici», per questo definiti anche pittogrammi. Forme essenziali, in alcune delle quali si possono già intravvedere in nuce alcuni elementi dei futuri nostri alfabeti (Alfred Kallir, Segno e disegno, Psicogenesi dell’alfabeto, Spirali/Vel, 1994).

Cosa, e con chi volessero esattamente comunicare questi nostri lontanissimi antenati risulta a volte difficile da capire, da interpretare. Il fatto stesso di lasciar questi segni vuole comunque dire che l’homo sapiens s’era reso conto della precaria, effimera esistenza della sua vita. E i segni che ci ha lasciato erano forse stati fatti anche per esorcizzare il tempo che passa. Se questo è ciò che ci ha consegnato l’uomo «primitivo» della preistoria vedremo prossimamente cosa ci avrebbe trasmesso – in fatto di immagini visive – quella che oggi noi chiamiamo storia.

Comunque, in quei primi anni del secondo dopoguerra, quand’ero piccolo, i servizi, i commerci e le industrie cominciavano a sentire il bisogno pure da noi dell’apporto della creatività dei grafici per dare migliore visibilità ai loro prodotti e alle loro attività.

Ricordo l’apertura a Mendrisio, nella seconda metà degli anni 40, del primo spaccio della Migros: gerente un certo Patocchi. Tutto razionalizzato al massimo con profondi scaffali in acciaio inossidabile. Pasta, riso, sale zucchero, caffè, farina… erano però contenuti ancora in semplici sacchetti di carta con sovrastampato il solo nome del prodotto e il suo peso. Tutte le massaie accorrevano. Alla Cooperativa del piccolo villaggio di Besazio, dove accompagnavo la nonna a far la spesa, i vari prodotti erano invece ancora sfusi e la commessa li prendeva da certi cassettoni con grandi mestoli di legno per poi pesarli, prima di incartarli, su di una vecchia bilancia.

Era da poco finito il secondo conflitto mondiale. Stava però nascendo anche da noi la «società dei consumi» che sarebbe poi diventata quella che oggi chiamiamo «civiltà dell’immagine».