L’ingegnere civile è considerato dal grande pubblico un mestiere molto tecnico, per specialisti che custodiscono conoscenze difficilmente accessibili dagli altri attori della costruzione. In realtà, fino alla fine del XVIII secolo le tre virtù vitruviane (venustas, firmitas e utilitas) che formano la cultura della costruzione erano tutte esercitate dall’architetto. All’inizio del XIX secolo la firmitas fu separata dalla cultura architettonica, e il cultore della solidità statica dei fabbricati diventò l’ingegnere, relegando spesso l’architetto ad un ruolo puramente «estetico». La modernità e l’evoluzione tecnica hanno poi aperto le relazioni tra le discipline a nuovi orizzonti culturali, creando le condizioni che hanno portato all’attuale consapevolezza del concetto di Baukultur, di un insieme di conoscenze sia teoriche che operative, possedute trasversalmente dalle diverse figure professionali che partecipano al progetto. È chiaro che oggi non è possibile riproporre la formazione di un’unica figura che interpreti, come nell’antichità, l’intera cultura della costruzione, ma è altrettanto chiaro che le rigide distinzioni disciplinari – ancora diffuse sia nella più vasta opinione pubblica che tra gli addetti ai lavori – appaiono sempre di più come un retaggio del passato. La mostra Landscape and Structures, inaugurata il 12 aprile al Teatro dell’Architettura di Mendrisio, è un contributo importante alla crisi dei confini disciplinari.

L’ingegnere grigionese Jürg Conzett è un grande progettista di infrastrutture di ponti, passerelle, percorsi, strade e muri di contenimento, cioè di quelle infrastrutture di collegamento che consentono di fruire del paesaggio, contribuendo in modo decisivo a determinarne la forma. Non vogliamo qui raccontare il contenuto della mostra, che invitiamo i lettori a visitare fino al 7 luglio, ma soltanto suggerire alcuni temi di riflessione che la mostra suscita. Le grandi immagini fotografiche di Martin Linsi e i ventidue modelli di legno costruiti da Lydia Conzett-Gehring rendono questa mostra attrattiva non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti gli interessati al grande tema del paesaggio e della sua tutela e valorizzazione.

Conzett ha ordinato le immagini, i testi e i modelli non solo dei progetti realizzati dal suo studio di Coira ma anche di molte altre opere di ingegneri elvetici che sono state importanti nella sua formazione. Un «inventario personale» che consente al visitatore – anche a quello digiuno di conoscenze tecniche – di apprezzare le diverse relazioni stabilite dai più bravi e noti progettisti (da Robert Maillart a Alexandre Sarrasin, da Christian Menn a Rino Tami) con i paesaggi più diversi delle montagne e delle valli del territorio svizzero.

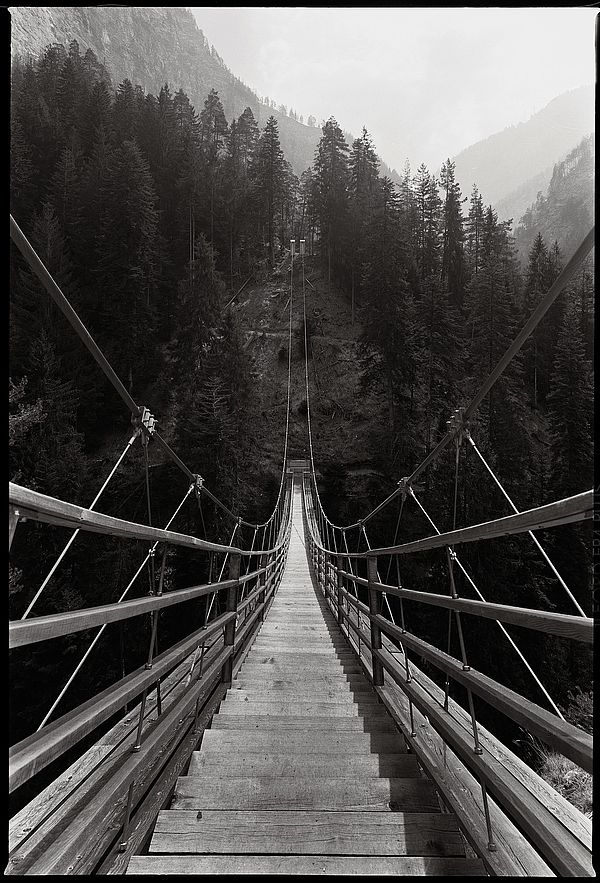

Ordinata non cronologicamente ma per corrispondenze tematiche, con un allestimento elementare ed efficace, la mostra solleva innanzitutto la questione della necessità della manutenzione e del restauro del paesaggio. È un concetto nuovo, che estende i criteri della «cura» dedicata al mantenimento in efficienza del manufatto infrastrutturale all’insieme del territorio servito dallo stesso manufatto. Conzett si è dedicato agli interventi di tutela dei ponti storici della Rätische Bahn e allo studio dei modi di restauro e rinnovo dei muri di pietra e di cemento che caratterizzano la costruzione delle strade cantonali grigionesi. La medesima attenzione culturale l’ha adottata nella progettazione del nuovo, pensando alle infrastrutture non solo e non tanto come mezzi utili di collegamento, ma come strumenti di trasformazione del territorio, valutando l’esito sul paesaggio della scelta dei concetti statici, dell’adozione dei materiali, delle misure, delle modalità insediative di ogni manufatto. Dalle ardite passerelle lungo i sentieri della Via Mala al ponte sul Reno di Vals, che risolve la relazione urbana tra la piazza del villaggio e la strada di accesso, Conzett dimostra con le sue opere che i grandi ingegneri sono anche dei grandi architetti.

Esaminando queste Kunstbauten, queste straordinarie opere di ingegno – e leggendo i testi che illustrano i concetti progettuali – è difficile e inutile, infatti, definirle opere di «ingegneria» e distinguerle da quelle di «architettura». Qui la cultura della costruzione è una. Complessa e composta di tante diverse conoscenze, questa cultura è quella necessaria per il nostro territorio – quello dei fondovalle ticinesi – che è certamente povero di cure. In generale, gli architetti progettano case ed edifici pubblici servendosi degli ingegneri specialisti in statica, in fisica della costruzione, in concetti climatici, intrattenendo con loro un rapporto «ancillare», di servizio. D’altra parte in generale gli ingegneri, quando progettano un ponte, o comunque un manufatto nel quale le questioni statiche sono considerate prevalenti rispetto a quelle spaziali, si servono di architetti come «consulenti». Si continua a riprodurre la separazione e la vicendevole sudditanza tra conoscenze, che dovrebbero invece concorrere dialogando alla costruzione dei concetti progettuali, per stabilire una relazione positiva e consapevole con il contesto territoriale o urbano.

Eppure in Ticino la cultura della costruzione ha radici profonde, e maestri come Livio Vacchini hanno insegnato che la forma architettonica di un manufatto e la sua struttura portante non possono essere concepite separatamente. La SIA, cioè la Società Ingegneri e Architetti svizzeri, è in Europa l’unica associazione professionale che riunisce architetti e ingegneri, ma, al di là delle dichiarazioni di principio, tratta spesso anch’essa le questioni interessanti le due categorie in modo separato nei gruppi professionali, negli eventi di confronto e di ricerca, nelle pubblicazioni.

La questione è complessa e su di essa pesano convinzioni e atteggiamenti consolidati, ma siamo convinti che si tratti di uno degli ostacoli culturali che è necessario rimuovere per rendere più efficaci gli interventi di cura del territorio. L’Accademia di Architettura di Mendrisio, che ha promosso questa mostra importante, dovrà affrontare il tema nei prossimi anni. La costruzione della nuova sede della SUPSI davanti alla stazione di Mendrisio, che ospiterà il Dipartimento ambiente costruzioni e design con i corsi in architettura, ingegneria civile e conservazione e restauro, impone all’Accademia una riflessione e una messa a punto della figura dei suoi diplomati. Una riflessione che certamente escluda forme di competizione tra le scuole e le figure, e che promuova invece un dialogo e un confronto culturale aperto tra le discipline. Bisogna cogliere la storica opportunità di organizzare un’offerta complessiva di formazione che copra le diverse articolazioni della cultura della costruzione. Un’offerta capace di stabilire un rapporto positivo tra la scuola e il territorio ticinese.