«Gli scarabocchi ai margini, l’occasionale data sul risguardo, il biglietto sbiadito dell’autobus che tiene il segno in una pagina per una ragione oggi misteriosa, tentano tutti di ricordarmi chi fossi io allora. Ma la mia memoria è più interessata ai miei libri che a me e trovo più facile ricordare la storia letta una volta, tanto tempo fa, che il giovane che ne fu il lettore».

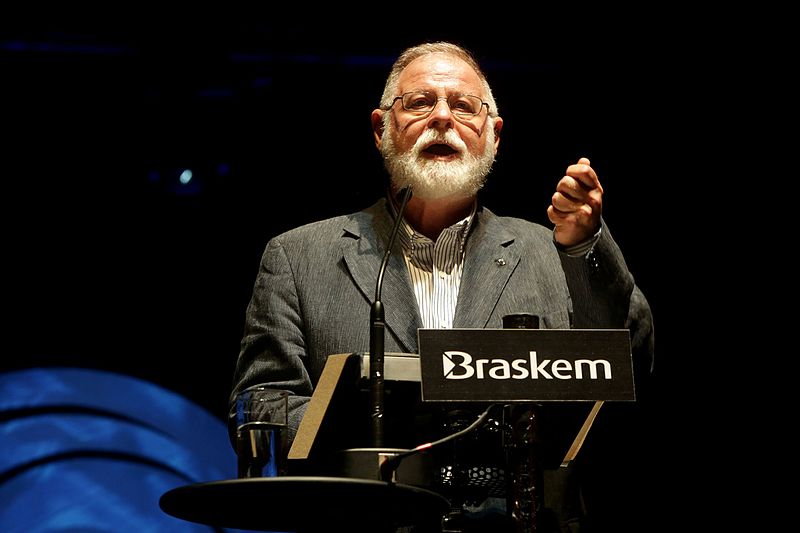

Si potrebbe dire che fino a questo libro il destino di Alberto Manguel è stato per decenni piegato dalla mescolanza con Jorge Luis Borges, tanto che non c’era intervista che non innescasse subito la tentazione di contare trepidi dopo quante frasi emergesse il nome del Maestro; e non c’era libro suo (di Manguel) che non si misurasse nel numero di pagine da dover scorrere prima di leggervi l’ampiamente annunciato nome. Poi viene questo libro, che si intitola Vivere con i libri. Un’elegia e dieci digressioni, dove molti ragionamenti «teneri e dolenti» e anche molto intelligenti sono generati, come esplosi, da due episodi biografici quasi catartici, per Manguel oltre che per quello che era diventato per lui e per noi una specie di piccolo complesso.

Gli episodi avvengono in rapida successione: e sono la necessità di impacchettare e inscatolare la propria grande biblioteca personale per un trasloco dalla Francia a New York e la successiva chiamata, tanto inaspettata quanto grave di simbologie, a dirigere la biblioteca nazionale di Buenos Aires, quella che lo stesso Borges, come sappiamo, aveva retto per circa vent’anni come «quarto direttore cieco della biblioteca». Siamo circa a pagina 100 di questo libro e sappiamo già che l’Istituto si è trasferito dalla sua sede antica «nel quartiere coloniale di San Telmo, in calle México» a quella brutalista dove ancora oggi è ospitata (sembra che Borges, passando le mani sul plastico del progetto, l’avesse definita «un’orrenda macchina da cucire»).

Seguiremo meno Manguel nella sua tribolata ma efficace operazione di migrazione da un modello di istituzione universale e babelica pensato dal Maestro a un servizio civile e aperto al pubblico modellato dal discepolo. Ci piacerà per contro partire dagli spunti dati dagli scatoloni e dalla successione di brevi sguardi riservata ai libri, dai locali vuoti, dalla ricollocazione in nuovi ambienti e su librerie nuove; con nuove adiacenze tra volume e volume a ristrutturare relazioni e parentele; a riscoprire, trovare vecchie lettere tra le pagine, quadrifogli, scontrini. Si ricostruisce l’intima biblioteca di casa e si costruisce la biblioteca nazionale argentina a guardia di «una grammatica morale universale». Sono operazioni complesse ma rette da un sistema etico e di responsabilità comune, che Manguel in questo libro percorre in lungo e in largo, tirandolo di qua e di là, affiancandolo a questo e a quello.

Le collezioni e le loro venture sono raccontate secondo prospettive innumerevoli e sempre nuove: la perdita dei libri, l’imballo degli stessi, la loro distruzione, l’eliminazione, la letteratura, la poesia (ce n’è una molto bella di Coventry Patmore a pagina 42), la lingua, gli alfabeti, i dizionari, le passioni legate al leggere e al custodire patrimoni librari, la memoria, l’innamoramento («La scoperta dell’arte di leggere è un evento intimo, oscuro, segreto, quasi impossibile da spiegare, simile all’innamoramento»).

Alla fine però rimane sedimentato un fatto: quando si ragiona – lo si fa spesso – su quali siano i valori del libro tradizionale a fronte del digitale così presuntuosamente imposto, viene in mente che in fondo una riconosciuta e solida cultura del libro è possibile quasi solo ragionando nei termini del vecchio regime, quello del libro tradizionale di carta, pieno della concretezza fisica sua e dei luoghi che lo ospitano; pregno di sovrastruttura culturale che difficilmente si potrà sostituire nei tempi frettolosi del digitale.