Quando al termine di un percorso didattico accompagno un gruppo di teatranti al debutto – può trattarsi di adolescenti, giovani alle prime armi o, ancora, utenti psichiatrici – riporto quanto, molti anni fa, Cristina Castrillo ripeteva ai noi attori dello spettacolo Il ventre della balena (Teatro delle Radici, 2004). Parafrasando il maestro del teatro polacco Jerzy Grotowski, la regista ci ricordava che, sul palcoscenico, l’attore dovrebbe comportarsi come un samurai.

Per andare in battaglia, i guerrieri dell’antico Giappone dimenticavano quel che avevano imparato – le precise posture del combattimento, le mosse mortali, i gesti di difesa – e, svuotata la mente, lo mettevano in pratica senza esitare (nell’Hagakure, celebre testo sulla formazione del combattente redatto da Tsunetomo Yamamoto nel 1716, è scritto che ogni decisione andrebbe presa «nello spazio di sette respiri»).

Inevitabilmente, la medesima asserzione mi accompagna oggi, mentre visito la mostra temporanea Il samurai. Da guerriero a icona negli spazi di Villa Malpensata, la nuova sede del MUSEC – Museo delle Culture della città di Lugano. Concepito come una sorta di anteprima di ciò che, fra un anno, sarà la dimora della collezione, questo piccolo evento è un vero gioiello; il suo centro irradiante sono le dieci splendide armature che Paolo Morigi, da sempre appassionato sostenitore della struttura, ha donato al museo; a queste si aggiungono delle xilografie tematiche risalenti al XVIII e XIX secolo e una serie di fotografie all’albumina eseguite tra la fine dell’Ottocento e gli anni Venti.

Raggiunto lo Spazio Cielo (così si chiama il terzo piano espositivo dell’edificio) il visitatore è dapprima accolto da un raffinato brano orientale che serpeggia tra i cinque locali della mostra. Varcata la soglia, come gusci di insetto compaiono le corazze. La maggior parte di queste appartiene a epoche successive all’unificazione del Giappone (1603) da parte dello shōgun Tokugawa Ieyasu; si tratta dunque, soprattutto, di vestiari pensati per parate e cerimonie, fittamente decorati e di grande impatto.

Di stanza in stanza, ecco fare capolino un’armatura blu elettrico, sul cui elmo a trentadue piastre troneggia un cimiero a forma di drago; un armatura dorata, simile a un idolo, con gli immancabili baffi che biancheggiano sulla maschera; un’armatura nera come il petrolio, con un fiore dipinto sull’addome; una meravigliosa armatura degli anni Venti-Trenta, anch’essa di colore scuro ma attraversata da fettucce di seta viola, due corna di cervo ai lati dell’elmo e un aspetto complessivo che rammenta Dart Fener, indimenticabile figura della saga cinematografica Star Wars (l’influenza che l’iconografia del samurai ha avuto sulla cultura di massa, si sa, è enorme, e anche a questa la mostra dedica un breve video).

Ma di tutte, forse la più affascinate per la sua ruvidezza è una semplice corazza da guerra degli inizi del Seicento: con le sue piastre laccate di un rosso degno del Ran di Kurosawa, seduta sulla sua cassa di legno sembra guardarci con gli occhi vuoti di un antico crostaceo.

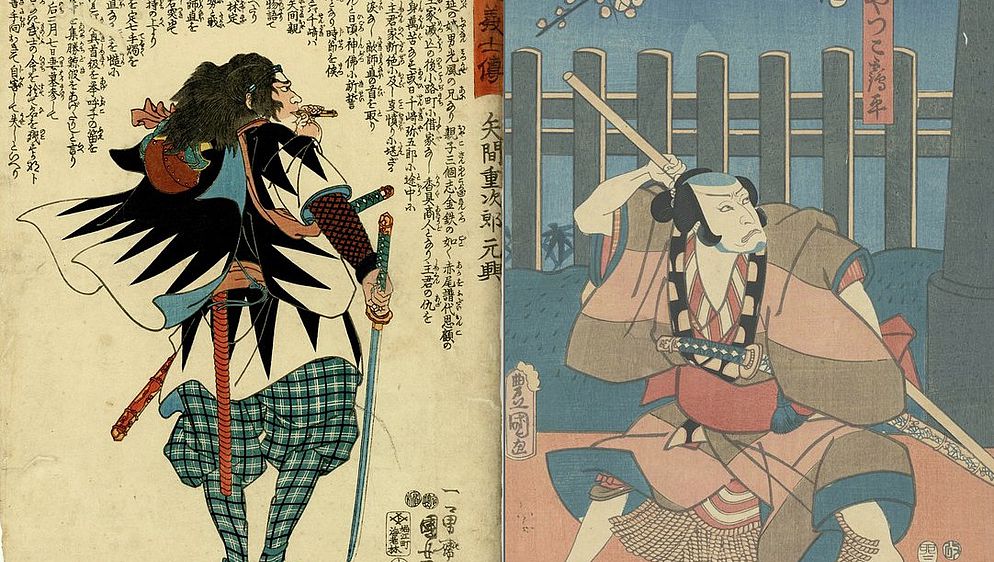

Non meno ricca è la parte del percorso dedicata alle stampe e alle fotografie. Nelle prime troviamo rappresentate immagini di battaglia, solitari guerrieri a cavallo, duelli fra eroi, soldati in fuga su spiagge battute dalle onde, spettacolari combattimenti su ponti vermigli e ricurvi. In queste scene, perlopiù atte a illustrare racconti popolari – come quello celebre dei Quarantasette rōnin che, vendicato il padrone ucciso, eseguirono collettivamente il suicidio rituale seppuku col consenso dello shōgun –, è evidente la tendenza dell’arte nipponica «a un marcato geometrismo che volge all’asimmetria», alla «ricerca del valore propositivo del vuoto» e al desiderio di cogliere «l’atmosfera di un attimo fuggente». Fra i nomi degli artisti esposti, troviamo quelli di Katsushika Hokusai, Utagawa Kuniyoshi e Tsukioka Yoshitoshi.

Nelle fotografie è invece la rappresentazione di un esotismo ammiccante alla curiosità occidentale a farsi sentire; si tratta infatti di scatti vòlti a irretire quei viaggiatori affamati di Oriente che, dalla fine dell’Ottocento, grazie a scrittori quali Lafcadio Hearn ed Ernest Fenollosa, coltivavano il mito del «Giapponesismo». Ecco che nelle immagini della Scuola di Yokohama – principale centro di propagazione del fenomeno – troviamo allora ricostruzioni della vita quotidiana e dei rituali che non rispettano tanto l’autenticità, quanto il vago immaginario dello straniero in visita; valga come esempio fra tutti il grottesco ritratto di un giovane che compie harakiri in stile europeo!

Ma non sono solo l’insieme dell’allestimento e i pezzi esposti al MUSEC ad avere grande fascino, pure il ricco catalogo a cura di Moira Luraschi è una miniera di storie, informazioni, riflessioni e ulteriori immagini da scoprire. Insomma, una chicca, questo Il samurai. Da guerriero a icona, che lascia ben sperare per i progetti futuri del museo.