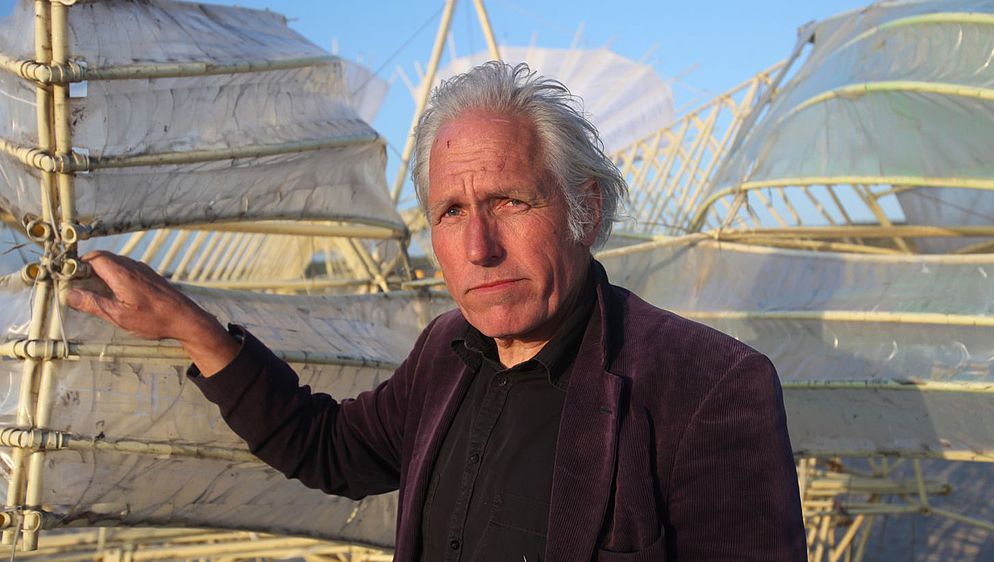

Theo Jansen (Scheveningen NL, 1948) racconta che il mare gli è sempre mancato, ogni volta che se ne è dovuto allontanare, soprattutto in quei sette anni all’università di Delft per studiare fisica. Fin da bambino, gli piaceva trascorrere il tempo sulle lunghe spiagge di fronte all’Aja, che si affacciano sul Mare del Nord. Comincia così la sua conferenza a Lugano, lo scorso 16 aprile, organizzata dalla Fondazione IBSA, che sostiene anche la mostra dell’artista presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Il pubblico ha iniziato dunque a fare conoscenza con questo autore anomalo, in perfetto equilibrio fra scienza ed arte. Solo più tardi egli è passato a raccontare la vicenda delle Strandbeest («animali da spiaggia»), fantastiche creature di sua invenzione, nate per sopravvivere sulle spiagge del nord, nutrendosi di vento.

La verità è che, al termine degli studi, una forte delusione amorosa e l’idea di chiudersi in un istituto di ricerca scoraggiano Jansen dal proseguire la carriera universitaria, egli decide allora di seguire un’altra via. Intraprende l’attività artistica, dedicandosi alla pittura – che confessa di non avere mai abbandonato – e alla scrittura. Ma è solo nei primi anni Novanta che egli trova un modo alquanto suggestivo per coniugare le sue molteplici inclinazioni. L’idea è quella di sviluppare una nuova forma di vita basata su di un’unica sostanza, proprio come avviene con le proteine per gli esseri umani: Jansen sceglie semplici tubetti in PVC, facilmente reperibili, poco costosi e a lui ben noti fin dall’infanzia, quando li usava come cerbottana. Con questa umile materia, grazie alla ricerca durata quasi un trentennio, egli dà vita alle sue installazioni cinetiche. Dapprima si tratta di semplici strutture, che resistono solo pochi secondi alle intemperie.

Ma presto si trasformano, grazie alla sperimentazione e a macchinosi calcoli per determinare la soluzione migliore, in creature complesse. Le Strandbeest hanno una loro propria genealogia che ne rispecchia l’evoluzione e oggi, dopo vari decenni di tentativi, sono in grado di muoversi sulla spiaggia senza tecnologie complesse, ma grazie al proprio «sistema nervoso»: curiose pale eoliche, una serie di bottiglie in plastica dove viene immagazzinato il vento, sensori che gli consentono di scappare dall’acqua e altro ancora.

Prima della conferenza luganese, Jansen ha risposto ad alcune domande per i lettori di «Azione».

Da dove proviene l’ispirazione che ha dato vita alle Strandbeest?

Leonardo da Vinci, con le sue macchine, è stato sicuramente una fonte di ispirazione. Questo motiva anche la mia mostra al Museo della Scienza di Milano, dedicato proprio a Leonardo, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte.

Ma a parte questo, lo scienziato inglese Richard Dawkins è stato per me determinante: dopo avere letto i suoi libri, ne sono rimasto davvero impressionato. Allora ho cominciato a costruire i miei piccoli animali digitali e, in seguito, le Strandbeest. Inizialmente si trattava di creature esistenti solo sullo schermo, virtuali: cercavo soprattutto di determinare i criteri secondo i quali sarebbero potute sopravvivere nella vita reale. Il processo evolutivo era solo nel computer. In seguito sono passato alla loro realizzazione concreta.

Come avviene l’evoluzione di questa «specie animale»? È una selezione dettata dalla tecnica o piuttosto una scelta personale dell’autore?

Tutto è una questione tecnica, anche la nostra evoluzione. Per le Strandbeest, all’inizio tutto era incentrato esclusivamente su fattori tecnici, basati su criteri matematici. Un buon esempio è la struttura delle loro gambe, che gli permette di camminare sulla sabbia, a pelo d’acqua: ho scritto un programma che permettesse al computer di determinare l’anatomia delle articolazioni, la lunghezza degli arti e il loro movimento. La proporzione fra numeri che permette a questi esseri di muoversi è tutta matematica.

Ma d’altro canto, in quest’ultimo periodo di evoluzione delle Strandbeest, ho contribuito in maniera più personale al loro sviluppo. Ho imparato dagli errori, soprattutto confrontandomi con gli elementi naturali della spiaggia. Se durante i test a bordo mare, riportano danni troppo importanti, decido per l’estinzione dell’esemplare, che a quel punto può essere esposto al pubblico.

Quindi si tratta di un percorso molto pratico e concreto.

Molto pratico, non tanto basato sull’intelligenza, ma piuttosto sulla constatazione: «Proprio non funziona». E poi a un tratto osservi qualcosa, un dettaglio, un imprevisto e ti rendi conto che potresti imparare proprio da questo. Dalle situazioni che si creano sulla spiaggia, ricavo degli insegnamenti che mi indicano come procedere.

Possiamo chiamare le Strandbeest una forma di intelligenza artificiale?

No, non direi. L’intelligenza artificiale è qualcosa che si basa su computer e processi informatici di altissimo livello. Si tratta di sistemi molto complicati, che apprendono da se stessi e dalle proprie azioni. Il cervello delle Strandbeest, invece, è primitivo, molto più primitivo di quello dei dinosauri, che era davvero minuscolo. Forse potremmo parlare di una forma di «vita artificiale». Potrei definire questi esseri i miei «mental children»: li creo per la stessa ragione per cui si hanno dei figli. Non si sa perché, eppure non se ne può proprio fare a meno.

Credo che non sia stato semplice farsi accettare nel sistema dell’arte, avendo una formazione scientifica.

È vero: finisci sempre per essere relegato in un’altra categoria, a sé. Se ti muovi entro più ambiti, se per esempio sei scrittore e pittore, i pittori diranno sempre: «Beh, in effetti è uno scrittore, non è davvero uno di noi». Lo stesso faranno gli scrittori: «Sì, scrive bene, ma in definitiva è un pittore». La gente ha bisogno di metterti un’etichetta, di catalogarti.

Le persone non vogliono rischiare, specialmente nel mondo dell’arte, dove c’è un curatore che deve scegliere l’artista e garantire per la sua qualità. Se non riscuote successo, è la sua stessa carriera a essere messa a repentaglio. Io ho smesso di preoccuparmi di queste dinamiche perché, mentre lavoro su quella spiaggia, le etichette di questo genere risultano del tutto irrilevanti. Tutti gli istituti di ricerca, i musei o le gallerie sono molto lontani, se riesci a godere di ciò che stai facendo.

Fra le sue prime opere, c’era UFO, una sorta di versione artistica della Guerra dei mondi di Orson Welles. Può descrivercela?

Si trattava di un disco volante che feci volteggiare nel cielo di Delft. Per un’illusione ottica, risultava molto più grande del reale. Sì, era più o meno una versione del lavoro di Orson Welles, trasformata però in un oggetto. Ci si potrebbe in effetti interrogare sulle ragioni di questo progetto artistico. Amo sempre l’equilibrio fra realtà e favola. Tutti i miei lavori sono in bilico fra questi due ambiti, anche le Strandbeest: si tratta di fantasia per quanto riguarda il mio tentativo di convincere che sto generando un nuovo animale, che può vivere nel mondo autonomamente.

Al contempo, però, tutto è basato sulla realtà, perché funziona grazie a una sua logica fisica. Può sembrare un atteggiamento piuttosto pretenzioso, ma non se si considera il lato fantastico. UFO, a posteriori, significava solleticare l’immaginazione della gente. Lo stesso vale oggi per le Strandbeest.