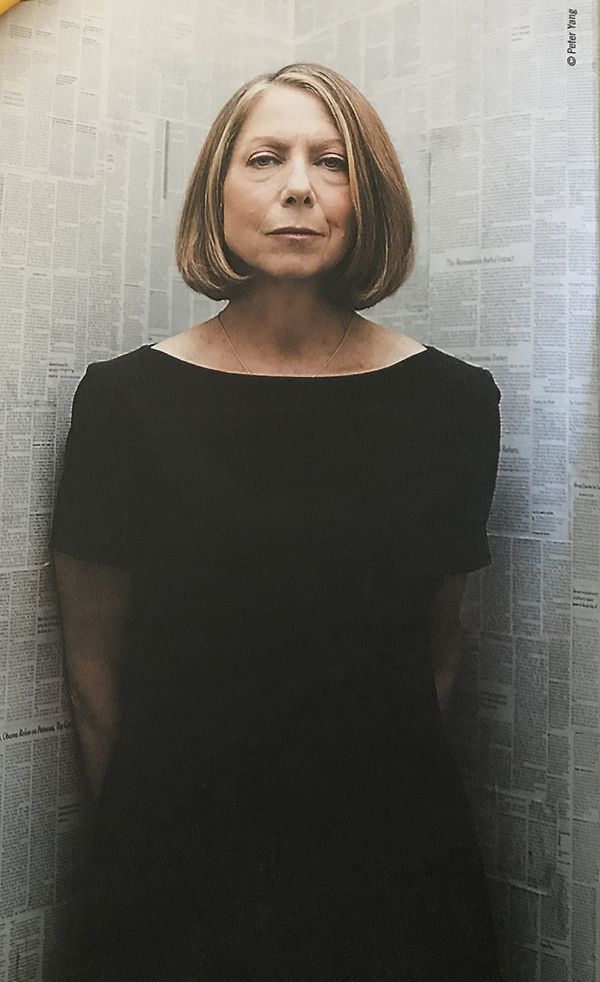

Quello di Jill Abramson è un libro che in molti attendevano pensando ad una resa dei conti con chi cinque anni fa le diede il ben servito al «New York Times». Prima donna della storia a dirigerlo, criticata per essere troppo «bossy» e «pushy», tra le venti donne al mondo più potenti secondo Forbes, la sua è stata anche una direzione eccezionalmente breve. Sulle cause allora si speculò parecchio, disparità di salario con il suo predecessore Bill Keller, dissapori con l’editore Arthur Sulzberger Jr. e Dean Baquet, l’uomo che ha poi preso il suo posto. Fatto sta che Jill Abramson se ne andò sbattendo la porta e abbandonando la testata per la quale lavorava dal 1997. Come raccontò in un’intervista il NYT per lei non era solo un giornale ma un’istituzione da venerare in cui si era formata. Per questo la «T» tatuata sulla schiena.

E credo sia qui il messaggio più potente che ci consegna il suo libro Merchants of Truth. The Business of News and the Fight for Facts (Mercanti di verità. Il business delle news e la lotta per i fatti): l’amore e la profonda stima per una testata che Jill Abramson definisce «la migliore organizzazione di news al mondo», la consapevolezza della necessità di un giornalismo inteso come faro della verità, agguerrito difensore dei fatti, indipendente e dagli elevati standard qualitativi. Soprattutto, riferendosi al NYT, un giornalismo che onori l’intelligenza dei lettori.

Il racconto ha inizio in una notte d’inverno del 2016 al Newseum di Washington D.C, un luogo dal fascino dei tempi andati. L’occasione che vede riuniti «i malconci leoni del giornalismo» è speciale: i 100 anni del Premio Pulitzer. L’età d’oro del giornalismo che si intende festeggiare appartiene però al passato, gli invitati alla festa vivono uno stato di ansia perenne e di grande precarietà causate dalla chiusura delle testate, dai tagli, dalla sparizione delle redazioni estere, dalla dura crisi delle testate locali. Tra i presenti c’è anche lei, invitata da chi anni prima la buttò fuori dal giornale. Come una discreta osservatrice esterna, Jill Abramson studia gli invitati. È lo stesso sguardo che ritroviamo nel suo libro per il quale si è ispirata a David Halberstam e al suo testo del 1979 The Powers that Be. Giornalista del NYT, vincitore del Premio Pulitzer per le sue corrispondenze dal Vietnam, Halberstam esamina storie e percorsi di quattro autorevoli aziende mediatiche: the Post, The Los Angeles Times, CBS News e Time Inc. Halberstam racconta come nell’era del dopoguerra segnata dal Maccartismo, dalla lotta per i diritti civili, la guerra in Vietnam, il Watergate queste quattro istituzioni non solo raggiunsero il successo finanziario ma anche un’eccellenza giornalistica. Quando uscì il libro, il giornalismo era al suo apice.

In tempi profondamente diversi Jill Abramson ripete l’esperimento occupandosi del «New York Times», del «Washington Post», di «Buzzfeed» e di «Vice». E questa è la parte meno interessante perché non racconta nulla di nuovo. Soprattutto, il suo sguardo è quello distaccato e diffidente di chi, da un lato, riconosce il successo dei nuovi attori digitali, dall’altro pensa che non saranno mai all’altezza della qualità e dell’autorevolezza giornalistica del NYT. Definisce Shan Smith, fondatore di «Vice», un ex festaiolo editore di un magazine per giovinastri vantatosi di recente di essere «il Time Warner delle strade». Descrive Jonah Peretti, fondatore di «BuzzFeed», come il conquistatore di cuori di milioni di millennials a suon di link e di adorabili gattini finché, un giorno, ha messo in piedi una redazione di giornalisti investigativi.

Ripercorrendo gli ultimi trent’anni del giornalismo, non manca di riconoscere le responsabilità e gli errori della stampa che hanno portato ad un’erosione della fiducia dei lettori. Ricorda gli scandali più importanti, sulla copertura della guerra in Iraq e le armi di distruzione di massa e l’incapacità della stampa americana di prevedere il voto americano a Trump. Racconta gli anni di profonda crisi economica dei giornali, la corsa all’online e a modelli di business sostenibili. Non fa segreto della loro fragilità e dei loro errori. E, nell’era di Trump e delle fake news, si chiede: può la stampa, così indebolita, portare avanti la missione dei padri fondatori per una stampa libera? O, forse, la corsa all’intrattenimento ha offuscato il loro compito di informare? Può essere ristabilita la fiducia nei media d’informazione quando c’è un presidente che li accusa di diffondere fake news? Ai cittadini importa ancora essere informati?

Secondo Jill Abramson finché ci saranno testate come il NYT che onorano il rapporto di rispetto e fiducia con i propri lettori, ci sarà vita per un giornalismo di qualità. Peccato, devo dirlo, che l’uscita del suo libro negli USA è stata offuscata da alcune accuse di plagio mosse ad esempio dal giornalista Matthew Ingram e da Michael Moynihan di «Vice». Alcune citazioni non sono state accuratamente o affatto documentate. Ma il libro è una dichiarazione d’amore per il giornalismo e per una testata, il NYT, che sotto la sua direzione ha ricevuto 24 Premi Pulitzer. Non porta rancore nei confronti di Arthur Sulzberger Jr. al quale attribuisce il merito di avere traghettato la testata fuori dalla crisi, di avere tenuto la luce accesa anche nelle ore più buie, di avere saputo difendere nell’epoca i principi e i valori che hanno reso grande il giornale di famiglia. In un’epoca dominata da Facebook dove non vi è garanzia che le notizie in circolazione siano corrette o vere, l’eccellenza giornalistica del NYT così come l’eredità di Sulzberger sono merce rara. Teniamocele strette.