«22 dicembre 1924. […] Il cane in esame ha suppergiù due anni. Maschio. Razza: bastarda. Nome: Šarik. Pelo non folto, a ciuffi, brunastro con macchie bianchicce». Così comincia (nella traduzione di Vera Dridso) il diario clinico redatto dal dottor Ivan Arnol’dovič Bormental’, assistente del professor Filipp Filippovič Preobraženskij, endocrinologo di fama internazionale, che il giorno successivo asporta chirurgicamente i testicoli di Šarik e trapianta in loro vece quelli di un uomo di 28 anni deceduto 4 ore e 4 minuti prima dell’operazione. Subito dopo, «previa trapanazione della calotta cranica», sostituisce l’ipofisi canina con quella del medesimo giovanotto. «Scopo dell’operazione: […] chiarire la questione dell’attecchimento dell’ipofisi e in un secondo tempo della sua influenza sul ringiovanimento dell’organismo delle persone».

L’intervento si conclude felicemente. Ma nell’arco di due settimane Preobraženskij deve riconoscere con sgomento che «il trapianto dell’ipofisi non produce un ringiovanimento, ma una completa umanizzazione». Nella singolare creatura che è il frutto imprevisto del suo esperimento emergono infatti, sempre più evidenti, i tratti fisio-psichici dell’individuo da cui sono stati prelevati i testicoli e l’ipofisi: un suonatore di balalaica, alcolista, condannato a quindici anni di lavori forzati con la condizionale, autore di parecchi furti, morto per una coltellata al cuore in una birreria.

Col passare dei giorni, l’ex quadrupede che si fa chiamare Šarikov diventa sempre più intollerabile: usa un linguaggio scurrile, si ubriaca, insegue i gatti fuori e dentro casa, ruba dei soldi e accusa di furto la cameriera (Zina) su cui ha tentato più volte di allungare le mani. Non bastasse, diventa un informatore di Švonder, il presidente del comitato di caseggiato, che in applicazione delle norme relative agli appartamenti in coabitazione vorrebbe ridurre lo spazio abitativo «esorbitante» (sette stanze) del celebre chirurgo. Esasperato, Preobraženskij decide di riportare Šarikov, mediante un nuovo trapianto, alla sua originaria condizione animale.

Cuore di cane – il romanzo fantascientifico-satirico scritto da Michail Bulgakov nel 1925 e pubblicato integralmente nel 1989 – inizia con l’ululato e l’invocazione («Oh, datemi uno sguardo, sono in fin di vita».) di un cane randagio, affamato e dolorante per un’ustione sul fianco sinistro, che in una nevosa e gelida notte moscovita viene avvicinato da Preobraženskij, il quale, dopo avergli dato un nome (Šarik), lo porta con sé nella sua lussuosa casa-studio, dove lo cura e lo nutre per farne la cavia dell’esperimento di cui sopra. Sia per strada che nell’abitazione del chirurgo, Šarik ulula, ringhia, uggiola e guaisce, ma mentalmente monologa con un lessico e un periodare squisitamente umani.

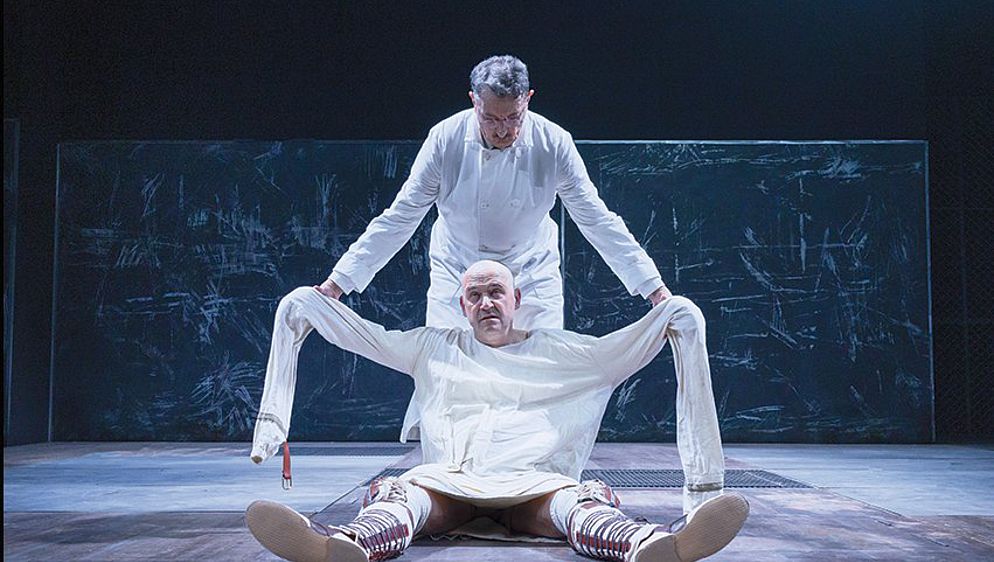

Nella «libera versione teatrale» di Stefano Massini, la presenza propriamente canina di Šarik (ribattezzato «Pallino») si riduce a poca cosa: alla figura cioè di Paolo Pierobon, che mugolando si muove per pochi minuti a quattro zampe sotto e sopra il palcoscenico. A parlare per primo è Preobraženskij (Sandro Lombardi), con un monologo noiosetto della durata di un quarto d’ora in cui espone il suo pensiero sull’identità, il trascorrere del tempo, la decadenza del corpo e gli interventi chirurgici che possono contrastarlo (interventi riservati ai ricchi clienti – siamo al tempo della NEP – che desiderano ringiovanire).

Lo spettatore che ha letto Bulgakov, e dopo la tirata del luminare si aspetta, ad esempio, di entrare insieme a Pallino nell’affocata cucina dove Dar’ja Petrovna (in una meravigliosa pagina del romanzo) sta preparando ghiotti manicaretti per il chirurgo buongustaio, si sentirà probabilmente defraudato. Stefano Massini è ansioso di arrivare alla fase post-operatoria in cui dalla bocca dell’homunculus cominciano a fuoriuscire le parole.

Al drammaturgo fiorentino interessa principalmente il tema del linguaggio usato a fini di indottrinamento: sia da parte dell’altezzoso Preobraženskij (uomo di scienza e cultore del bon ton, che detesta il proletariato e difende con arroganza i suoi privilegi di professionista affermato e facoltoso), sia da parte del compagno Švonder, compiaciuto della sua piccola posizione di potere, che imbottisce la testa del cittadino Poligraf Poligrafovič Pallinov (esponente del proletariato più rozzo e ignorante) di teorie marxiane volgarizzate e di slogan propagandistici.

La commedia in due atti di Massini ha un carattere prevalentemente didascalico (quindi distante dalla varietà, dalla vividezza e dal brio del romanzo di Bulgakov) che non è certo alleggerito dalla scena cupa (e bella) di Marco Rossi, né dal ritmo perlopiù lento della rappresentazione, firmata da Giorgio Sangati. Sandro Lombardi, però, è molto bravo, e ancor di più lo è Paolo Pierobon. Bravo Giovanni Franzoni (Bormental’). Bene Lucia Marinsalta (Zina), Bruna Rossi (Dar’ja) e Lorenzo De Maria (Commissario del Popolo).