«Sposata con un senatore, Eppia ha seguito una squadra di gladiatori fino all’isola di Faro, sul Nilo e sui bastioni malfamati di Alessandria. Essa ha dimenticato la sua casa, il marito, la sorella; si fa beffe della sua patria, abbandona i figlioletti piangenti». Così racconta Giovenale nelle Satire, capitolo VI.

Ma di quale bellezza Eppia si era tanto invaghita da essere soprannominata «la gladiatrice»? «È Sergino; ha il viso coperto di sfregi, un gran bernoccolo sul naso, il ciuffo spelacchiato per l’attrito dell’elmo e un occhio sempre lacrimoso. Ma è un gladiatore!». A parte che forse le cose non erano proprio come le racconta Giovenale, resta il fatto che molte matrone romane fossero attirate dal fascino del gladiatore (eros e tanathos, amore e morte); ma non solo le dame romane, come testimoniano le innumerevoli rappresentazioni di scene gladiatorie su mosaici, pitture e oggetti di uso quotidiano.

Nel suo I bassifondi dell’antichità la storica Catherine Salles spiega che per i Romani il godimento era intimamente legato alla morte. «Sono belli i “morituri” quando sfilano nell’arena, al suono di marce guerresche: i sanniti con le loro corazze scintillanti stupendamente cesellate, i reziari armati di rete e tridente, i mirmilloni gallici, i traci con la loro sciabola ricurva, gli andabati che combattono alla cieca con un casco senza aperture o gli essedari sui loro carri.

Tutti, nel loro manto di morte, esercitano sullo spettatore una fascino sadico e voluttuoso». Come per altri versi succedeva nei confronti delle prostitute, ricercate... ma anche disprezzate, non diversamente da quanto avviene ancora ai nostri giorni. Le cronache raccontano anche di gladiatori e aurighi che guadagnavano montagne di denaro, a prova della loro popolarità, simile a quella dei calciatori o dei cantanti moderni; pagati per divertire i potenti e il popolo sulle gradinate.

Un capitolo della storia romana complesso quanto affascinante che la mostra di Basilea cerca di illustrare principalmente attraverso una serie di reperti eccezionali provenienti dal Museo archeologico nazionale di Napoli, con la collaborazione della città romana di Augusta Raurica e museo. Significativo il titolo scelto dal Direttore Andrea Bignasca e da Esaù Dozio curatore della mostra: Gladiator, die Wahre Geschichte; tutta la verità insomma, al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi nonché delle immagini hollywoodiane che tutti abbiamo negli occhi grazie ai grandi Kirk Douglas e Russell Crowe. Molte le domande che nascono spontanee: parliamo di arene insanguinate con massacri di massa o ci sono anche aspetti storici politici ed etici da tener presenti? I gladiatori erano schiavi e prigionieri condannati a morte o coraggiosi combattenti? Da quando e perché presero piede gli spettacoli gladiatori a Roma e in tutte le più grandi città dell’Impero?

Andrea Bignasca racconta come la prima testimonianza di giochi gladiatori risalga al 264 a.C ad opera di Tito Livio, che scrive di un combattimento fra 3 coppie di gladiatori chiamati dai figli per omaggiare il padre defunto. Un costume che viene dalla Grecia antica (VII-VIII secolo a.C.) come racconta Omero a proposito di Achille che organizza per l’amico Patroclo, ucciso da Ettore, anche un duello tra gli eroi Diomede e Aiace.

Una ritualità che prese piede a tal punto a Roma che nel 65 a.C. Cesare organizzò, ufficialmente per ricordare i venti anni della morte di suo padre ma in effetti per lanciare la sua carriera politica, uno spettacolo con ben 320 coppie di duellanti che portavano armi d’argento. Uno spreco enorme di risorse che costrinse più tardi l’imperatore Augusto a regolamentare la materia, introducendo limiti e regole precise. Se all’inizio si trattava di prigionieri e schiavi vestiti come soldati in lotta tra di loro (si parla di «gladiatura etnica») in fondo con lo scopo di affermare la superiorità di Roma sul mondo, più tardi si passò alla «gladiatura tecnica» con combattenti specializzati che nel 25 per cento dei casi proveniva da un ambito locale; cittadini di bassa estrazione sociale che si offrivano volontari in cambio di uno stipendio, di vitto alloggio e cure mediche, con un contratto di lavoro che durava cinque anni. Se sopravvivevano potevano diventare allenatori a loro volta in una delle caserme dove venivano addestrati i gladiatori; vere e proprie scuderie che andavano a combattere in altre arene del mondo romano, come oggi una squadra sportiva va in trasferta. I duelli erano giocati alla pari, nel senso che si fronteggiavano atleti dello stesso calibro con armature diverse ma complementari: il reziario ad esempio aveva un tridente e una rete senza altra protezione, mentre il mirmillone che lo fronteggiava era maggiormente protetto ma per questo meno agile. Da una villa di Pompei proviene in mostra un dipinto che ritrae un episodio citato anche dalle fonti secondo il quale durante un derby tra Pompei e Nocera nacque una rissa tra gli spettatori con morti e feriti dentro e fuori lo stadio; una tragedia che Nerone punì con un divieto di celebrare giochi gladiatori per dieci anni (!) nel celebre anfiteatro campano.

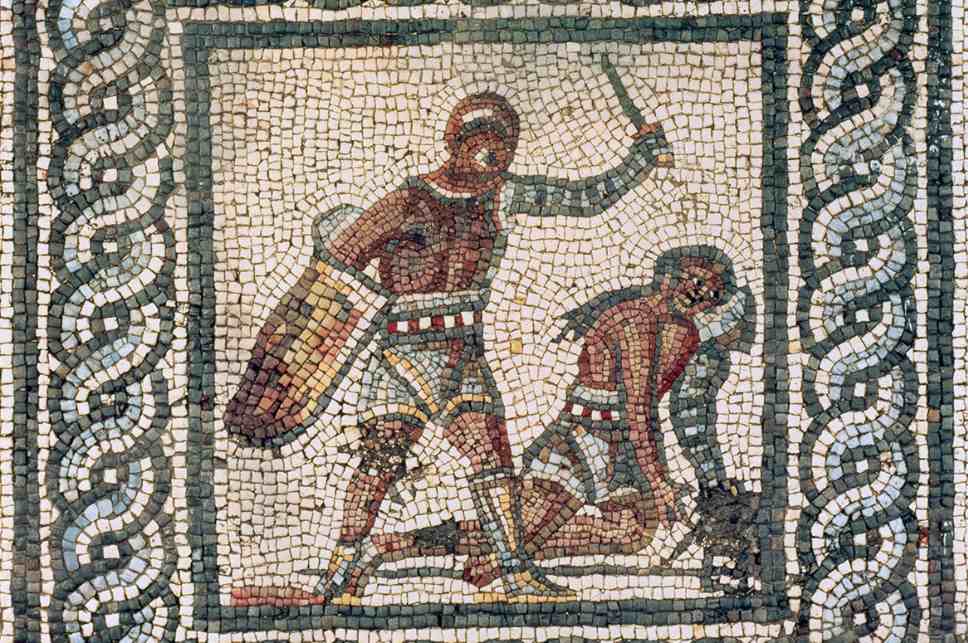

Interessante il grande mosaico di Augst recentemente restaurato che decorava una villa cittadina con scene di duelli, qui presentato con una ricostruzione e visita virtuale dell’edifico in tre dimensioni. E poi ci sono le armi da parata o da combattimento, gli schinieri e gli elmi in bronzo e ferro, le ricostruzioni di come era organizzato un anfiteatro con i suoi sotterranei e gli ascensori che portavano in superficie uomini e animali. Da un cimitero di gladiatori trovato a York in Gran Bretagna provengono invece gli scheletri di alcuni uomini giovani e robusti (ca 500) che recano ferite e fratture varie; tutti decapitati e scomposti o a pancia in giù, per scongiurare la paura che potessero rinascere e tornare a colpire i viventi; da analisi del Dna si è scoperto che uno di questi proveniva dalle nostre regioni, forse a sud dell Alpi!