«Quando ci penso, il periodo della nostra convivenza a Clichy mi sembra un’epoca paradisiaca. C’era un solo vero problema: mangiare. Tutte le altre sventure erano immaginarie». A parlare è Henry Miller, o Joey, il suo alter-ego, e la convivenza è con l’amico Carl, nella vita l’eclettico e inafferrabile Alfred Perles, anche lui scrittore. Il periodo, gli anni Trenta.

A Parigi, Joey e Carl conducono una vie de bohème spogliata di romanticismo e ridotta all’osso: si arrabattano con lavori di poco conto e dedicano tutte le energie ai libri che leggono o che cercano di scrivere e alle donne, non per forza in quest’ordine. I pochi soldi lasciano le tasche molto più in fretta di quanto entrino. Joey in particolare è capace di svuotarsele per una prostituta appena incontrata in un caffè, senza nemmeno accorgersi che subito dopo non avrà di che sfamarsi.

Diversamente dal cibo, il sesso non è un problema procurarselo, persino senza quattrini; bastano un po’ di inventiva e faccia tosta, e i nostri ne hanno da vendere. Le conseguenze sono perlopiù disastrose, eppure nulla sembra fermarli. Quando, esausti, fanno una breve gita in Lussemburgo, Joey non vede l’ora di tornare: «Meglio una bella malattia venerea che una pace e una tranquillità da moribondi. Ora so cosa rende civile il mondo: il vizio, la malattia, il furto, la menzogna, la lussuria. […] Ero così furibondo che avrei potuto violentare una monaca». L’iperbole non è casuale. Poco prima di partire, girando per la collina di Montmartre alle prime luci dell’alba, i due si erano imbattuti in un gruppo di giovani suore «dall’aspetto così puro e verginale, così totalmente riposato, così calmo e dignitoso» da farli vergognare di loro stessi.

Vizio e santità, come poesia e fogna, nella loro opposizione polare non sono mai disgiunti. A disgustare è tutto ciò che sta nel mezzo: il perbenismo, la doppia morale, l’esistenza asservita al tornaconto. Sono questi i mali che Joey, abbandonandosi al vizio, cerca di scrollarsi di dosso per diventare un grande scrittore, o un santo. Il suo rifiuto e la sua ribellione, con una certa inclinazione per il sudicio, fanno parte di un percorso di purificazione inversa che oscilla tra Spirito Santo e osso sacro. Come scrisse Mario Praz: «Non riesco a vedere una grande diversità, nei motivi e nel fine, tra libri come quelli di Miller e, per esempio, Le confessioni di Sant’Agostino». Non tutti la pensavano allo stesso modo.

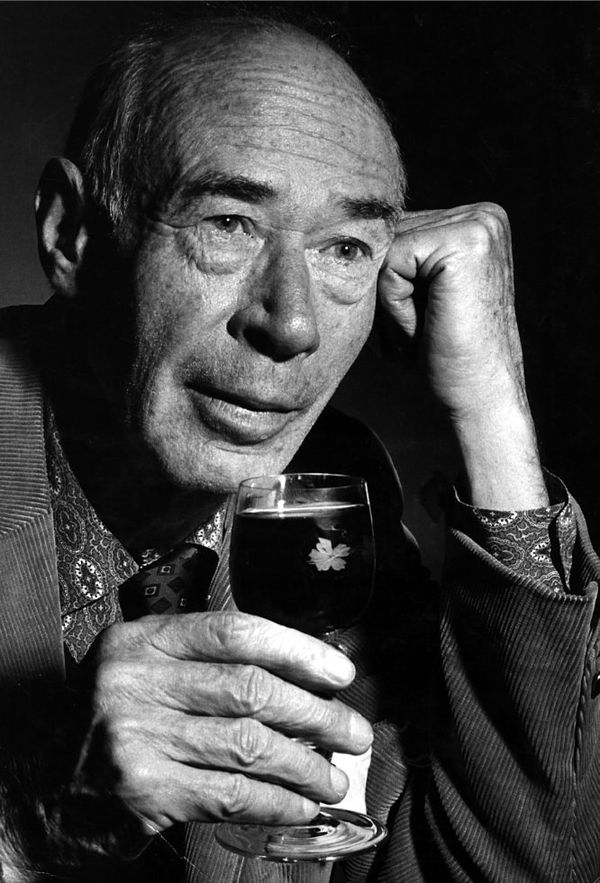

Sebbene avesse già quarant’anni al suo arrivo, il decennio che Miller passò a Parigi fu il periodo della sua vera formazione. Lì trovò la voce capace di trasfigurare la biografia in arte e scrisse i suoi primi capolavori, Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno e Primavera Nera, tutti usciti in Francia e censurati in patria. Ma se in questi la scrittura si fa lirica e a tratti surrealista, nelle due novelle che compongono Giorni tranquilli a Clichy, scritte una prima volta a New York nel 1940 e riscritte interamente quindici anni dopo a Big Sur, la prosa è consequenziale, quasi diaristica: leggerle è come entrare nel retroscena del grande spettacolo visionario dei romanzi.

Le scene di sesso che all’uscita in America fecero scattare puntuali la denuncia per oscenità non sono mai lascive e oggi risultano quasi comiche. Miller vinse la battaglia contro la Corte Suprema degli Stati Uniti ma perse la guerra: la sua fama letteraria, sostenuta fin dagli esordi da scrittori come T.S. Eliot e Lawrence Durrell, cominciò presto a vacillare sotto i colpi della critica femminista. Forse più di allora, possono oggi disturbare le scene in cui i due amici prendono in casa una ragazzina di quindici anni, o il modo in cui spesso trattano le donne. Miller si è sempre difeso dalle accuse di misoginia, a volte peggiorando la situazione e sempre stupito che da quello che scriveva non si capisse che lui le donne le amava davvero.

La vera letteratura esplora le contraddizioni del cuore umano senza badare alla convenienza o sconvenienza di ciò che scopre e riporta: risponde solo alla verità, che non è mai comoda o unanime. Per quanto controversi, o forse per questo, i personaggi di Miller non sono incalliti o amareggiati, e finiscono per essere amabili e persino teneri, come d’altronde lo era l’uomo che li ha creati. Le quindici pagine che raccontano l’incontro con Mara-Marignan, la donna che dà il titolo alla seconda novella, sono così intrise di empatia nella descrizione di come la vita possa ridurre una persona, che da sole basterebbero ad assolvere l’intero libro. E poco importa se poi Joey/Miller, incapace di far fronte alla situazione, abbandona Mara in lacrime in un vicolo. Ha fatto quel che poteva: è tornato e ritornato a quella notte finché non è riuscito a salvare la sua storia.

La nuova edizione adelphiana è pregevole sia perché reintroduce le splendide fotografie notturne di Brassaï che corredavano l’edizione originale, della quale è ripresa anche la copertina, sia per la traduzione di Katia Bagnoli, che a confronto con quella delle edizioni ES fa l’effetto di una fotografia nitida accanto a una sfocata. A questo va aggiunto il fatto stesso di aver riproposto un libro che, come conclude la quarta di copertina, «forse oggi nessuno oserebbe più scrivere ma che, per fortuna, possiamo ancora leggere».