Al centro dell’attuale esposizione allo spazio dell’ex-Asilo di Bruzella della Fondazione Rolla vi è un concetto centrale nella cultura del Novecento, il cosiddetto «sogno americano». Un’entità difficile da definire ma che potremmo dire consista nella possibilità, data dalla grandezza del paese oltre l’Atlantico, di inventarsi e affermarsi economicamente nella vita. Un sogno alla portata di tutti, a patto di impegnarsi duramente nel lavoro, come afferma a ogni passo la retorica americana. Se il sogno non è soggetto di facile ripresa, lo sono invece i riconoscimenti tangibili e gli status symbol, che costituiscono il precipitato di tale successo esistenziale, secondo una visione piuttosto limitata che fa coincidere l’affermazione personale con la propria capacità di spesa.

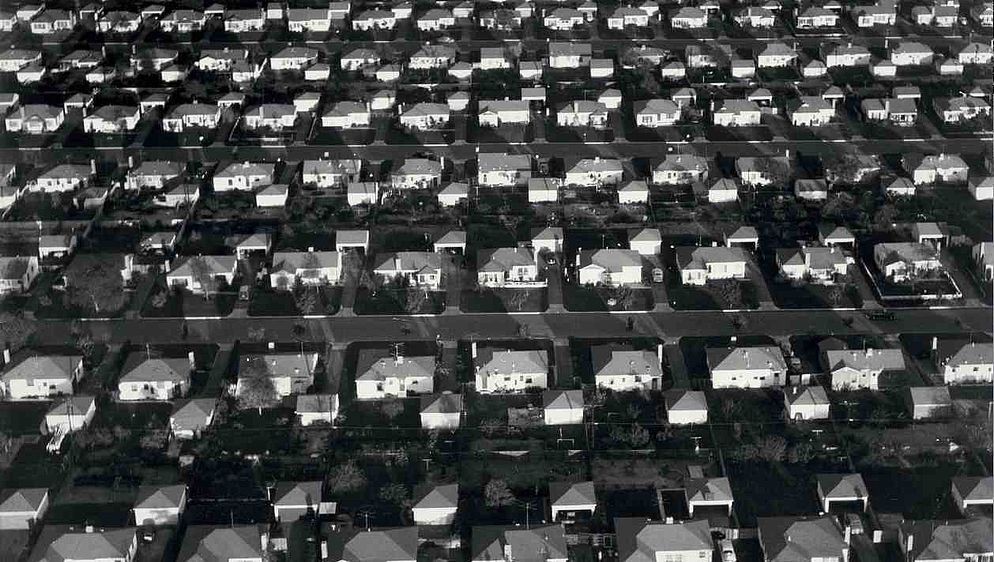

Uno degli elementi centrali dell’universo ideologico delineato è proprio la casa unifamiliare, nella sua forma della classica villetta in zone suburbane, comprendente un ampio garage e il giardino con prato inglese. Al tempo stesso tempio e simbolo, contenuto e contenitore, essa si trova al centro di questa galassia. E non importa quanto il rifugio famigliare sia uguale a decine, centinaia di altri – come sembra suggerire una fotografia dall’alto della nota reporter Margaret Bourke-White negli anni Cinquanta.

Come ogni sogno che si rispetti, esso si nutre di una mitologia: un immaginario costruito inizialmente dall’industria e dalla potenza visiva del cinema e più tardi – passato il testimone nel secondo dopoguerra – della televisione. A questo proposito risulta puntuale e riuscito l’inserimento di una delle immagini più meravigliose in mostra, ovvero una fotografia della celeberrima serie dei «cinema» di Hiroshi Sugimoto: lasciando l’obiettivo aperto per tutta la durata del film, e quindi racchiudendo idealmente l’intera pellicola in una singola immagine, il fotografo giapponese ci restituisce la forza suggestiva di un rettangolo bianchissimo in un contesto illuminato parzialmente dal riflesso della proiezione.

Si può dire che al pari degli scrittori della loro stessa generazione (penso a Don DeLillo, Philip Roth e Richard Ford) i fotografi americani abbiano testimoniato non solo le contraddizioni ma anche la piatta superficialità, la mancanza di ombre, la spoglia essenzialità del mito americano.

In questo senso è centrale la figura di Robert Adams. Cresciuto nel selvaggio Colorado e formatosi sui grandi classici della letteratura americana come Walt Whitman, al suo ritorno nella terra natìa vede come l’uniformità stia cancellando la natura incontaminata del West. Senza proclami, fotografa e testimonia, con approccio fenomenologico, il cambiamento antropologico in atto. Così come farà Lewis Baltz, suo compagno nella fondamentale esposizione The New Topographics del 1974, anch’egli presente nella collettiva. Altri dettagli di un malinconico passaggio della presenza umana, ripresi dalle generazioni successive a colori, troveranno il loro capostipite in William Eggleston, primo autore ad aver esposto al Moma di New York con tale tecnica e qui presente con un enigmatico scatto, il quale sembra proseguire la strada indicata da Robert Frank.

Come ricorda Christian Marazzi, autore di un piccolo contributo e dell’intervista a Phil Rolla contenuta nel consueto opuscolo che accompagna l’esposizione, la globalizzazione e le recenti crisi economiche hanno cambiato le carte in tavola: l’America – un tempo The Land of Plenty, il paese dell’abbondanza – vive un brusco risveglio: perde posti di lavoro e centralità internazionale, oltre a vedersi bloccare il tanto celebrato ascensore sociale. Il suo sogno si è trasformato in disillusione.

Tuttavia, prima di decretarne la morte, dovremmo interrogarci sul destino del «American Dream»: forse, esso vive altrove. E chi lo racconterà, nei suoi aspetti positivi e negativi, saranno probabilmente le nuove generazioni globali attraverso non più la fotografia ma nuovi media e inedite forme artistiche.