A scanso di equivoci, Joyce Carol Oates non è trumpiana. Anzi. La «grande signora» della letteratura USA, professore emerito dell’università di Princeton, dove ha insegnato per trent’anni, autrice di un centinaio di pubblicazioni, fra romanzi e racconti, più volte candidata al Nobel, detesta apertamente l’attuale presidente. Si concede persino lo sfizio di non pronunciarne né scriverne il nome per intero, usando la sigla Txxxx. Con ciò, fra queste due personalità agli antipodi, un nesso involontario esiste. Nelle pagine della scrittrice «liberal» ci s’imbatte in persone, situazioni, paesaggi che sembrano appartenere proprio all’America dove si è votato Donald Trump. Avviene quella coincidenza fra realtà storica e finzione letteraria che allarga le dimensioni del romanzo, e ne fa un’occasione privilegiata per il lettore: nell’immediato, il godimento di una trama e a posteriori una materia di riflessione. Nel nostro caso, ci offre una chiave d’accesso all’attuale realtà USA, più che mai lontana e sconcertante, nell’era di un presidente inatteso, persino inverosimile.

Un’America, insomma, tutta da decifrare, al di là dei pregiudizi. In verità, questo paese impaurito e persino retrogrado, dove si annidano violenza, razzismo e povertà, Trump non l’ha inventato, semmai lui ne è una conseguenza. Porta alla luce l’altra faccia del leggendario «American Dream», che, strada facendo, si è corrotto, trasformandosi in un’affannosa rincorsa alla ricchezza, per tanti irraggiungibile. Ed è una nuova pagina di grande storia, dietro la quale ci sono tante piccole storie.

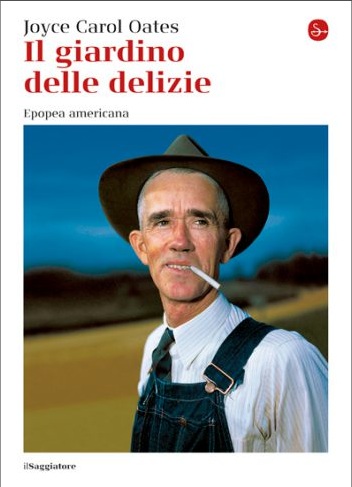

Le racconta, appunto, J.C. Oates, nel romanzo Il giardino delle delizie, (il Saggiatore) apparso lo scorso anno, primo volume della quadrilogia Epopea americana, che comprende I ricchi, Loro, Il paese delle meraviglie, da poco in libreria nella traduzione italiana. Non sono novità in assoluto. Si tratta della riscrittura degli originali, apparsi nella seconda metà degli anni 60, che l’autrice propone in versione «epurata dalle ambizioni letterarie giovanili» e aggiornata alle nuove condizioni di vita: al passaggio dall’era rurale a quella industriale e tecnologica, dai vecchi pudori a una libertà fraintesa. Ma la materia prima, adesso filtrata dalla maturità, rimane la stessa: le sofferenze degli sconfitti, in una nazione che, secondo la Oates, «ha perso la propria innocenza e si trova ai ferri corti con i propri ideali». Quel «conseguimento della felicità», iscritto nell’esemplare costituzione del 1776 dai padri fondatori, è ormai lettera morta. Il Paese, per definizione, aperto a tutto e tutti, alza muri materiali e mentali.

Di quest’involuzione la scrittrice è stata una testimone diretta, coinvolta, non soltanto sul piano ideologico, ma soprattutto umano. Niente da spartire, quindi, con la cosiddetta letteratura impegnata. Certo, si schiera dalla parte delle vittime, senza però farne degli eroi. La sua denuncia dei disagi economici, delle crescenti disparità e, addirittura, della nascita di un nuovo proletariato, sfuggito di mano ai sindacati, scaturisce dall’osservazione della quotidianità che aveva avuto sotto gli occhi da ragazza, nel dopoguerra. Nata e cresciuta a Millersport, nell’est allora rurale dello Stato di New York, aveva visto sfilare , a piedi o a bordo di autobus scassati, l’esercito dei braccianti ambulanti: uomini, donne e bambini impegnati nel raccolto, a mano, di frutti, ortaggi, uova.

La giovane Joyce Carol vede la fatica e intuisce l’implicita miseria morale culturale del «white trash», la feccia bianca, come venivano chiamati questi lavoratori avventizi. E se ne appropria facendone i personaggi di vicende vere o verosimili e attingendo anche al materiale biografico della sua stessa famiglia, dove trova la figura di un nonno alcolista e violento. Tutto ciò alimenta una vena narrativa esuberante che, addirittura, la colpevolizza : «Maledetta scrittura, non posso fare a meno di te».

Quando, nel 1966, uscì la prima stesura del Giardino delle delizie, la crudezza del linguaggio imbarazzò l’«editor» della Vanguard Press, soprattutto perché le parolacce erano in bocca a una donna, Clara, la protagonista. Ma l’autrice, che non proveniva «da una famiglia scalcinata e povera», questo linguaggio l’aveva ascoltato davvero, fuori casa, e aveva sollecitato la sua curiosità nei confronti della «complessità degli altri». È la gente che abita nelle periferie o in una campagna sconfinata, lontana dal mondo che conta, dagli ambienti universitari, dai centri dove si crea cultura, si fa progredire la scienza e una tecnologia dagli effetti sbalorditivi sul piano sociale e professionale. È un vanto per un paese che aspira sempre ai primati.

Con le sue sensibilissime antenne, J.C. Oates, che ha vissuto anche a Detroit, dove già nel ’67 gli operai scendono in piazza, capta le contraddizioni di un progresso che accentua le disparità. Nasce Silicon Valley ma, intanto, le acciaierie in disarmo finiscono nella «rust belt», la fascia arrugginita, che mette sul lastrico centinaia di migliaia di operai, tecnici e ingegneri. È l’esercito degli sconfitti, che non riescono a tenere il passo con un cambiamento. Ma se esclude, d’altro canto, può risvegliare l’istinto di sopravvivenza. Come succede ai personaggi del Giardino delle delizie, l’indomabile Clara e il fragile figlio Swan, convinti che, «per diventare americani», occorra conquistare la ricchezza. Anche se la loro avrà aspetti grotteschi e addirittura tragici. Sono figure rappresentative del clima che li circonda: si fanno i fatti propri, chiusi nel guscio dell’arrivismo e di un patriottismo razzista. Niente negri, niente ispanici, visti come concorrenti. La loro rivalsa parte da qui. E, in un eventuale Trump, a quei tempi soltanto un «tycoon», potrebbero trovare un punto di riferimento e una speranza di riscatto.

Ciò che poi è successo, nel novembre 2016, con l’elezione di un personaggio anomalo, che spiazza. Una presenza imbarazzante per gli americani, e rifiutata dagli europei, alla stregua di un tabù. A un anno dalla comparsa di Trump sulla scena mondiale, Federico Rampini, inviato di «Repubblica», e anche collaboratore del nostro settimanale, ha voluto decifrare quest’enigma, mobilitato dalla curiosità del giornalista di razza e, in pari tempo, dalla famigliarità nei confronti di un’America, sua seconda patria. Che, anche per lui, rimane ancora da scoprire, in tutte le sue pieghe e in cui, appunto, vivono gli elettori di un presidente tanto impresentabile. E così Rampini si è messo in viaggio, lungo un itinerario di 9000 chilometri, per incontrarli sul posto, e conoscerne le motivazioni e le aspettative. E, di tappa in tappa, in luoghi già colpiti dal crollo immobiliare del 2008 e adesso toccati dalla disoccupazione, conseguenza della globalizzazione, s’imbatte in una nuova generazione di sconfitti.

Ora, proprio questa parola, ripropone, nella mia recente esperienza di lettrice, le pagine di J.C. Oates. Adesso non si tratta dei sottoproletari ambulanti e degli arricchiti raccontati dalla romanziera, bensì degli operai, commercianti, insegnanti, ascoltati da Rampini: un ceto medio, insomma, che non ce l’ha fatta. Una costante che appartiene alle contraddizioni di un’America, ignorata e fraintesa, ma che ha il coraggio di confessarle.