«La meridiana costituita dalla linea in ottone incastonata nel pavimento della chiesa è parte di uno strumento scientifico costruito durante il XVIII secolo. Contrariamente a quanto fantasiosamente dichiarato in un recente romanzo di successo, non si tratta delle vestigia di un tempio pagano, peraltro mai esistito in questo luogo. Nessuna nozione mistica può essere derivata da questo strumento astronomico ad eccezione della coscienza che Dio il Creatore è Signore del tempo».

Hanno un bel daffare, i reggenti della chiesa di Saint-Sulpice a redigere avvisi che cerchino in un qualche modo di scoraggiare le velleità mistiche dei numerosi lettori di Dan Brown che da ormai una quindicina d’anni si affrettano ad andare nei luoghi inglesi, francesi e italiani narrati dal Codice da Vinci per cercare di dare sostanza a una serie di fake news sulla nascita e gli sviluppi del Cristianesimo. In particolare, nell’enorme chiesa parigina cercherebbero invano, con il Codice sotto braccio, la Linea della Rosa, che attraverso il meridiano di Parigi, condurrebbe, secondo questa fandonia, ai sotterranei dei Louvre, dove, per non sbagliare, per giungere a capo di questa fantastica escalation, sarebbe custodito il Santo Graal, la coppa della celebrazione dell’Ultima Cena.

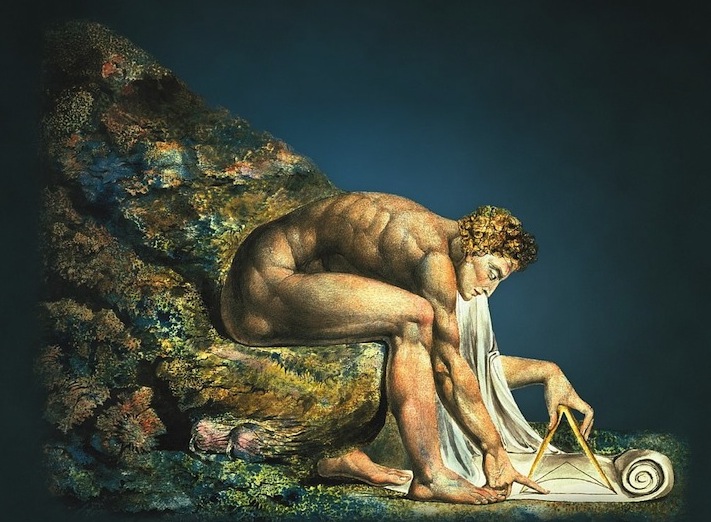

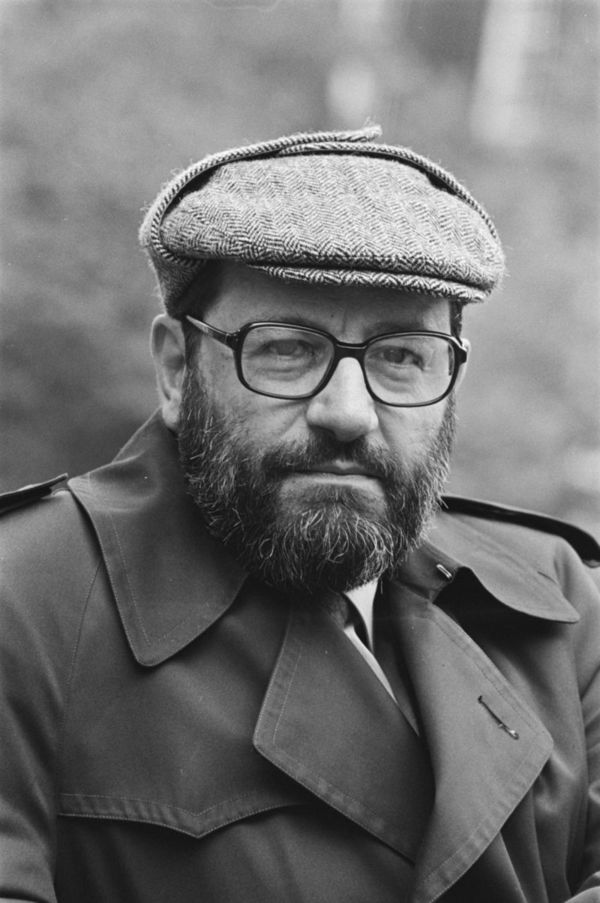

Non è tanto la spiegazione di questa ostinata propensione a dar seguito alle bufale più disparate quanto il tentativo di capire quali tecniche «pseudo-semiotiche» le governano l’intento di Umberto Eco nel Complotto, una delle lezioni alla rassegna «Milanesiana» raccolte nell’ultimo e postumo Sulle spalle dei giganti, pubblicato qualche mese fa dall’editrice La nave di Teseo. La serie è intestata a noto aforisma, che vede tutti noi potenzialmente promossi dalla possibilità di elevarci, aiutati (sulle spalle appunto) dal gigantesco apporto dei classici e genericamente da chi ne sa più di noi e molto può insegnarci (c’è un capitolo intero, il primo, dedicato appunto a questa storia dei nani e dei giganti, attribuita a Bernardo di Chartres ma, sembra, ben più antica).

Ora, che le fake news siano pratica vecchia come il mondo e che solo in parte la loro portata risulti aumentata e urgente nei social attribuiti alle nuove tecnologie è banalità che ci si vergogna ormai quasi a pronunciare. La teoria del complotto è però, oltre che antica, molto parlante di certi processi psicologici, sociali, culturali e politici, che la rendono materia attuale e produttiva per chi si occupi di cultura comunicativa. «La psicologia del complotto nasce dal fatto che le spiegazioni più evidenti di molti fatti preoccupanti non ci soddisfano, e spesso non ci soddisfano perché ci fa male accettarle», o meglio, come dice Pasolini, «il complotto ci fa delirare perché ci libera dal peso di doverci confrontare con la realtà». Questo sul piano psicologico, mentre le teorie sociologiche di spiegazione del successo delle bufale partirebbero da una certa frustrazione delle comunità, che accolgono con favore anche una certa loro complessità in risposta a una informazione pubblica e ufficiale percepita come insufficiente.

Ci mette del suo anche il gusto della coincidenza (che rende queste storielle, va riconosciuto, almeno abbastanza divertenti). Lo sapevate che esattamente cento anni dividono l’elezione al Congresso di Lincoln e Kennedy? E che esattamente un secolo dopo l’elezione di Lincoln alla presidenza Kennedy veniva eletto alla presidenza? E che entrambe le mogli hanno perso un bambino alla Casa Bianca? E che il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy? E che – aspetta aspetta! – il segretario di Kennedy si chiamava Lincoln? Eh? Lo sapevate? Il problema è cercare di sapere che cosa c’è dietro. Chissà quale potere occulto abbia apparecchiato tutte queste coincidenze.