Durante il Festival di filosofia di Modena, svoltosi in autunno, ci si è occupati del tema, sempre attualissimo, dell’agonismo, concetto che (insieme alla competitività) attraversa la storia e si intreccia con tutti gli aspetti della vita pubblica e del singolo, nei confronti e nei conflitti della politica, della democrazia, perfino della concorrenza economica. Alcuni protagonisti del pensiero e del dibattito culturale contemporaneo, di provenienza italiana e straniera, hanno affrontato il tema da diversi punti di vista.

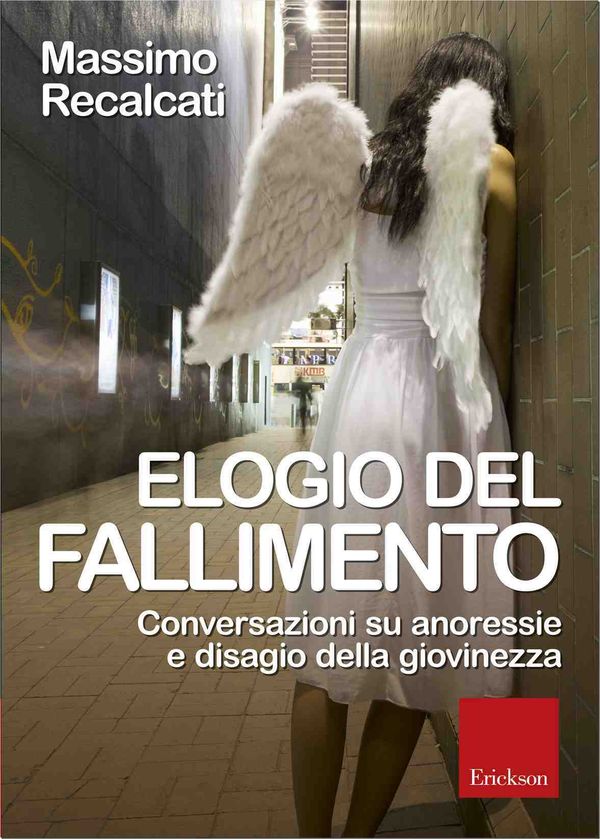

In una società dominata dal principio del successo la sconfitta è una controparte ineludibile, una parte essenziale dell’agonismo, ed è stato Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano, a tesserne una paradossale difesa parlando di «Elogio del Fallimento». In questa società di vincenti la prestazione e la vittoria possono rivelarsi sterili, mentre l’esperienza dell’errore e dello sbandamento permette all’io di assumere la propria vulnerabilità. Il nostro è il tempo dei corpi e dei pensieri costantemente in gara, della competizione permanente che il filosofo Marcuse aveva posto nella categoria del principio di prestazione. Un vero e proprio imperativo che ci obbliga a essere performanti, macchine efficienti, non guaste, che corrono veloci. Lo sanno bene i bambini, che negli ultimi venti anni hanno sviluppato una psicopatologia nuova: sono sempre in movimento fanno fatica a concentrarsi, ascoltare, fermarsi, pensare.

Il nostro è il tempo subordinato al dominio dell’io, del farsi un nome da sé, che Lacan con un neologismo ironico aveva definito il tempo della «iocrazia», dove l’io diventa un idolo e il mondo è ridotto a spettacolo dove dobbiamo manifestarci; vincono coloro che arrivano primi e corrono più veloci. È il tempo che Adorno aveva definito dell’iperattivismo, del principio di prestazione, dell’idolatria della «monade», ciascuno nel proprio ego, nella propria autoaffermazione, dove non esiste spazio per il fallimento, lo sbandamento e la crisi, l’inciampo e il disorientamento.

La psicoanalisi si interessa delle persone che fanno esperienza in modi diversi di crisi nei rapporti, nei pensieri, nel corpo malato. O quando il sintomo si manifesta nel lapsus, nella sofferenza, nella malattia, nell’insonnia. Quando l’ordine dei pensieri si infrange e non funziona più, e pare respingere la vita, poiché altera il funzionamento normale del corpo.

Quello è il luogo per eccellenza in cui si manifesta la verità: là dove vi sono disarmonia, dolore, fatica, vi è possibilità di interrogarsi sul senso della vita e di iniziare un processo di trasformazione. A questo proposito giunge in aiuto anche un’immagine biblica, la Parabola del figliol prodigo, che vuole subito la sua eredità e deve fare esperienza dell’abbandono della casa, dell’erranza, del negativo per arrivare infine alla conoscenza. Il figlio maggiore invece, non si perde: imbalsamato nella sua identificazione di primogenito fallisce il senso stesso dell’eredità rimanendo fermo e uguale al padre.

Massimo Recalcati ha anche sfatato alcuni miti retorici del nostro tempo di iperattività e agonismo perpetuo che non lascia spazio al fallimento. Accanto all’eccitazione maniacale mette una seconda figura che sembrerebbe rovesciare il principio di prestazione ma ne è omologa: il mito retorico del dialogo, della comprensione o dell’empatia, enfatizzati dalla pedagogia e molto di moda vorrebbero l’integrazione e l’assimilazione, la totale immedesimazione con l’altro come modo per risolvere l’asprezza del conflitto. Ma non si dà politica dell’integrazione degna di questo nome tra generazioni, tra uomo e donna, tra genitori e figli, in ogni gruppo o istituzione che non implichi il riconoscimento di una differenza, di qualcosa di incondivisibile che riguarda ogni rapporto.

Come ci ha fatto comprendere Lacan, solo il riconoscimento del fallimento della possibilità di comprendere totalmente il segreto dell’altro può far funzionare ogni rapporto: «Amo davvero mio figlio non perché vorrei che lui diventi come vorrei ma lo amo nel suo segreto e nella sua differenza».