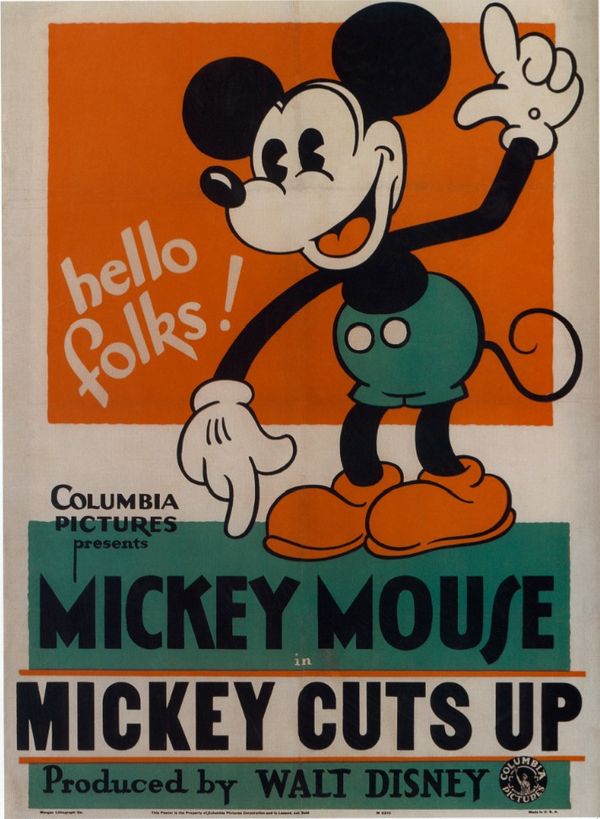

Nell’ufficio dell’agenzia pubblicitaria dei fratelli Roy e Walt Disney, a Kansas City, i topi erano di casa. Uno si permetteva addirittura di arrampicarsi sulla scrivania di Walt, che l’aveva preso in simpatia, come una sorta di mascotte. Sarebbe diventato il suo portafortuna, ispirandogli un personaggio destinato a un successo mondiale straordinario. Dall’incontro fra quel roditore, solitamente sgradito, e Disney, che sperimentava l’animazione cinematografica, doveva nascere proprio Mickey Mouse. Fu poi Ub Iwerks, disegnatore di grande talento e intuito, a crearne la fisionomia definitiva: «Corpo a pera, gambe sottili, testa importante, grandi orecchie, naso all’insù, calzoncini rossi, guanti bianchi, scarpe gialle». Diversamente dalle figure fisse sulle pagine, che fino ad allora avevano illustrato le favole, adesso si tratta di un personaggio in grado di muoversi, come vuole una promettente forma di spettacolo che si chiama «sound cartoon», disegni animati sonori. E, appunto, nell’accoppiata azione-suono, Disney trova ciò che gli serve per dare pienamente vita ai suoi cortometraggi. Dopo due tentativi muti, mai presentati in pubblico, ecco che, il 18 novembre 1928, sullo schermo del Colony Theatre di Broadway si proietta Steamboat Willie: dura sei minuti e racconta le avventure di Mickey Mouse sfruttando le opportunità della sincronizzazione.

È una primizia che, se testimonia il progresso tecnologico, soprattutto consacra la popolarità, anzi il fenomeno di Topolino. Con lui si è aperto un filone cinematografico e poi editoriale, incentrato sul capostipite degli animali antropomorfi: parlano, si comportano, pensano come gli umani. Ne sono, insomma, uno specchio e una caricatura. Rispetto ad altri loro celebri precursori, tipo il lupo di Cappuccetto Rosso, non si rivolgono soltanto ai bambini, con intenti educativi.

Topolino, invece, diverte gli adulti, e, addirittura, attraverso le sue prerogative, le sue scelte, i suoi tic si presta a continui riferimenti con il nostro vissuto. Il fatto di essere nato e cresciuto negli USA, attraverso la fantasia e l’intraprendenza tipica degli immigrati (i Disney erano di origine irlandese) ha lasciato un’impronta ben visibile in Mickey Mouse. Rappresenta il «self-mademan» benpensante, arrivista, conformista, il prototipo dell’americano medio, per non dire mediocre, che comunque, ce la farà.

Con simili connotati e propositi, non poteva piacere a tutti. Anche il fortunatissimo Topolino, a suo modo, ha avuto la vita difficile. Innanzi tutto, per motivi politici, ciò che va tutto a suo favore. Nell’Europa degli anni 30, questo tipico prodotto yankee dovette fare i conti con le censure dei regimi dittatoriali, di destra e di sinistra, allora al potere. Fu vietato in URSS e nei paesi satelliti. Per vie traverse, i fumetti di Mickey Mouse riuscivano, però, a superare la cortina di ferro, ispirando artisti locali. In Cecoslovacchia, nel 1954, il vignettista Zdenek Miler inventò Krtek, una piccola talpa allusivamente irriverente nei confronti del potere.

Nell’Italia fascista, Topolino avrebbe goduto, a quanto pare, le personali simpatie di Mussolini, tanto che la casa editrice Nerbini e poi la Mondadori, in un primo tempo, poterono pubblicare il settimanale intestato al popolare eroe disneyano. Finché il regime decise di italianizzarlo. Topolino diventa Tuffolino, e con questo nome finisce nel dimenticatoio. Nella Germania nazista, ufficialmente Mickey Mouse fu messo al bando quale esempio di «un degenerato idiota danzante». Ma stando alle recenti rivelazioni del filosofo Hans Ulrich Gumbrecht, Hitler aveva «una bizzarra predilezione» per Biancaneve, nella versione Disney.

Nel dopoguerra, cadute le dittature e, infine, crollato il muro di Berlino, Topolino trova nuovi avversari negli ambienti dell’intellighènzia progressista e antiamericana. Sembra proprio incarnare il detestabile piccolo borghese, egoista, rispettoso delle regole, fedele alla moglie Minnie, e irremissibile giustizialista con il nemico di sempre, Pietro Gambadilegno, farabutto per eccellenza. Anche negli USA, l’ondata revisionista non risparmia Mickey Mouse, simbolo di un ingannevole perbenismo e, con lui, nel mirino delle critiche e dei sospetti c’è ovviamente Disney. «Altro che affabile sorriso, è la smorfia di un razzista, misogino, fanatico»: così lo definisce Peter Stephan Jungk, autore nel 1993 della commedia The Perfect American, musicata da Philip Glass. Un titolo ironico per denunciare le ambiguità ideologiche e morali che accompagnano le scalate al successo.

E, nella carriera dell’inventore di Topolino, l’aspetto tecnologico e commerciale ha, più volte, avuto il sopravvento sullo slancio creativo e innovativo. L’apertura del primo «Disneyland», nel 1955 a Los Angeles, fu vista come una pericolosa sbandata verso il «kitsch». L’antropologo Marc Augé doveva varare, in proposito, la storica definizione di «non luogo». Insomma, una fama e un potere d’attrazione sembrano avviate al declino. Ma le cose non andarono così. Mentre nei confronti di Disney, i biografi si contraddicono, e lo danno per fascista o rooseveltiano, per tirchio o generoso, nei confronti delle sue creature, Topolino in testa, un pubblico, sempre più allargato, non ha dubbi.

Fatto sta che, adesso, in occasione del suo novantesimo compleanno, quest’icona ha ottenuto testimonianze di simpatia, di gratitudine, di rivalutazione ad ampio raggio, se non unanimi. Non si tratta di ricordare una figura che appartiene al passato. Si festeggia, invece, uno che è sempre con noi, in piena forma. La rievocazione ci sta riservando sorprese. In Italia si scopre che Cesare Pavese l’aveva apprezzato come traduttore dall’inglese delle strisce disneyane, e fra gli estimatori di Mickey Mouse , figurano Gianni Rodari, Federico Fellini, Umberto Eco. Per non parlare, poi, dei veri e propri specialisti del ramo, com’è stato Oreste del Buono, e com’è, adesso, Giulio Giorello, docente di filosofia della scienza alla Statale di Milano. Dai suoi studi, condotti con la passione di un culto, emerge un Topolino multiforme: «Nostalgico del passato e proteso verso il futuro, ribelle e conservatore».

Come dire, un tipo che ci assomiglia, più che mai, in questo momento di confusione. Insomma, una volta ancora, la fantasia viene in soccorso alla realtà. Mickey Mouse, Minnie, Pluto, Pippo, Orazio, Clarabella e gli altri abitanti di Topolinia animano una nuova mitologia, necessaria al nostro bisogno di compagnia e di evasione.