La prima a parlarmene è una studentessa di filosofia a Friburgo. I capelli raccolti sulla sommità del capo, lo sguardo incorniciato nel castello degli occhiali: «James Baldwin», mi risponde, quando le chiedo chi, per lei, sia stato l’autore più determinante.

A questa immagine, dopo la recente lettura dell’antologia di saggi Questo mondo non è più bianco proposta ora da Bompiani, se ne sovrappone un’altra, risalente ad alcuni anni fa: mi trovavo per la prima volta negli Stati Uniti e, in un’occasione, ebbi modo di confrontarmi con una giovane del Mississippi. Durante la conversazione, con tutta la mia ingenuità le chiesi cosa rimanesse, allo stato attuale, del Ku Klux Klan.

Ricordo che utilizzai un’espressione del tipo: «Ci sono ancora tracce dell’organizzazione?». La ragazza, allora, mi squadrò con aria stupefatta: «Tracce?», rispose, «Il KKK esiste ed è sempre attivo». «Cioè? Che significa?», replicai. «Beh, che ogni tanto, quando vogliono, vanno ad ammazzare qualche negro».

Chi, come me, è cresciuto negli opulenti e narcotizzanti anni 80 europei, è stato forse abituato a pensare alla Storia, a una certa Storia, come a qualcosa di lontano e, di conseguenza, di rassicurante: le reclute delle SS germaniche somigliavano più agli spietati antagonisti di Harrison Ford in Indiana Jones e l’ultima crociata che al proprio vicino di casa, così come gli incappucciati che, da metà ’800, linciano e perseguitano la popolazione afroamericana (e non solo) avevano più le fattezze di un «cattivo» di Zagor o Tex Willer che non quelle di un vero essere umano.

E pure se i segnali della realtà – il nostro tempo e quanto ci circonda lo confermano – vengono presto a contraddire la «speranzosa superficialità» con cui si è soliti affrontare la visione del presente e del futuro, spesso né la cultura, né l’intelligenza, né la coscienza sembrano essere sufficienti a renderci consapevoli del fatto che la «normalità» (o la banalità, per dirla con Hanna Arendt) dell’uomo che ha commesso delitti oggi unanimemente condannati è simile alla nostra.

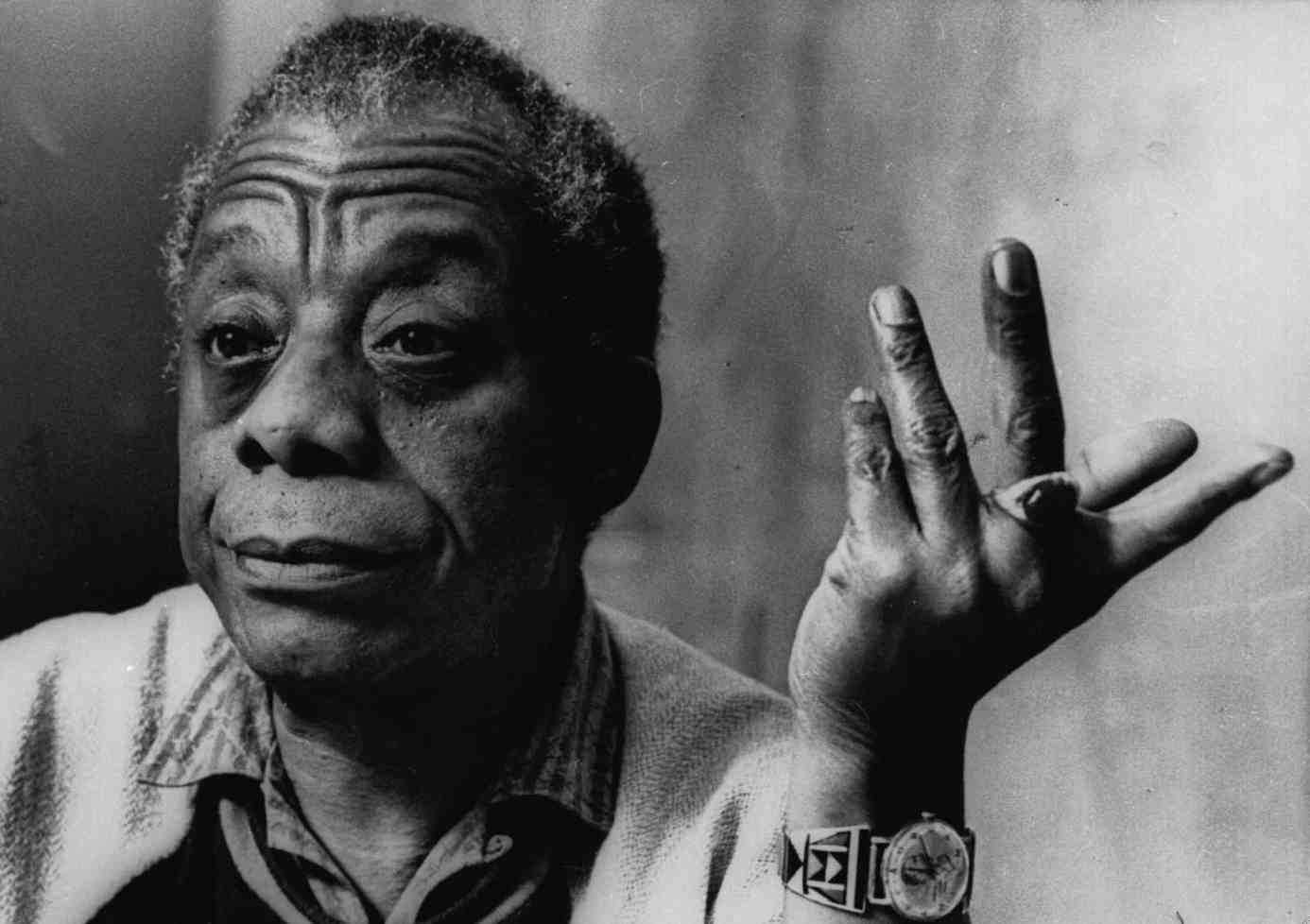

Ciò detto, leggere o rileggere James Baldwin (New York, 1924 – Saint-Paul-de-Vence, 1987) significa, anche, affrontare tutto questo; e non è un caso che il film-documentario a lui dedicato da Raoul Peck e interpretato dalla voce di Samuel L. Jackson abbia riscosso, oggi, tanto interesse riportando l’attenzione su un autore che ha molto da spartire con le drammatiche problematiche di questi anni.

Figlio di un predicatore, nato e cresciuto ad Harlem in una numerosa e più che umile famiglia, romanziere-saggista amico e compagno di lotta di personalità quali Medgar Evers, Martin Luther King e Malcolm X, James Baldwin, che in una nota autobiografica liquida la sua infanzia «con la sobria osservazione che sicuramente non vorrebbe riviverla», ha trascorso la sua vita fra Stati Uniti, Svizzera e Francia, dove, attraverso la sua opera, ha cercato di sviscerare le dolorose condizioni identitario-sociali dei cittadini americani di colore.

Infatti, il titolo originale della raccolta Questo mondo non è più bianco è, in realtà, Notes of a Native Son, Considerazioni di uno del posto. Scritte da un autore pressoché trentenne, queste riflessioni sulla letteratura di protesta, sulla musica, sul cinema, sull’esistenza e il contesto della cultura nera vogliono essere, in primo luogo, un’indagine attorno alle radici peculiari della società statunitense; perciò Baldwin si presenta come un autoctono, uno del posto, qualcuno che incarna emblematicamente – e perfettamente – le tensioni sottese di una collettività in perenne conflitto con se stessa.

«So che il momento più cruciale del mio sviluppo», scrive, «venne quando fui costretto a riconoscere che ero una specie di figlio bastardo dell’Occidente; quando, seguendo le tracce del mio passato, non mi ritrovai in Europa, ma in Africa». Educato in un mondo in cui tutto – arte, legge, pensiero – è stato istituzionalizzato dalla supremazia bianca, Baldwin si trova a fronteggiare il destino di chi, da un lato, è stato privato delle proprie radici profonde, dall’altro si riconosce in un sistema nel quale risulta essere una specie di intruso.

Da ciò, la necessità di elaborare una strategia per appropriarsi di tanti «secoli bianchi» e di scegliere il proprio posto in uno schema di cui si è parte: «Io sono ciò che il tempo, le circostanze, la Storia hanno fatto di me, senza dubbio, ma sono anche assai più di questo. Lo siamo tutti».

E dopo aver affrontato, in queste pagine, oltre che la critica e la meditazione culturale, i ricordi di un padre col quale, in fondo, è come se non avesse scambiato parola e quelli delle proprie disavventure di esule parigino, col brano conclusivo Uno straniero in paese è in un villaggio in cui mai un nero ha messo piede, nella nostra Svizzera di allora, che Baldwin chiude le sue Notes of a Native Son.

Qui scopre l’«abisso» che separa le strade della sua città natale da quelle in cui, anche se senza scortesia, paesani sospettosi e increduli lo osservano come un inumano «prodigio vivente»: nello sperduto borgo a tre ore da Losanna le grida dei bambini al suo passaggio manifestano, soprattutto, stupore; lungo i marciapiedi di New York le voci infantili che là lo chiamavano Nigger! esprimevano il conflitto sul quale è stata edificata l’identità patologica di una nazione incapace di fare i conti col peso della propria esperienza.