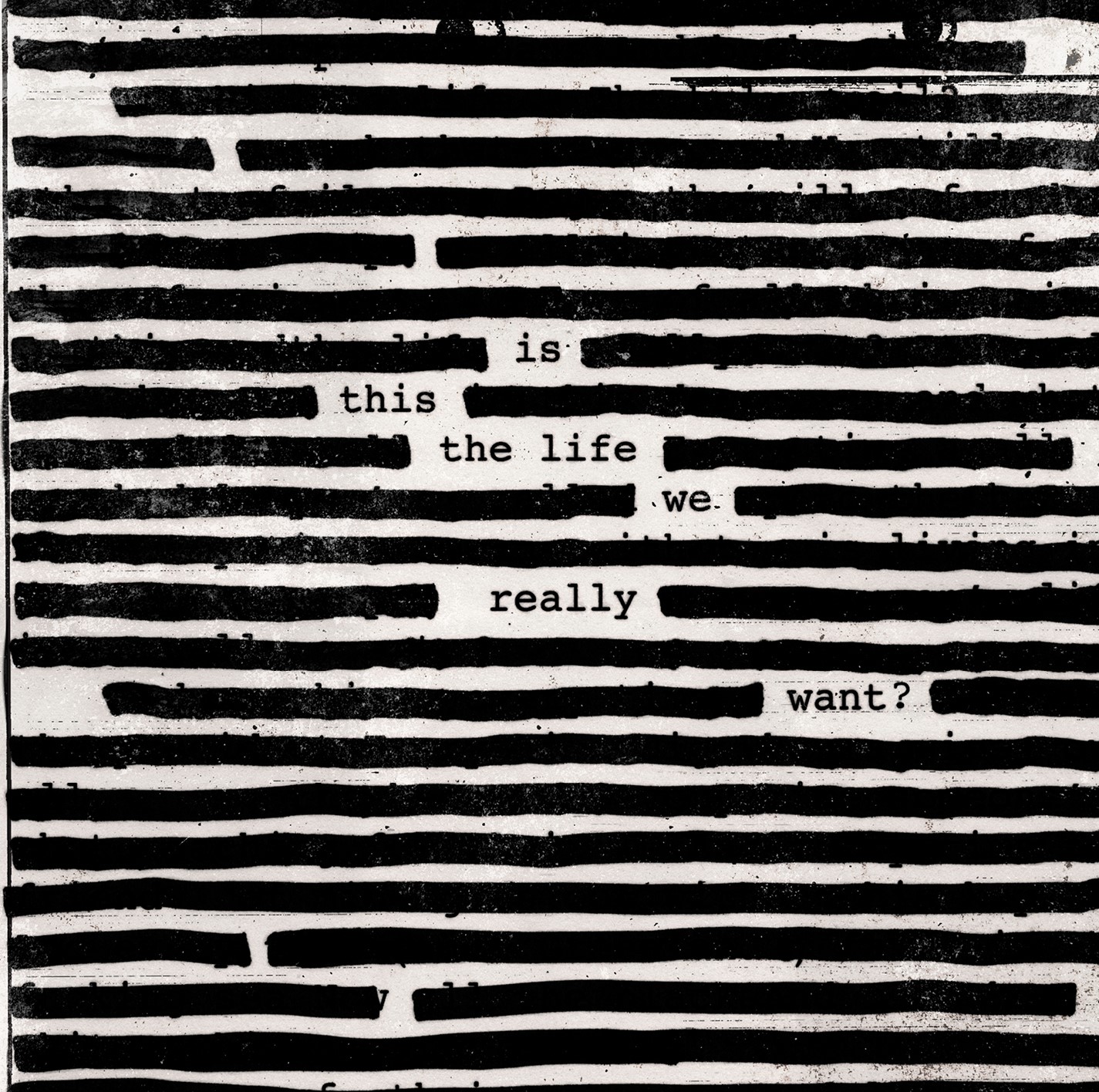

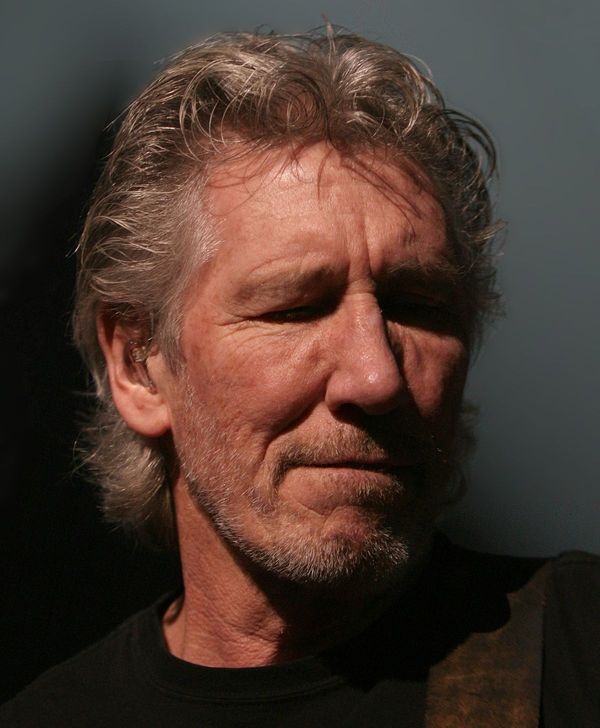

Non c’è bisogno di essere degli esperti per rendersi conto di quali e quante aspettative possano, oggigiorno, circondare qualsiasi ritorno sulle scene internazionali di un nome dal «pedigree rock» invidiabile quale quello di Roger Waters – l’uomo che, insieme a David Gilmour, ha costituito per circa vent’anni la mente creativa degli indimenticabili Pink Floyd, per poi dedicarsi a una carriera solista in verità ben poco prolifica. Ecco quindi che l’uscita di questo nuovo e attesissimo Is This the Life We Really Want?, giunto dopo ben dodici anni di silenzio discografico da parte di Roger, ha scatenato ampi dibattiti, anche a causa del carattere «politicamente rilevante» di gran parte dei brani. D’altra parte, un artista con la coscienza sociale viva e vibrante di Waters non avrebbe mai potuto – specialmente in tempi oscuri e contraddittori come quelli attuali – pubblicare un disco che non costituisse, in qualche misura, una personale dichiarazione d’intenti; anche se in realtà, proprio come in passato, la protesta espressa da Roger nelle canzoni di Is This the Life We Really Want? rappresenta un atto di rivolta essenzialmente intimo e personale – una sorta di «rivoluzione interiore», espressa attraverso le liriche e le atmosfere di volta in volta inquietanti e amare del CD, e, forse per questo, perfino più significativa.

Ciò che però davvero colpisce chiunque abbia familiarità con l’opera di Waters e dei Pink Floyd è la continuità stilistica del lavoro, evidente fin dal primo brano di lancio, non a caso intitolato Déjà Vu – una ballata tesa e angosciante che ricalca da vicino più di una traccia del memorabile The Final Cut (1983), ultimo album inciso da Roger con i Pink Floyd prima della rancorosa separazione. All’epoca, gli altri membri del gruppo erano esasperati dall’invadenza creativa del collega, il quale, mai ripresosi dal trauma della morte in guerra del padre – già tema principale del precedente The Wall – arrivò a «monopolizzare» la composizione di The Final Cut, facendone (oltre che un capolavoro) il capitolo conclusivo del suo personale contenzioso contro l’apparato bellico e la manipolazione delle masse; e a distanza di oltre trent’anni, Waters sembra più che mai legato alle suggestioni di allora, dal momento che questo CD ce lo mostra come totalmente dedito alle stesse atmosfere e contaminazioni stilistiche dei tempi di gloria. Così, se Déjà Vu potrebbe essere un outtake di The Final Cut, altri brani dell’album ricalcano fedelmente il sound di dischi storici dei Pink Floyd (si veda Smell the Roses, incrocio tra le sonorità di The Dark Side of the Moon e quelle di Animals).

Purtroppo, però, ciò non riesce a offuscare la sottile, inevitabile pedanteria alla quale Roger non è mai stato del tutto estraneo: infatti, nonostante le lodevoli intenzioni di denuncia sociale che animano brani come la title track Is This the Life We Really Want?, i testi rischiano di apparire a tratti un po’ troppo enfatici e ingenui, quasi come i pensieri «in bianco e nero» di uno studente politicamente impegnato, a cui tuttavia manchino gli strumenti culturali e l’esperienza per interpretare davvero la realtà politica ed economica mondiale. La questione, fortunatamente, cambia con un pezzo ossessivo e crudele quale Picture That, in cui Waters abbandona i toni vagamente da sermone per scattare una brutale istantanea della realtà che ci circonda e che in molti, troppo presi dalla propria piccola dimensione borghese, fingono di non scorgere: «Seguimi fino a un punto lungo il fiume / sono stato venduto per i miei reni, per il mio fegato (…) Non si è mai troppo avidi».

La stessa potenza priva di compromesso e autocompiacimento si ritrova anche in un lento suggestivo «à la Bowie» come The Last Refugee (stilisticamente più innovativo del resto della tracklist), e, soprattutto, nel trittico di brani che, legati tra loro nella miglior tradizione dei rock album anni 60, chiudono in modo magistrale il disco, indicando infine all’ascoltatore, in modo diretto e dolorosamente semplice, quale sia per Roger il punto centrale del discorso – ovvero, la forza dei sentimenti più nobili insiti nell’essere umano, in grado di redimere, tramite l’affetto e l’empatia, anche i peggiori orrori. Forse proprio per questo, gli accenti nettamente romantici di Wait For Her risplendono di innegabile magia, favorita dai versi del poeta palestinese Mahmoud Darwish, a cui le liriche si ispirano; mentre il gran finale, le ballate Oceans Apart e Part of Me Died, costituiscono il punto d’arrivo di quest’idea: «Quella parte che è invidiosa, spietata e subdola / avida, maliziosa, globalizzata, colonialista (…) Quando ti ho incontrato, quella parte di me è morta».

E chi scrive non riesce a reprimere una sensazione di grato sollievo davanti alla dimostrazione di come un vecchio leone quale Waters, responsabile di alcune tra le sensazioni più forti che la musica rock ci abbia donato, rimanga in grado di emozionare con concetti tanto semplici, eppure ancora efficaci.