In quale casella mentale collocare la val Bedretto, qual è la sua identità? Forse è solo un ramo ricurvo della Leventina, il suo intestino cieco (almeno d’inverno); una scapola staccatasi dallo scheletro cantonale, fredda, inospitale, minacciosa, sospesa tra l’idillio e l’angoscia.

Elia Spizzi, nel volume che dedica alla sua valle, descrive, elenca, mette in fila date, nomi, attività, organizzazione interna. Sono semplici appunti, non una ricostruzione storica organica. Ma anche questo modo di raccontare è specchio di una provvisorietà che contraddistingue la valle fin dai primi insediamenti. Infatti non c’è periodo in cui la (scarsa) popolazione residente non si ponga la domanda esistenziale fondamentale: restare o partire? Affrontare a muso duro il lungo inverno oppure sloggiare per cercare una sistemazione altrove? La val Bedretto è stata a lungo considerata dai vicini leventinesi come una loro colonia. Pascoli e alpeggi erano sfruttati intensamente dagli alpigiani delle vicinanze di Faido, Chiggiogna, Giornico; le loro mandrie arrivavano d’estate, felici di poter brucare un’erbetta fresca e saporosa, che spuntava fino alle soglie dei ghiacciai. Da quest’ampia riserva prativa uscivano prodotti caseari che poi prendevano la via dei mercati cittadini. Agli autoctoni rimaneva in tasca ben poco.

L’autore si sofferma poi sui transiti, soprattutto verso la val Formazza attraverso il passo San Giacomo; sulle visite pastorali dei cardinali Borromeo (Carlo e Federico) in epoca moderna; sul fenomeno migratorio che vide i bedrettesi spingersi in Francia e colà sbucciare, rigirare e vendere caldarroste: «marchands de marrons» a Épinal, Troyes, Chaumont, un’attività svolta nei mesi invernali nelle piazze di una ventina di città transalpine.

Buona parte del libro – e non poteva essere diversamente, data la morfologia del territorio – Spizzi la dedica al ricorrente incubo delle valanghe: evento atteso, temuto, dalle conseguenze imprevedibili. Una di queste masse di neve, tronchi spezzati e detriti fece nel 1863 trenta vittime, portandosi via case e stalle. Colpa della montagna, solcata da ripidi canaloni, ma colpa anche del disboscamento scriteriato che in quegli anni aveva denudato le pendici, privandole delle barriere naturali formate da larici e abeti.

Si dice che la val Bedretto conosca solo due stagioni: un inverno breve e un inverno lungo. Pochi mesi verdi presto sostituiti da un interminabile rosario di mesi bianchi. Protagonista la neve, in tutte le sue fogge e manifestazioni, soffice o bagnata ma sempre smisurata: «di ora in ora, di giorno in giorno, la neve cresce, sono cristalli senza peso che si fondono e si alzano verso il davanzale delle finestre più basse. Il cumulo si alza come una siepe, una muraglia, oscura le cucine». Giovanni Orelli l’aveva vista di persona in gioventù quella neve che fiocco dopo fiocco diventava parete, torre, piramide soffocante. Metri, non centimetri. Curioso il campanile di Villa, eretto a difesa dal paese con una pianta pentagonale a mo’ di rompighiaccio. Il naturalista Luigi Lavizzari così lo descrisse nel 1926 in un capitolo delle sue Escursioni: «Il campanile è costrutto in particolar modo, di cinque lati in luogo di quattro e con un angolo acuto prolungato verso il fianco del monte, atto a rompere l’impeto delle valanghe che ivi sogliono precipitare con furore. Le croci di ferro poste nel cimitero per onorare le ceneri dei trapassati, vengono ogni anno in tempo ritirate dalle famiglie, attesoché le valanghe sogliono trasportarle e disperderle lungo la valle».

Guai per tutti, per i vivi e pure per i morti. Eppure questo alto corridoio alpino non è mai stato completamente abbandonato, nemmeno nei momenti più bui. Segno che quella terra, quei boschi e quei pascoli destano emozioni profonde, inestirpabili. Vallata dolce e aspra, ricca di seduzioni e di repentine sventure. Uno spettacolo di «wilderness» in cui la natura non si è ancora del tutto arresa alla sferragliante civiltà moderna.

Bibliografia

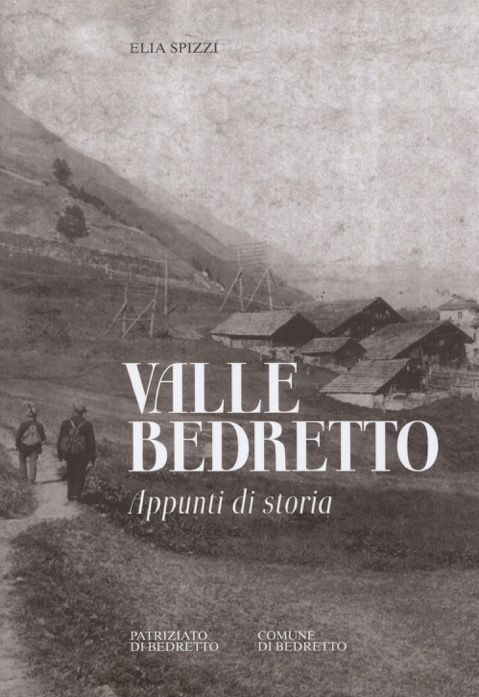

Elia Spizzi, Valle Bedretto. Appunti di storia, Patriziato e comune di Bedretto, Dadò editore, Locarno, 2017. Con contributi di Fabrizio Viscontini, Andrea Gigon, Floriano Beffa.