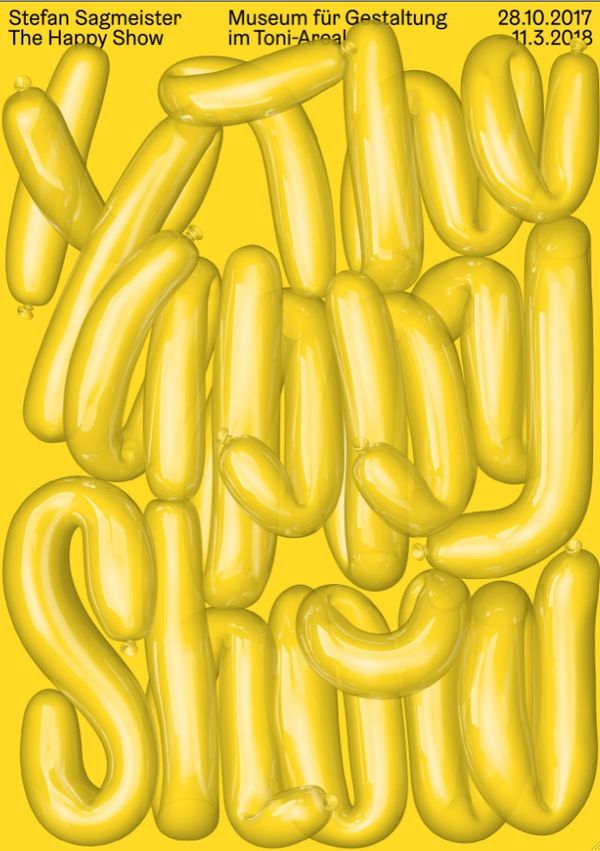

Subito un avvertimento, o meglio un’avvertenza per l’uso: visitare questa mostra non vi libererà dalle vostre angosce, dai vostri pensieri bui, né renderà più affidabili i vostri colleghi o meno ingrati i vostri figli, insomma non vi renderà più felici. Meglio ridimensionare subito le aspettative di chi si accinge a visitare speranzoso The Happy Show, l’esposizione allestita fino all’11 marzo al Museum für Gestaltung di Zurigo e ideata dal designer e grafico austriaco Stefan Sagmeister.

Figlio di una coppia di commercianti, da anni Sagmeister risiede a New York dove è diventato famoso per i progetti grafici per le copertine di dischi di gruppi e cantanti noti e meno noti, da Lou Reed, a David Byrne, ai Rolling Stones, per i quali ha firmato la cover di Bridges to Babylon. Tutto bene, finché un giorno si accorge che anche il puro stile formale è vuoto, che la routine del pubblicitario è promuovere servizi e prodotti, decide che è più utile inventare contenuti, che il design può parlare al pubblico in modo diverso. Una rivelazione che, si scopre in una sequenza del film The Happy Show, lo coglie in un corso di meditazione alle prese con i dolori di schiena per le lunghe sedute a gambe incrociate e l’esperienza del vuoto mentale; alla fine un Sagmeister pacato si confessa all’obiettivo: «è ora di dedicare la mia vita ad altro».

La sua personale ricerca della felicità diventa allora il pretesto e l’ossatura di un film e di un’esposizione che riunisce installazioni, video, opere grafiche e testi che si aprono come le pagine di un diario personale in cui i visitatori entrano e giocano insieme a Sagmeister. Convinto di abitare nel migliore dei mondi possibili, l’epoca in cui l’uomo per la prima volta ha il suo destino in mano, nonostante il Ventesimo secolo abbia spalancato l’abisso sul male assoluto con due guerre mondiali e l’Olocausto. «Now is better» ci suggerisce un video fra zollette di zucchero e tazzine di caffè: noi uomini siamo tutti alla ricerca della felicità, ci ricorda una citazione di Blaise Pascal; e forse mai come oggi sembriamo condannati a essere felici, a cercare il benessere a tutti i costi, a bandire ogni malinconia dalle nostre vite, passando da una happy hour all’altra.

Dalla filosofia si passa subito alla psicologia del Ventesimo secolo che tutto misura con grafici e tabelle, persino la felicità: secondo Abraham Maslow e il suo modello piramidale potremo essere felici solo quando soddisferemo il bisogno di realizzazione personale (e quanto calza alle nostre società occidentali iperindividualiste), di (auto)stima, di appartenenza, di sicurezza e infine altre esigenze fisiologiche quali il sonno, il sesso e il cibo. Ecco uno schema che sembra semplice e infallibile.

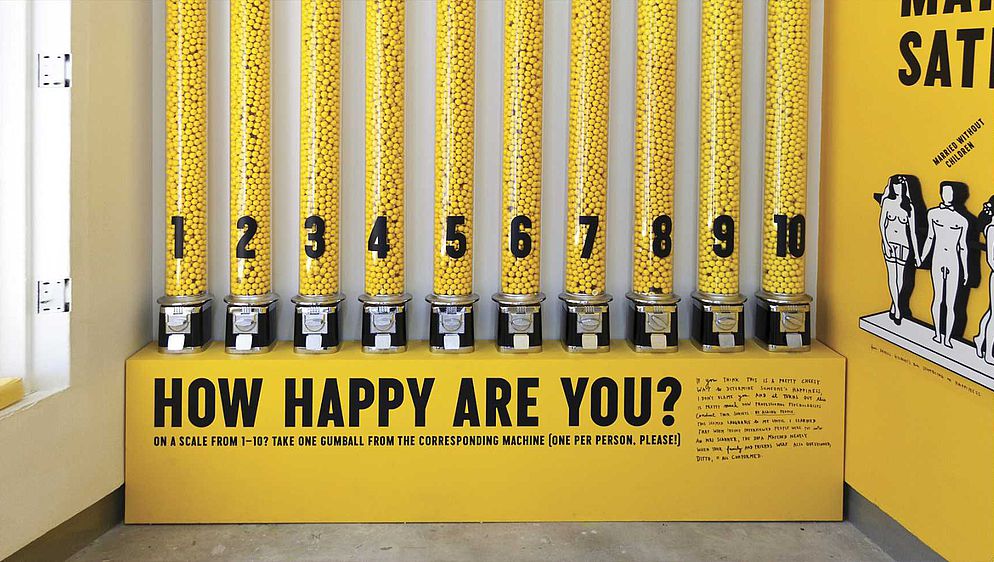

Ma forse felici lo siamo già – per saperlo, non ci crederete– ma gli psicologi lo chiedono semplicemente ai diretti interessati; tradotto in versione Sagmeister, il metodo si trasforma in un distributore di gomme da masticare, con contenitori numerati da 1 a 10, a disposizione dei visitatori. I grafici e le statistiche continuano: felicità e amore, felicità e matrimonio, la composizione della felicità che per metà è genetica e per metà è il risultato di ciò che posso fare (una curiosità: andare a messa è fra le prime attività in classifica), ma anche di ciò che sono e di come e dove vivo: a proposito, si chiede il designer austriaco, sarà vero che i finlandesi sono più felici dei brasiliani? Esiste una geografia della felicità? Forse. Ma la felicità ha molto più a che fare con l’essere amati e con la capacità di amare gli altri. Non c’entrano i soldi, inutile lamentarsi, meglio agire o dimenticare: questo il messaggio che in formato manifesto Sagmeister ha appeso nel centro di Lisbona, per vedere l’effetto che faceva. Siate più flessibili, fate il primo passo, portate a termine i vostri progetti: sono i messaggi che arrivano forte e chiaro fra un’installazione e l’altra, fra un video che lo vede rimbalzare in una enorme bolla. L’ironia è d’obbligo: ecco il ritratto di una donna anziana, un corpo avvizzito. «Non si può piacere a tutti», recita la didascalia. Ricordiamocelo, quando usciremo da questa specie di percorso fra il sensoriale e il filosofico, fra l’interattivo e il visuale, dove Sagmeister ci accompagna con pensieri e azioni, convinto che «tutto ciò che farò, un giorno o l’altro mi sarà restituito». Si semina ciò che si raccoglie, insomma, ma su questo il designer non può mettere un copyright, alla dottrina del kharma ci aveva già pensato l’antica filosofia indiana.