È noto che i Greci, pur politicamente frazionati in una miriade di città stato e profondamente divisi dal particolarismo civico, sentivano di appartenere alla comune stirpe degli Hellenes e contrapponevano questo nome etnico alla nozione di barbaroi, con cui indicavano tutti gli altri popoli con cui venivano in contatto. In origine barbaroi, voce onomatopeica, indicava semplicemente i parlanti una lingua diversa dal greco, che perciò all’orecchio ellenico davano l’impressione di balbettare (fare bar-bar). Col tempo tuttavia a questa nozione si sommò quella di portatori di una civiltà diversa e inferiore a quella greca. L’esperienza delle guerre persiane, che coinvolse buona parte del mondo greco, radicalizzò l’antinomia Hellenes/barbaroi nel senso di una contrapposizione tra dispotismo asiatico e libertà greca.

Barbaroi furono inizialmente per i Greci anche i Romani. Se ne lamenta Catone il Censore (234-149 a.C.) in un passo che trasuda di risentimento e di diffidenza verso il popolo ellenico, definito «una razza perfida e incorreggibile»: «pure noi sono soliti chiamare barbari, e più sconciamente degli altri ci insudiciano con l’appellativo di Opici [cioè Osci, popolazione indigena dell’Italia meridionale]» (Catone, Praecepta ad Marcum filium, fr. 1 Jordan). Con la progressiva conquista romana della Grecia e dell’Oriente mediterraneo e il conseguente intensificarsi dei contatti anche culturali prevarrà tuttavia il filellenismo, ossia un atteggiamento di apertura e ammirazione nei confronti della civiltà greca, che trova compiuta espressione nel famoso riconoscimento di Orazio: «la Grecia conquistata conquistò il rozzo vincitore e introdusse le arti nel Lazio contadino» (Epistole, II 1, 156-157).

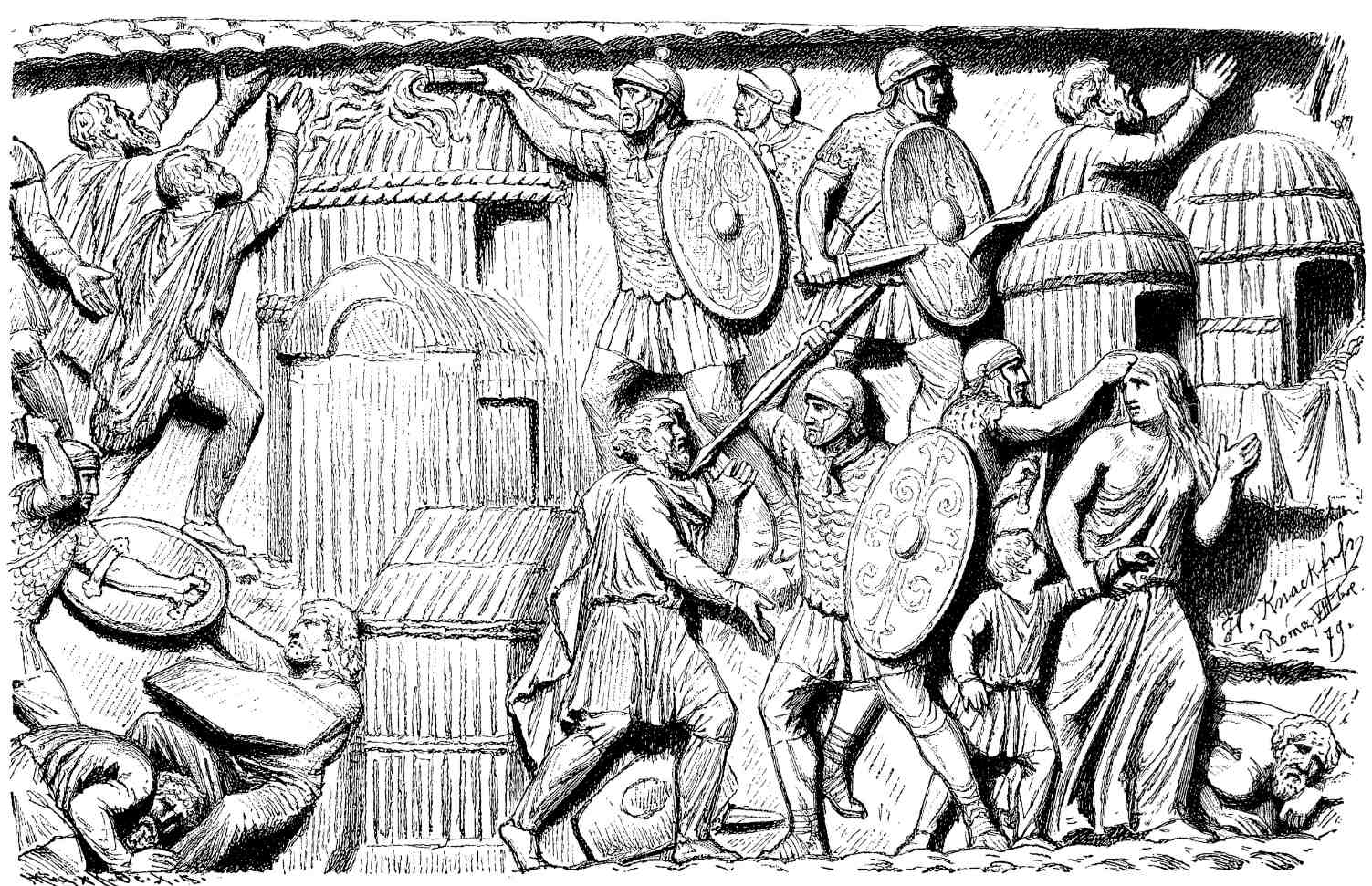

Si giunge così – con l’unificazione politica del Mediterraneo e con l’osmosi culturale – alla formazione di un impero bilingue greco-romano, che il geografo Strabone, vissuto in età augustea, considera un’isola di civiltà attorniata da barbari. Gli abitanti di quest’«isola» si considerano i depositari esclusivi dei valori dell’humanitas (o della greca philanthropia), un atteggiamento tendenzialmente amichevole nei confronti di tutti gli uomini in considerazione della fondamentale unità del genere umano. Ma questo atteggiamento non ha mai comportato una particolare mitezza nelle operazioni di conquista territoriale (il De bello Gallico di Cesare o la colonna di Marco Aurelio a Roma sono solo due dei tanti documenti che illustrano con dovizia imponenti massacri di barbari), né alcuna proposta di abolizione della schiavitù, considerata un fatto naturale (oltre che profittevole per l’economia): semmai, si raccomanda – come fa Seneca nella famosa Epistola 47 a Lucilio – di trattare gli schiavi con umanità (anche nell’interesse del padrone!).

Ma come si comportavano i depositari dell’humanitas, greci e romani, nei confronti dello straniero non massacrato o non schiavizzato? In altre parole, come si ponevano di fronte al problema dell’estensione della cittadinanza? Un cliché storiografico diffuso contrappone avarizia greca e generosità romana come due diverse risposte al problema dell’allargamento della cittadinanza. La diversità dell’approccio ha probabilmente le proprie radici nella diversa storia dei due popoli: nelle póleis greche la cittadinanza si costituì prevalentemente sulla base dell’isogonia, cioè dell’uguaglianza della stirpe; Roma invece si formò, probabilmente fin dalle origini, con la giustapposizione, sullo stesso territorio urbano, di due etnie diverse (patrizi e plebei). Di qui il carattere di «città aperta», sempre disposta ad accogliere e assimilare elementi esterni e a elevarli alle massime cariche. Si tratta di un argomento che attraversa tutta la storia di Roma, dal discorso di candidatura al trono dell’etrusco Lucumone, il futuro re Tarquinio (Livio, I, 35) a quello pronunciato dal tribuno delle plebe Gaio Canuleio (445 a.C.) a sostegno del proprio disegno di legge che apriva il consolato ai plebei (IV 3, 10-13), fino a quello tenuto nel 48 d.C. davanti al senato dall’imperatore Claudio a sostegno dell’eleggibilità alle cariche pubbliche dei maggiorenti della Gallia Comata.

Nel suo discorso l’imperatore, appartenente lui stesso a una stirpe – la gens Claudia – di remota origine sabina, indicò l’apertura di Roma verso l’altro come il fondamento della sua costante crescita, e sottolineò che la decadenza della Grecia era stata accelerata dalla miope avarizia con cui le póleis concedevano il diritto di cittadinanza e dalla conseguente incapacità di assimilare i vinti: «Agli Spartani e agli Ateniesi, pur così potenti nelle armi, che altro cagionò rovina se non il respingere i vinti come stranieri? Ma il nostro padre Romolo ebbe tale saggezza da trattare, in un sol giorno, molti popoli come nemici e poi come cittadini. Degli stranieri furono nostri re; dai nostri antichi, non dai moderni, come molti falsamente credono, furono affidate le magistrature ai figli degli affrancati» (Tacito, Annales XI 24, trad. di A. Resta Barrile, Zanichelli, Bologna 1986).

A questo atteggiamento di apertura aveva guardato con ammirazione anche il re Filippo V di Macedonia, che in una lettera del 214 a.C. agli abitanti della città greca di Larissa cercò di convincerli a concedere la cittadinanza ai meteci (cioè agli stranieri residenti), argomentando (pur con qualche imprecisione) che i Romani la concedevano perfino agli schiavi: «Una volta che li hanno liberati, li accolgono nella cittadinanza e li fanno partecipi delle magistrature; in tal modo […] hanno ingrandito la loro patria» (Sylloge Inscriptionum Graecarum 543).

Filippo non riuscì a convincere i cittadini di Larissa ad assumere un atteggiamento «romanizzante» in materia di concessione della cittadinanza. Roma invece, con la progressiva conquista e assimilazione dei popoli circostanti e quindi con la trasformazione in capitale di un impero mediterraneo, aveva ormai assunto, ai tempi dell’imperatore Claudio, un carattere marcatamente multietnico. In un’operetta scritta intorno al 42 d.C., essa è descritta da Seneca come una città di immigrati: «Osserva questa folla, cui a stento bastano le case di un’immensa città: la maggior parte di codesta massa è priva della patria. Sono confluiti dai loro municipi e dalle loro colonie, insomma: da tutto il mondo. […] Fa’ chiamare per nome tutti costoro e chiedi a ciascuno di che paese sia: vedrai che la maggior parte, lasciata la propria residenza, si è trasferita in questa città, grandissima certo e bellissima, che tuttavia non è la loro» (Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 6, 2-3).

Cittadinanza multietnica, estensione dei diritti civici e dei diritti politici agli stranieri residenti: problemi di ieri con i quali siamo oggi sempre più confrontati.