«Mia madre voleva che diventassi un violinista, o in alternativa un rabbino», scrive Saul Bellow. A scombinare i piani, la passione per la lettura: «Avevo cominciato a leggere in maniera frenetica fin da piccolo, allontanandomi così dalla religione e dalla mia gente». Università, e ancora letture: «Per riposare gli occhi stanchi giocavo a biliardo e a ping pong, nel club riservato agli studenti maschi».

Vigeva l’apartheid tra i sessi, al club. Non come adesso che le studentesse vanno in giro con un materasso sulle spalle per protestare contro le violenze nel campus, e altri iscritti non vogliono indicare sui documenti se sono maschi o femmine (Asia Kate Dillon, che recita nella serie Billions, vorrebbe agli Emmy una categoria intermedia tra attori e attrici). Intanto scopriamo che non solo gli schermi fanno male agli occhi, anche i libri di carta stancavano.

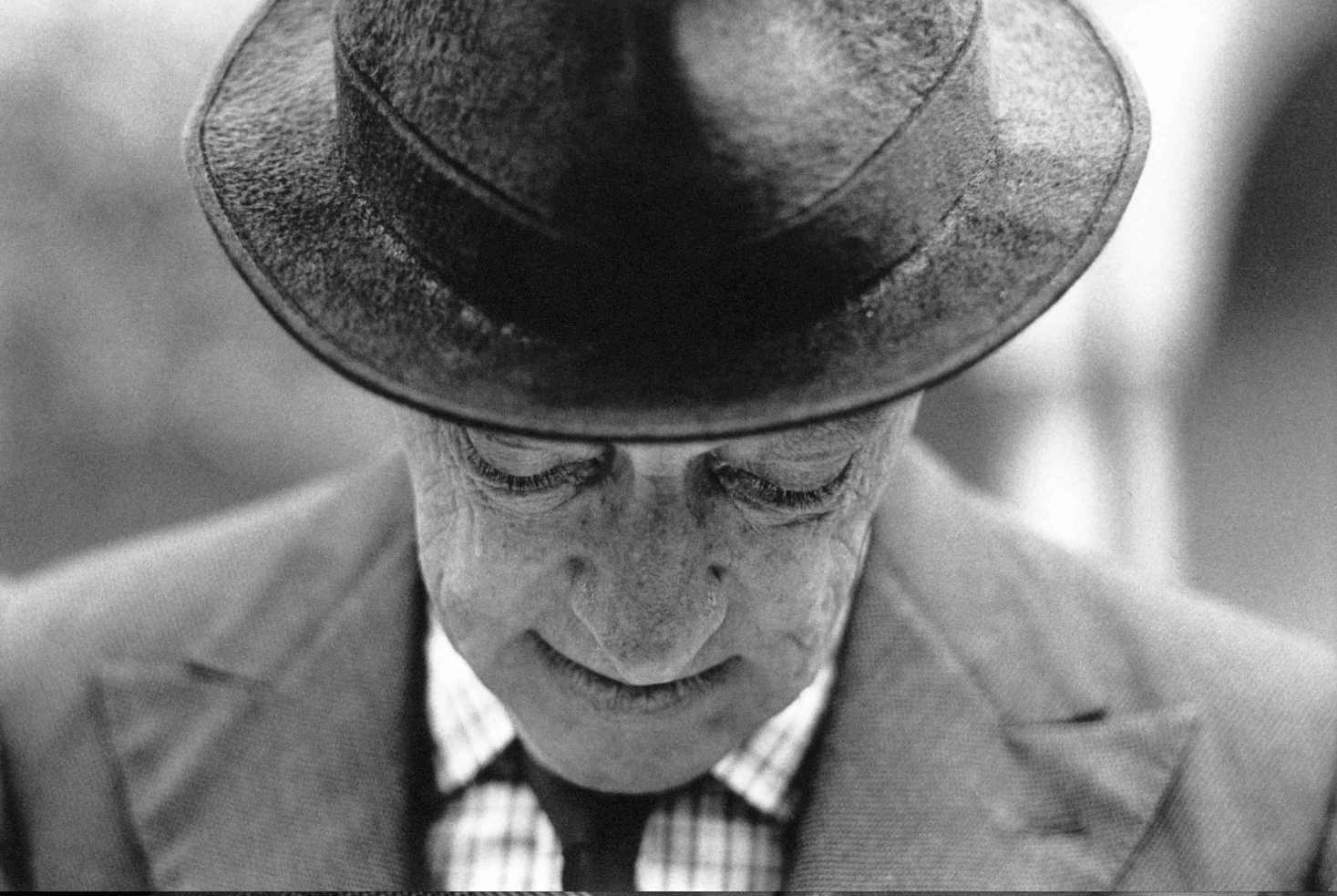

Parola di Saul Bellow medesimo, nei saggi raccolti in Troppe cose a cui pensare, edizioni BigSur (l’arco di tempo va dal 1951 al 2000). Subito notiamo la bravura di chi riesce a passare disinvoltamente dall’autobiografia all’opera. Era nato in Canada con il nome di Solomon Bellows, in una famiglia ebreo-lituana proveniente da San Pietroburgo; a metà degli anni 20 emigrò a Chicago, non del tutto legalmente. «Molti miei romanzi mi sembrano ora, retrospettivamente, commedie sul significato della lettura». E via con l’elenco. Nel romanzo Il re della pioggia, Henderson si aggira tra gli scaffali del palazzo ereditato cercando i libri sottolineati dal padre. Humboldt – modellato sull’amico poeta Delmore Schwartz – in Il dono di Humboldt cita Macbeth (e la trama del romanzo, una rivalità tra due scrittori, ricorda L’informazione di Martin Amis). Augie March scopre i classici in una scatola sotto il letto del suo datore di lavoro, il corrotto Einhorn.

Manca Herzog, il tradito che scrive lettere al mondo? Niente affatto, lo troviamo qui e in altri saggi della raccolta (compilata da Benjamin Taylor, edizione italiana a cura di Luca Briasco). «Una presa in giro degli americani colti» spiega lo scrittore che all’occasione fa prevalere la propria ebraicità, in altri momenti più tormentata. Il romanzo si potrebbe ribattezzare: a cosa serve leggere tanti libri? Poco e niente, quando la moglie ti lascia per un altro uomo. Herzog furioso scrive lettere a tutti gli amici e ai conoscenti, ma anche a Heidegger e a Dio (senza ricavarne gran sollievo, a divertirci siamo noi lettori).

Sappiamo da Saul Bellow anche quando la lettura diventa scrittura. Accade a Parigi, con l’idea di sfruttare un’infanzia che oggi diremo multietnica, ma allora era solo povera, poco educata, difficile. Si lascia alle spalle l’inglese accademico, comincia a scrivere con le inflessioni che aveva sentito nelle strade di Chicago. Pubblica Le avventure di Augie March, il suo primo grande successo (poi arriveranno il Pulitzer e il Nobel). Questa – perlomeno – la versione fornita a Philip Roth, in una serie di conversazioni.

Scrivere significa «coltivare una stramba fedeltà a cose che abbiamo scoperto da ragazzi» (Graham Greene sarebbe d’accordo: è l’infanzia il vero patrimonio di uno scrittore). E qui vuol dire scrivere romanzi, genere che dopo James Joyce era guardato con sospetto. «I seguaci del disordine non amano i romanzi», annota, riconoscendo a ogni narratore degno del nome la voglia di sistemare e capire il mondo.

Non resta in piedi un solo luogo comune, primo fra tutti il consiglio: «bisogna scrivere solo quel che si conosce» (di recente, si è dichiarato contrario anche l’altro premio Nobel Kazuo Ishiguro). La forza di uno scrittore sta nell’immaginazione: l’esperienza va bene quando bisogna assumere un contabile, non in letteratura. Saul Bellow odia anche i lettori che cercano dietro le parole significati reconditi, come se un romanzo fosse una sciarada da risolvere.

Nel 1959 – prima degli strutturalisti anni 70, prima della psicoanalisi che spiega ogni cosa, prima del femminismo, prima delle etnie che cercano il loro spazio e nella Tempesta di Shakespeare sono interessate solo a Calibano, prima della correttezza politica che impedisce di dire «vecchio» o «negro» – scrive «La lettura in profondità è diventata pericolosa per la letteratura stessa». Il Pequod di Hermann Melville può essere una fabbrica, certo. E Achab un capitano d’industria. Salpa la mattina di Natale, ci sarà un significato religioso? Ma non sarebbe più interessante – e originale – leggerlo come romanzo sulle balene?