Le parole testimoni della storia: proprio design lo è, a pieno titolo. Già attraverso il suo stesso significato. Da vocabolo inglese, sinonimo di disegno e progetto, è cresciuto a neologismo, entrando nel linguaggio corrente mondiale da protagonista. Definisce un concetto del tutto nuovo: l’abbinamento estetica-funzione che ha cambiato l’aspetto della nostra quotidianità creando professioni, scuole, mode. Una svolta, dagli effetti permanenti, che risale esattamente a un secolo fa.

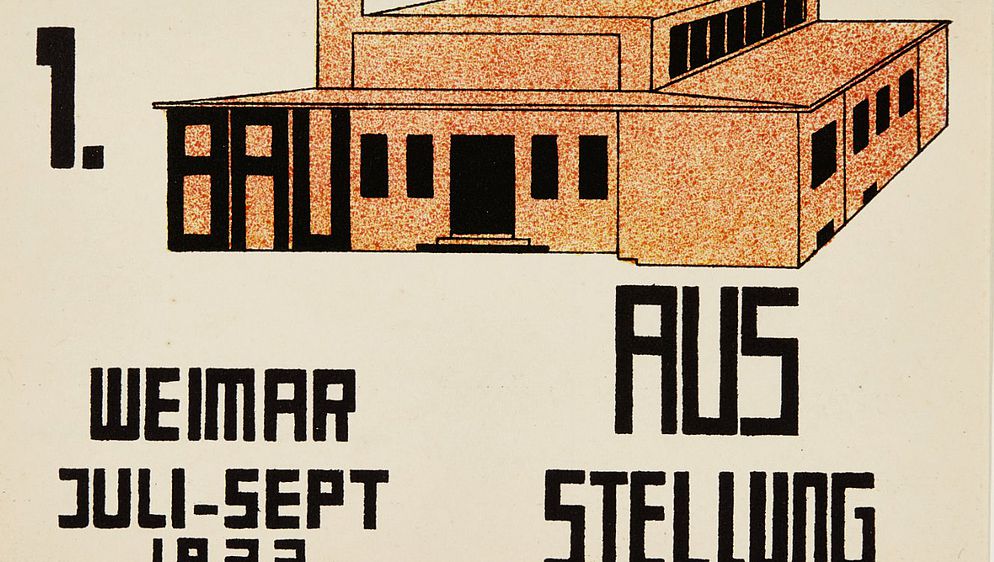

Nel febbraio 1919, a Weimar, dove l’Assemblea nazionale aveva votato la costituzione della futura Repubblica democratica, nasce, dalla fusione fra l’Accademia granducale di belle arti e la Scuola d’artigianato, il Bauhaus. Il fondatore è Walter Gropius, architetto e urbanista lungimirante, che, nel discorso inaugurale, dichiara: «L’incontro tradizione-novità deve diventare il terreno su cui edificare una repubblica delle menti». Una visione idealista che ispira, da un lato, un’esperienza politica e, dall’altro, culturale: ma che, ben presto, dovrà arrendersi alla realtà. Con l’avvento del nazismo, nel 1933, si conclude il tentativo democratico di Weimar e, lo stesso anno, finisce anche l’esperienza del Bauhaus su suolo tedesco. Considerati pericolosi sovversivi, maestri e allievi di una scuola d’avanguardia, furono costretti a emigrare oltre Oceano.

È un involontario regalo agli USA, dove questi straordinari profughi riuscirono a dare continuità, almeno in parte, ai loro propositi. Rilevante il contributo alla diffusione del razionalismo in architettura. Gropius ne insegna i criteri agli studenti di Harvard. Mentre un altro esule, Mies van der Rohe, fonda il «New Bauhaus», non a caso a Chicago, la città più aperta al cambiamento, si può dire per tradizione. Qui, dopo l’incendio che, nel 1871, aveva distrutto il centro finanziario-commerciale, si decise di costruire in altezza: una primizia chiamata grattacielo. Qui, nel 1875, l’architetto Louis Henry Sullivan dichiarava: «La forma deve sempre seguire la funzione», anticipando il principio base del futuro design. E, qui, sempre Sullivan, nel suo studio assumeva un giovane ingegnere, che si chiamava Frank Lloyd Wright. Insomma, Mies van der Rohe trovò a Chicago proprio l’ambiente più ricettivo al messaggio del Bauhaus europeo. Che, però era stato un esperimento irripetibile.

A Weimar, si affrontò un progetto rivoluzionario ad ampio raggio, che racchiudeva anche un’utopia. Partiva, certo, dall’esigenza concreta di associare l’invenzione artistica e le capacità artigianali ai ritrovati della tecnica e all’efficienza dell’industria. In altre parole, produrre oggetti d’uso quotidiano: belli perché funzionali. Un automatismo, però contestato da critici, tutt’altro retrogradi, come Ernst Gombrich che replicava: «Ci sono cose funzionalmente corrette eppure piuttosto brutte o almeno insignificanti». Del resto, anche in seno alla compagine del Bauhaus, c’era chi considerava questo nuovo credo un ostacolo alla libertà d’espressione. Fu il caso del pittore svizzero Johannes Itten, docente della prima ora a Weimar, che, nel 1922, decise di andarsene per ragioni d’incompatibilità: temperamento poetico, sensibile agli influssi esoterici, privilegiava una piena indipendenza creativa. Al suo posto subentrò l’ungherese Moholy -Nagy, convinto seguace dell’indirizzo tecnico impresso da Gropius, cultore della macchina tanto da progettare carrozzerie d’auto e una locomotiva Diesel.

Intanto la scuola-laboratorio di Weimar era riuscita ad assicurarsi la collaborazione di maestri i cui nomi appartengono ormai alla storia dell’arte: stiamo parlando di Klee, Kandinskij, Feininger, Breuer, Muche, Schlemmer, Mies van der Rohe, che impartivano lezioni a 163 studenti, fra cui 84 ragazze: una presenza femminile che la dice lunga sullo spirito d’avanguardia di un istituto singolare e senza precedenti. Qui, infatti, s’imparava a tradurre la teoria in pratica, si sperimentavano forme inedite. E allo studio si affiancava lo svago, ascoltando musica, ovviamente d’avanguardia, partecipando a spettacoli teatrali, indossando abiti di propria creazione. Insomma, un mondo a parte che, per forza di cose, doveva insospettire quello della normalità e dell’ufficialità culturale e soprattutto politica.

Gropius decise allora di mettersi in proprio, trasferendo, nel 1926, la scuola a Dessau, in un edificio da lui progettato secondo i canoni del razionalismo. E sarà appunto il razionalismo in architettura e in urbanistica a contrassegnare la seconda stagione del Bauhaus che, sotto la guida di Moholy-Nagy, si allontana dall’ambito della creatività individuale, per inoltrarsi sul terreno della costruzione a carattere pubblico e sociale. La tendenza si accentua, nella fase successiva, sotto la direzione dello svizzero Hannes Meyer, uno quasi di casa nostra: morì a Savosa nel 1954, dopo una vita di eterno viandante anche dal profilo ideologico. Fatto sta che il suo motto «Soddisfare i bisogni del popolo e non del lusso», chiaramente socialista, non poteva che accelerare la fine del Bauhaus. Si è nel 1930 e l’aria diventa irrespirabile per i promotori di un rinnovamento che va ben oltre il design di oggetti ed edifici, ma influisce su opinioni e comportamenti. Insomma, una presenza che disturba i nuovi detentori del potere. Nell’infausto 1933, il Bauhaus, costretto a trasferirsi in un capannone a Berlino, chiude i battenti .

Breve l’effettiva stagione di questa scuola: frequentata, in 14 anni, da 1250 allievi. Enorme, inesauribile e molteplice il suo influsso, sul piano mondiale. Le sue diramazioni dovevano, infatti, animare, in tutt’Europa, fortunate correnti innovative. In Svizzera, il design ispirò, nel secondo dopoguerra, il linguaggio grafico nella pubblicità. Mentre, in Ticino, il razionalismo in architettura, precursore Rino Tami, mobilitò una generazione di promettenti talenti. In Italia, la lezione del Bauhaus attecchì nell’industrial design, attraverso mobili, lampade, utensili progettati da Albini, Zanuso, Viganò, Max Bill, e via enumerando gli artefici di una nuova estetica ed etica quotidiana: poche cose essenziali e belle. Un principio, poi tradito dagli eccessi del consumismo che innescò la smania dell’acquisto per l’acquisto. Intanto, Svezia e Danimarca proponevano, con successo, lo stile nordico nell’arredamento, che rispondeva a mutate condizioni abitative e familiari: piccoli spazi, piccole famiglie, singles.

Una lezione, quella del Bauhaus, tutt’altro che conclusa. I suoi «pezzi» identitari più celebri, dalla sdraio Le Corbusier alla sedia in tubi di metallo Mies van der Rohe, alla lampada Wilhelm Wagenfeld, alla teiera Marianne Brandt, figurano ormai nei musei, promossi a classici intramontabili.