Giulio Romano è Mantova. Tutto in città lo ricorda e ora due mostre concorrono a presentarlo al meglio. Giulio Romano, al secolo Giulio Pippi (Roma 1492 o 1499 – Mantova 1546), entra giovanissimo nella bottega di Raffaello della quale rileva la direzione alla morte nel 1520. Quattro anni dopo parte per Mantova chiamato da Federico II Gonzaga. Qui assume tutti gli incarichi per le opere di architettura e decorazione dei maggiori palazzi della città come Palazzo Te e Palazzo Ducale. Giulio realizza prevalentemente i progetti grafici e lascia agli allievi la loro traduzione in ornamenti o pittura.

Giorgio Vasari nelle Vite considera Giulio come uno degli artisti migliori, alla stregua di Michelangelo, per la sua fusione fra le arti. Nell’edizione Torrentiniana ne fa un elogio altissimo, attenuato nella Giuntina. L’opera di Michelangelo è finita in sé, mentre quella di Giulio si apre a nuove prospettive. Esempio di notevole valore della fusione fra pittura e architettura è, secondo Vasari, la Sala dei Giganti a Palazzo Te. Oltretutto qui siamo in presenza di un’altra sua particolarità eccelsa: l’unione fra lo spaventevole e il terribile. La Sala ha pianta quadrata che si smussa verso l’alto formando una cupola tondeggiante che dà al racconto dipinto sulle pareti una sorta di continuità senza fine. «E chi entra in quella stanza – scrive Vasari – vedendo le finestre, le porte e altre così fatte cose torcersi e quasi per rovinare, e i monti e gl’edifizii cadere, non può non temere che ogni cosa non gli rovini addosso, vedendo massimamente in quel cielo tutti gli dii andare chi qua e chi là fuggendo…». Vasari cita l’epitaffio sulla tomba di Giulio il quale sancisce che le tre arti muoiono con lui e che con lui costituivano un tutto organico: «Romanus moriens secum tres Iulius arteis / abstulit (haud mirum) quatuor unus erat».

La prima a Palazzo Ducale con una serie di disegni provenienti per la maggior parte dal Département des Arts Graphiques del Musée du Louvre. Settantadue fogli preparatori dell’apparato decorativo di Palazzo Ducale acquistati per le collezioni reali di Luigi XIV nel 1671 dal banchiere Everhard Jabach (1618-1695). Altri quaranta fogli provengono da altrettante prestigiose istituzioni.

Ma è a Palazzo Te che si trova l’esposizione più intrigante. Quel palazzo costruito con mattoni e pietra cotta con le quali «fece colonne, base capitegli, cornici, porte, finestre e altri lavori, con bellissime proporzioni e con nuova e stravagante maniera gl’ornanti delle volte…», scrive sempre Vasari. Bene, la mostra a Palazzo Ducale è intitolata proprio Con nuova e stravagante maniera, anche se il termine si riferisce a Palazzo Te, mentre nelle sale Napoleoniche di quest’ultimo troviamo Arte e desiderio. Qui – fra la Camera di Ovidio o delle Metamorfosi, la Sala dei cavalli, la Camera di Amore e Psiche, dalle Metamorfosi di Apuleio e la Camera dei Giganti dove ammiriamo la vendetta degli Dei contro i Giganti che tentano invano l’assalto all’Olimpo – qui, dicevamo, siamo invitati a riflettere «sul nesso tra arte e piacere, tra visione e desiderio», chiosa Guido Rebecchini in catalogo. Il tema centrale è quello del voyeurismo. Sono anni di edonismo, a ridosso del Sacco di Roma del 1527-1528, e una stagione di libertà e gioia dei sensi che termina con il Concilio di Trento (1545-1563).

Ludovico Ariosto nel suo Orlando furioso osserva con passione e pena il corpo femminile e Pietro Aretino nel Ragionamento della Nanna e della Antonia del 1534 racconta della novizia Nanna che guarda dalla fessura del muro del convento un’orgia nella cella accanto alla sua. Il desiderio non è unicamente maschile. Sempre nel Ragionamento della Nanna e della Antonia la prima descrive alla seconda la decorazione della sala di una camera del convento nel quale sono illustrate «tutte le vie che si può chiavare».

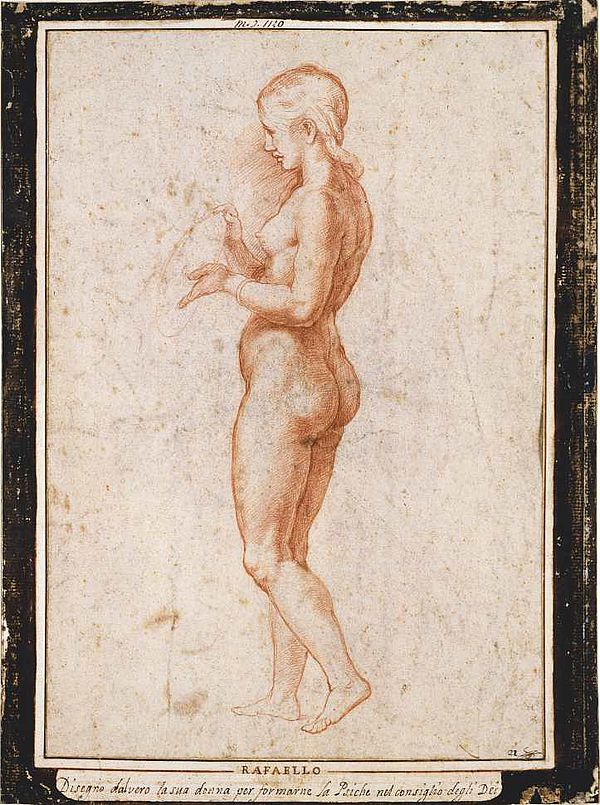

Fra le varie opere in mostra citiamo i Modi. Ovviamente non si tratta delle incisioni originali che sono state distrutte ma del volume cosiddetto «Toscanini» perché appartenuto a Walter Toscanini, figlio del grande direttore d’orchestra. Volume di piccolo formato, con fogli di 6x6,6 centimetri, stampato nel 1556 circa, con incisioni di scarsa fattura a memoria delle originali realizzate da Marcantonio Raimondi su disegni di Giulio Romano attorno al 1524. Oggetti di lusso, questi, di 14x16 centimetri con incisioni raffinatissime alle quali Pietro Aretino appose a mano delle poesie licenziose. Nel 1541 Niccolò Franco, segretario del poeta e poi suo acerrimo nemico, scrive che Ariosto aveva pubblicato un libretto «dove son tutti i modi del chiavare, e ciascun modo mostra il suo sonetto», aggiungendo che la sorella dell’autore li aveva provati tutti.

Meno esplicita l’imponente tela di Giulio Romano Due amanti del 1524 circa. Qui una coppia di amanti sono seduti languidamente su un letto. Lui accarezza i fianchi di lei e lei con una mano gli cinge il collo e con l’altra il membro eretto. Il preludio di una scena amorosa, come si intuisce dalle chiavi nelle mani di un’anziana signora che sbircia dietro una porta.

Al di là dell’identificazione dei due amanti – Venere con Marte o Adone oppure l’incontro in un bordello con l’anziana mezzana che controlla – quello che caratterizza immediatamente il dipinto è la sua scena ambigua e teatrale tipica delle commedie del periodo come I suppositi di Ariosto (1509), La calandria del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena (1513) o La mandragola di Machiavelli (1518). L’opera è stata restaurata nel 2017. Le analisi hanno rivelato che parte del dipinto è stato smembrato. Segato in tre parti e la testa dell’uomo e della donna ritagliate a forma di ottagono. D’altronde anche i Modi originali vengono tagliati e i frammenti superstiti sono unicamente i particolari meno scabrosi.

Tutto questo a Palazzo Te, un «luogo di segreti e di utopie – scrive Stefano Baia Curioni in catalogo – dove si mescolano Vitruvio e Ovidio, l’arte di costruire e l’arte di amare, in una sequenza che racconta metamorfosi, profonde trasformazioni culturali e clamorose catarsi».