Riccamente vestito in nero e oro, lo sguardo velato di malinconia, il «Gentiluomo» del dipinto pare abbia le labbra serrate su un quesito, un dilemma, forse un amore che lo fa soffrire. La mano destra appoggiata sul petto, stringe l’elsa di una spada che indica il centro del labirinto ricamato in oro, che gli campeggia sul giubbone e sul cuore. Così, si fece immortalare questo ignoto cavaliere dal pittore Bartolomeo Veneto, intorno al 1515, in un ritratto enigmatico e struggente che, forse, doveva rivelare alla persona amata l’intricato labirinto di sentimenti in cui si era smarrito per causa sua; oppure il labirinto esistenziale nel quale egli languiva. Era una richiesta d’aiuto? Una dichiarazione d’amore? Un melancolico e cortese rifiuto, o solamente l’adesione a una moda, la quale, a quell’epoca, esigeva che il ritratto, oltre alle fattezze della persona e al suo status sociale, «fotografasse» anche un po’ della sua anima? Questo dipinto che proviene da una collezione inglese è una delle rarità che si possono ammirare nella mostra Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma, a Roma, curata da Enrico Maria Dal Pozzolo, uno dei massimi specialisti di pittura veneta tra rinascimento e barocco. La mostra intesse con finezza un curioso discorso su una selezione di ritratti, eseguiti da pittori diversi tra l’inizio e la fine del 1500 in area italiana, che descrivono le varie stagioni dell’amore.

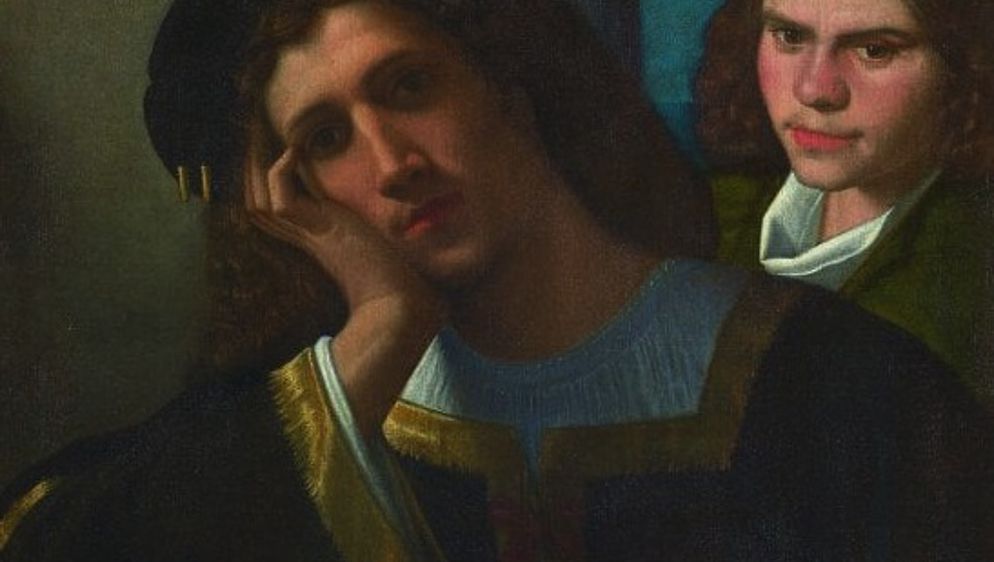

Il dipinto da cui inizia questa insolita rassegna è I due amici di Giorgione, dove il pittore immortala due giovani, uno dei quali è palesemente innamorato «cotto», come suggeriscono la testa appoggiata a una mano, lo sguardo sognante e anche il «melangolo», l’arancia selvatica tanto profumata, ma dal gusto amaro, che tiene nell’altra mano, simbolo perfetto delle promesse e delle pene dell’amore; l’amico alle spalle intanto lo osserva pensoso e ironico. Il quadro, uno dei capolavori ascritti al maestro di Castelfranco, fa parte della collezione di Palazzo Venezia ed è stato lo spunto per il particolare allestimento della Mostra, che si divide tra questo storico edificio (voluto dal cardinale veneziano Pietro Barbo, poi Papa Paolo II, e divenuto un pezzo della Repubblica di Venezia a Roma), e le sale di Castel Sant’Angelo. La mostra fa parte di una rassegna che nella sezione di Palazzo Venezia racconta, anche con ritratti che di poco precedono I due Amici, la portata epocale dell’innovazione giorgionesca, legata anche ai modelli letterari dell’epoca e che aprì in Italia, come spiega Dal Pozzolo: «un versante della ritrattistica riservato ai ritratti affettivi in cui l’intento, di artisti e committenti, non è più solo la verosimiglianza e lo status sociale, ma è quello di fermare l’attimo densissimo di una parola, di un gesto, di un abbraccio, appunto di uno stato d’animo».

Non è un caso che il «petrarchino», la prima edizione tascabile delle Rime del Petrarca, stampata a Venezia in quegli anni, incontrò un tale favore tra la gioventù «dorata», da far parte degli oggetti di moda, che era d’uopo avere sempre su di sé. Così il filo della ricerca pittorica e sentimentale della mostra presenta trentasei libri a stampa e manoscritti, ventisette sculture e quarantacinque dipinti che introducono ai differenti modi della rappresentazione dei sentimenti nell’Italia cinquecentesca. La comunicazione amorosa nei quadri che fanno parte delle sei sezioni che illustrano le «stagioni» dell’amore avviene attraverso modalità differenti: dalla gestualità, al simbolo, alle partiture musicali, alla presenza di libri, oppure di evidenti elementi di seduzione, come nella sala che raccoglie i dipinti di signore che si stanno svestendo sotto i nostri occhi, tra le quali ci sono due dame immortalate da Domenico Tintoretto, seducenti, ma in maniera assolutamente virtuosa, come ci confermano gli sguardi, i leggeri rossori e i libri dell’epoca dai quali pare abbiano mutuato vesti e posture.

La mostra in cui è possibile ammirare opere provenienti da importanti musei di tutto il mondo di grandi artisti del Cinquecento, tra cui Tiziano, Tintoretto, Romanino, Moretto, Ludovico Carracci, Bronzino, Barocci e Bernardino Licinio, è costruita sul filo di una narrazione ideale che parte dal momento in cui affiora la passione nell’animo di colui che viene colpito dalla freccia di Cupido, alle varie fasi dell’esperienza amorosa, e continua con il matrimonio e poi con la dimensione della memoria, quando chi si è amato non c’è più, ma i pittori sono stati chiamati a rappresentare le sue fattezze, o il dolore di chi è rimasto. In certi casi ci colpisce di più lo sguardo intenso dei protagonisti di un ritratto, dell’ostentazione di un fazzoletto bianco, di un fiore, di un guanto, o di una lettera, che invece scopriamo essere simboli importanti, come ci raccontano le didascalie, poiché all’epoca erano altrettante dichiarazioni di onestà; o di disponibilità al connubio; se non vere e proprie promesse ufficiali di fidanzamento. Poco a poco, si viene irretiti dal gioco dei sentimenti immortalati dai dipinti e dalle storie che narrano, che non sono solo «frammenti di un universale discorso amoroso», quanto vicende che in alcuni casi hanno avuto anche risvolti storici e politici. È il caso dei tre dipinti che coinvolgono Francesco I de’ Medici e la sua amante Bianca Cappello, poi divenuta sua sposa, che morì misteriosamente a un solo giorno dalla scomparsa dall’amato. O come il ritratto dell’Imperatrice Isabella del Portogallo, realizzato postumo nel 1548 da Tiziano, per volere del marito, Carlo V, che pare non si desse pace perché il piccolo ritratto che portava sempre con sé, non le rendeva giustizia. Così, grazie all’arte del famoso pittore, ritrovò la donna bella e intelligente che non aveva mai smesso di amare.