«Ahi ahi, ma conosciuto il mondo / Non cresce, anzi si scema, e assai più vasto / L’etra sonante e l’alma terra e il mare / Al fanciullin, che non al saggio, appare./ Nostri sogni leggiadri ove son giti /Dell’ignoto ricetto / D’ignoti abitatori, o del diurno / Degli astri albergo, e del rimoto letto / Della giovane Aurora, e del notturno / Occulto sonno del maggior pianeta? / Ecco svaniro a un punto, / E figurato è il mondo in breve carta; / Ecco tutto è simile, e discoprendo, / Solo il nulla s’accresce. A noi ti vieta / Il vero appena è giunto, / O caro immaginar; da te s’apparta / Nostra mente in eterno; allo stupendo / Poter tuo primo ne sottraggon gli anni; / E il conforto perì de’ nostri affanni».

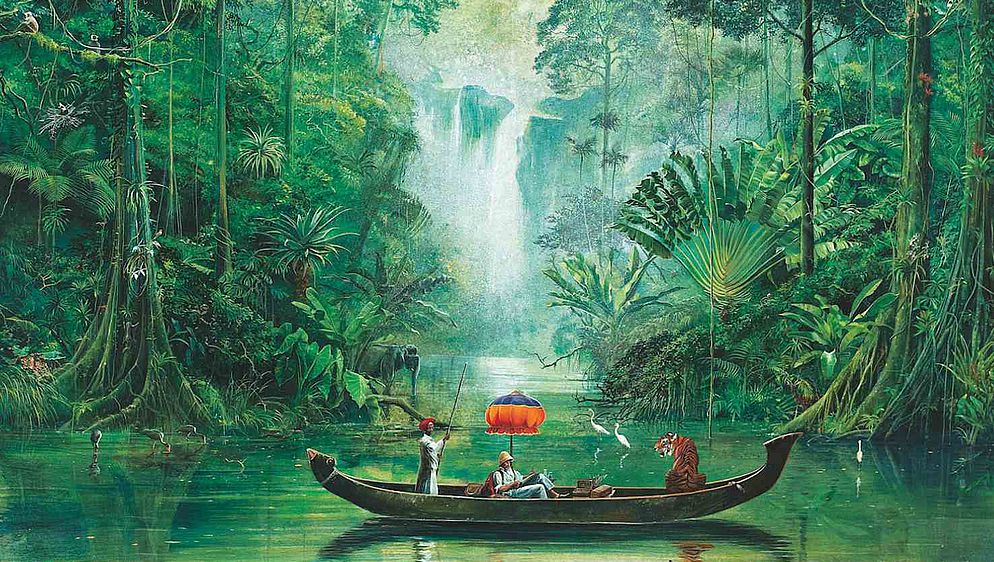

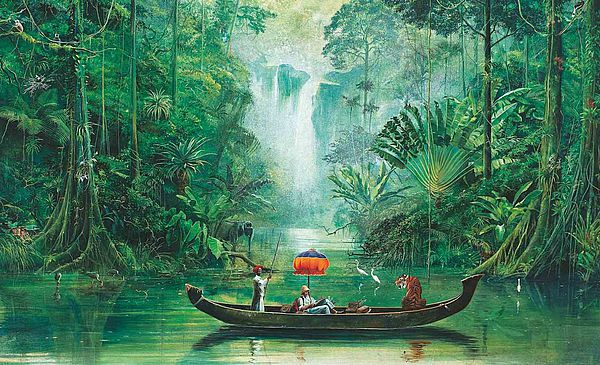

Qualche tempo fa ripensavo a questi versi di Giacomo Leopardi (tratti dalla canzone Ad Angelo Mai). L’arte del viaggio nel mondo globalizzato potrebbe avere in essi una sorta di disincantata premessa e al tempo stesso un culmine. Questi versi furono scritti nel 1820, quando venne ufficialmente «scoperta» l’Antartide: allora, davvero, tutto il mondo fu «figurato in breve carta». Ma se è vero che l’ultima grande incognita geografica sparì dalle carte, è anche vero che il mondo di allora aveva ancora vaste riserve inesplorate; quegli spazi vuoti sulle mappe così invitanti, che facevano sognare da bambino Charles Marlow, il protagonista di Cuore di tenebra di Joseph Conrad.

Eppure con quanto anticipo e con quale implacabile lucidità il poeta Giacomo Leopardi vede in questo progredire delle conoscenze positive la voragine di nulla che si spalanca nello spirito umano. Come se intravedesse il nostro mondo, già dispiegato. Questo contrarsi del globo, questo scemare del mondo man mano che lo si misura, lo si pesa, lo si quantifica, è già compiuto nell’atto stesso del suo nascere. Ed è per questo che il disincanto leopardiano è totale; si dovranno aspettare le diagnosi crepuscolari di un filosofo, Friedrich Nietzsche, per ritrovare un nichilismo altrettanto radicale.

Il poeta di Recanati sembra trascinare nella sua rovina anche il «caro immaginar», che resta allora nient’altro che uno svaporato sogno infantile. Quella finzione di «arcani mondi» tutti da scoprire che suscitava in lui, come scrive nelle Ricordanze, «pensieri immensi e dolci sogni». Eppure, per quanto paradossale, sono proprio le parole del poeta, il suo canto sul rimpianto del mondo, a schiudere un nuovo modo di vedere il globo: come se quell’impossibile sogno infantile dovesse risorgere su un altro piano più vero del vero, la cui cifra è appunto la nostalgia.

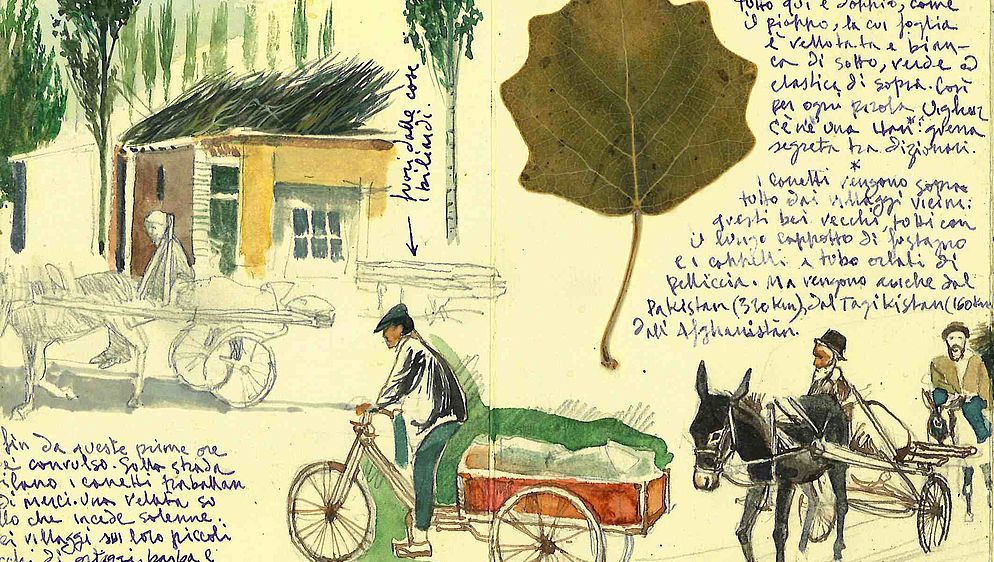

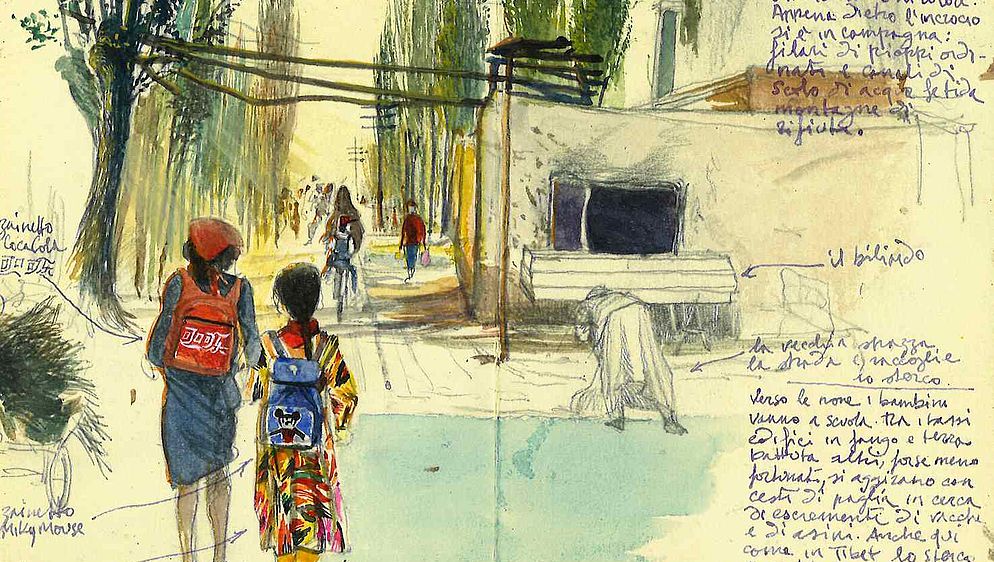

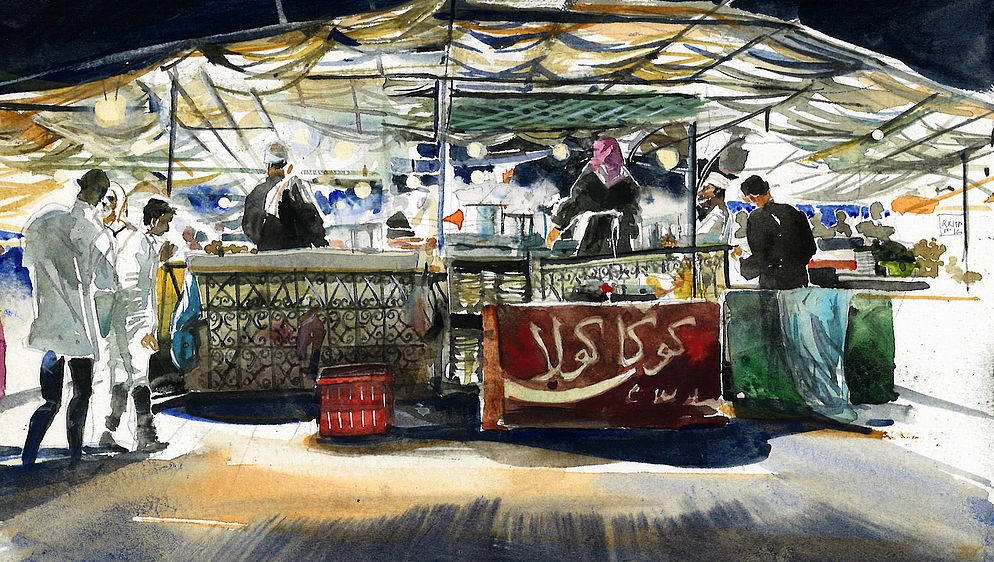

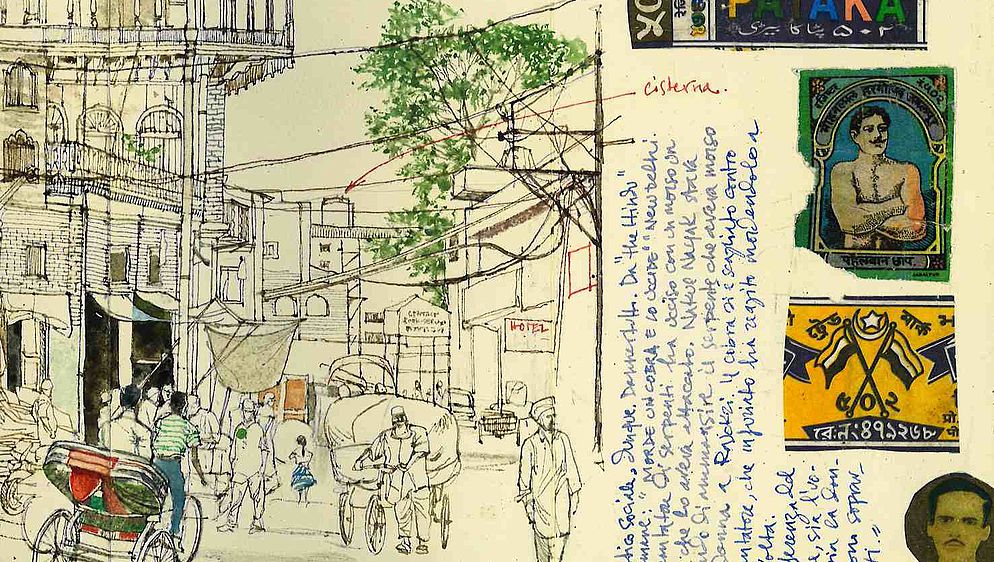

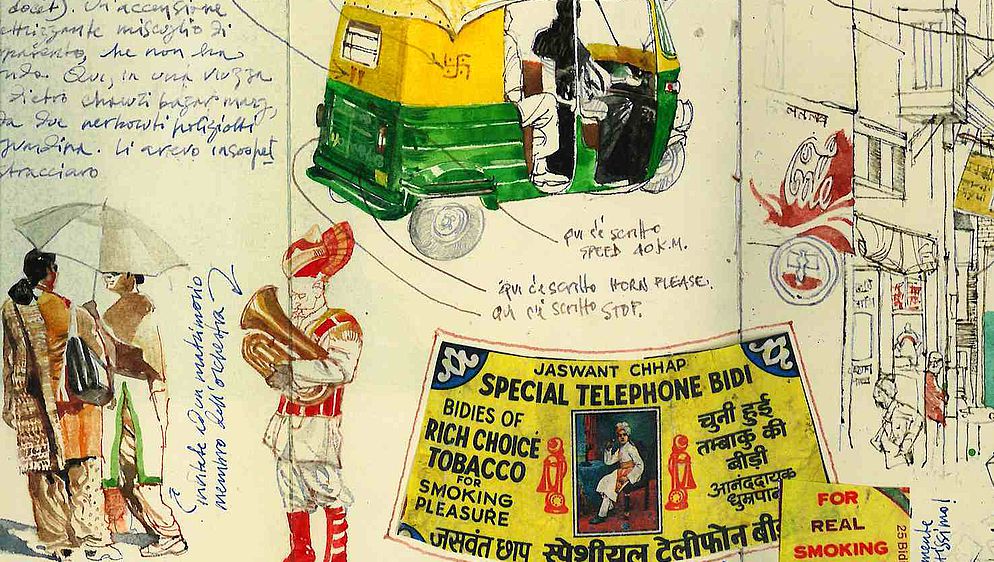

Perché forse la varietà del mondo si salva nel ricordo; in quella particolare nostalgia (dove nostos è infatti cifra di un viaggiare), a cui solo l’arte sa dar forma compiuta. Ed è per questo che una riflessione sull’arte del viaggio nell’epoca della globalizzazione dovrà forse capovolgersi in un viaggio dell’arte. Se la globalizzazione non è altro che una perdita della distanza, è nell’universo dei segni (e dei di-segni) che bisognerà ritrovarla per contrastare l’uniformizzazione che minaccia il mondo. Come scriveva Victor Segalen, altro profetico avversario di quella che definiva la crescente monotonia del mondo («la sfera è monotonia»), «le parole sono più evocatrici delle cose racchiuse in esse» e permangono anche quando le cose sono sparite. Come autore di carnet di viaggio, sulle tracce di una bellezza e di un mistero sempre sul punto di sparire, ingoiati nelle fauci dell’accelerazione globalizzante, so bene come parole e immagini collaborino nel ricomporre il mondo attraverso quell’elemento fittizio e miracoloso che costituisce la ragion d’essere dell’Arte.