«Ci sono due modi per raccontare una tragedia del mare. Il primo è quello delle bettole e delle osterie disseminate lungo i porti … L’altro modo è quello che si basa su resoconti, inchieste e memorie…»

I naufraghi sono viaggiatori sfortunati per eccellenza. Scrittori e artisti romantici hanno raccontato più volte il dramma della nave in balia delle onde e l’inevitabile sconfitta dell’uomo di fronte alle forze tanto superiori della natura.

In realtà, almeno altrettanto spesso, il naufragio è dovuto a colpe umane. Perché nella notte del 14 aprile 1912 il «Titanic» corre a oltre ventidue nodi (quaranta chilometri all’ora!) nonostante abbia ricevuto nelle ultime ore ben sette avvisi di ghiacci in movimento? La prospettiva di arrivare a New York con un giorno di anticipo, battendo tutti i record, fa scordare la prudenza: «Macchine avanti tutta!».

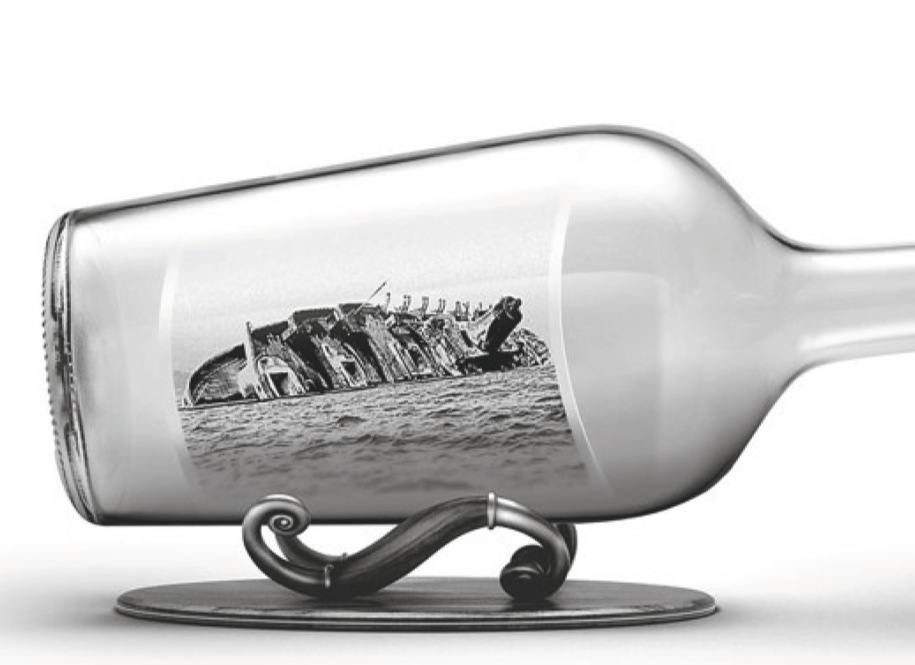

In altri casi è solo incuria. Quando (25 ottobre 1927) il piroscafo «Principessa Mafalda», un tempo orgoglio della marina italiana sulla rotta del Sudamerica, s’inabissa al largo del Brasile, nella più grande sciagura navale italiana di tutti i tempi, è ormai una nave vecchia e in disordine, tanto che l’elica di sinistra si sfila col suo albero e lascia via libera all’acqua che allaga lo scafo. La nave affonda rapidamente e il caos consueto in queste circostanze è aggravato dal sopraggiungere degli squali.

Nel luglio 1956 il naufragio dell’«Andrea Doria» – la più grande, moderna, veloce nave italiana, simbolo della rinascita nazionale – chiude l’epoca dei grandi transatlantici, mentre già gli aerei a reazione aprono le vie dei cieli. Nei decenni seguenti affondano ancora petroliere e mercantili, sino a quel gennaio 2012 quando, con la grottesca vicenda della «Costa Concordia», la tragedia diventa parodia.

Bibliografia

Marco Cuzzi, Naufragi, Storia d’Italia sul fondo del mare, Il Saggiatore, 2017, pp.208, € 22,00.