Quando lo vidi per la prima volta era grigio, del colore freddo dello scolo dei ghiacciai tra le rocce. Era ancora giovane, appena abbandonata l’infanzia tibetana nei pressi del monte Kailash, caro agli dei di mezza Asia. Si trovava in India, in Ladakh, tra i buddisti lamaisti, che ancora non aveva conosciuto l’Islam. Nonostante il suo nome, ci sta poco in India.

Seduto tra i meandri della sua stanca foce, sul mare Arabico non lontano dalla megalopoli Karachi, in Pakistan, m’immergo tra le rovine del porto di Bhambore, deserto da secoli. Nel silenzio, tra le voci di due contadini lontani, lo sciabordio d’un pesce mi fa sovvenire l’idea d’un mese fa, quando immaginai d’essere una goccia di quelle acque.

Ero nel Baltistan, a Skardu, e, guardando l’ansa luminosa del fiume dal giardino dell’ostello da cui partì nel 1952 la mitica spedizione di Bonatti per il K2, pensai che solo le sue acque potevano venire dall’India, che i due paesi, India e Pakistan, sono sempre in tensione, e quelle frontiere chiuse.

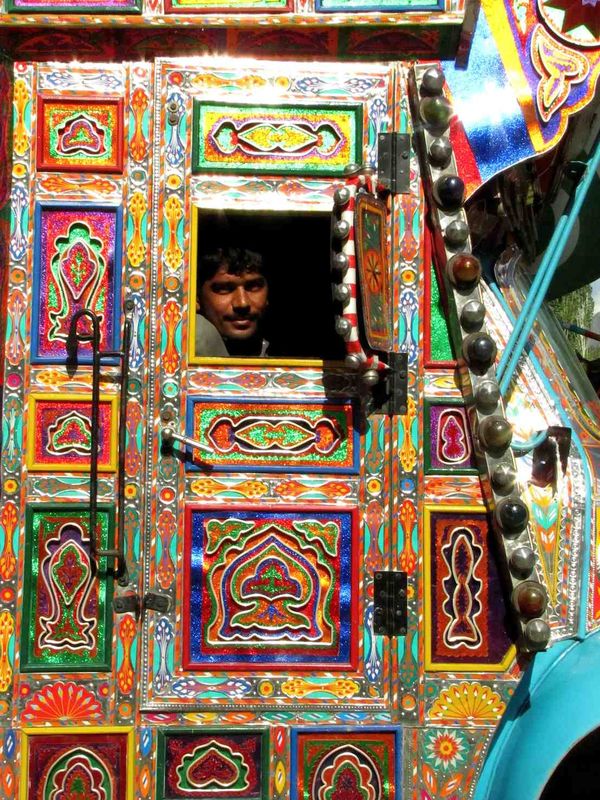

Nutrii il pensiero della goccia per tutto il tempo, costeggiandolo per quasi tutto il suo corso. Colando tra le cime nere del Karakorum, tra gole e orridi tra i più terribili del mondo. Lambendo i ghiaioni delle vallate che si fan spazio tra gli strapiombi, sotto i villaggi abbarbicati tra le terrazze a coltivo e il granito. E tornai a ricordare di quando parlavo col camionista, sul ciglio della strada, sperando che le frane da lassù smettessero, per poter passare veloci come il vento... o come la famosa goccia d’acqua, per non aver paura, in quel momento.

L’Indo è il fiume più lungo del subcontinente Indiano, cui dà il nome fin dalla notte dei tempi d’Occidente, dagli albori d’Europa, quando per la prima volta venne in contatto coi nostri antenati, i greci, attraverso i loro antagonisti persiani. Era la fine del VI secolo a.C. quando Dario I, l’achemenide Gran Re di Persia, conquistò tutta l’Asia meridionale fino alle sue rive. Allora in sanscrito, la sacra lingua dei Veda degli arii calati mille anni prima dalla steppa centroasiatica, era detto Sindhu, che suonava Oceano e che ancora indica la provincia pakistana intorno alla sua foce: il Sindh. Da lì all’iranico Hendu e al greco Indòs il passo fu breve. E determinante. Ci viene dalle Storie di Erodoto, che parla delle ricognizioni del navigatore greco Scilace, commissionate proprio da Dario.

Il custode degli scavi, qui nel porto di Bhambore, dice che nel 711 dovrebbe esserci passato il nemmeno ventenne generale Bin Qasim, conquistatore arabo di Persia, che in nave risalì l’Indo fino a Multan, nell’odierno Punjab. Proprio qui accanto giacciono i resti d’una moschea del 727, una delle più antiche del paese. Fu l’epoca della prima islamizzazione, continuata poi dai tanti sufi iranici itineranti, i cui mausolei divennero poi luoghi di pellegrinaggio lungo tutto il suo corso, attivi ancora oggi.

Ma se pensiamo a quando il fiume diede il suo primo apporto alle civiltà del mondo, questa è già storia recente. Venne fuori soprattutto durante gli scavi per la ferrovia, che nei primi del Novecento gli inglesi affiancarono al trasporto fluviale. Nei cantieri cominciarono ad affiorare ceramiche, utensili e poi strade, palazzi, piscine... e il primo sistema fognario della storia dell’umanità. Ci si rese conto che si trattava di intere città. Centinaia di città-stato, antiche di cinquemila anni, potenti come le loro coeve nella Mesopotamia e nella valle del Nilo. La si chiamò Civiltà dell’Indo, o vallinda, o di Harappa, dal nome di uno dei centri più importanti scavati.

Sono le «città di mattoni», con edifici a due piani e schema urbanistico a scacchiera. Creatori ne furono, si presume, quelle popolazioni scure, dravidiche, che intorno al 1500 a.C., ormai infiacchite da millenni di gloria, vennero sopraffatte e cacciate a sud dall’invasione indoeuropea, gli arii, che vi importarono nuove lingue, nuove tradizioni, nuovi dei e il sistema di caste il cui sviluppo è ancora in uso oggi.

Nelle mie peregrinazioni lungo l’Indo mi sono imbattuto in una popolazione che molti dicono essere tra gli eredi di quei primi abitanti: i Mohanna. Li ho conosciuti a Sukkur, dove sono stanziati a monte dell’enorme diga che gli inglesi edificarono nel 1932 per creare un sistema di canali e una delle zone agricole più produttive del Pakistan. È una comunità sparuta, in via di estinzione, perché, come mi diceva Ahmet, ormai è oggetto di una velata persecuzione: «In città diamo fastidio. Guarda qui, hanno quasi bloccato ogni accesso al fiume, per isolarci. Ma dove dovremmo andare? Ci hanno avvelenato il lago Manchar, che ora non ha quasi più pesce. Ci cacciano se ci avviciniamo troppo alle città... Non so dove andremo a finire!». Sono nomadi acquatici, i Mohanna, pescatori e ingegneri navali, se così si può dire, considerando la grande varietà di imbarcazioni che costruiscono.

Eserciti ne avranno visti passare, queste genti. Confine naturale del subcontinente, dall’Indo sono tracimate le orde di tutta l’Asia occidentale e interna. I macedoni, per esempio, vi hanno lasciato colonie di soldati e l’eredità dell’arte del Gandhara, sincretismo di modelli greci con stilemi locali fiorito tra il I sec. a.C. e i successivi quattro. Allora il medio corso del fiume, verso Taxila e la valle del fiume Swat, divenne il centro mondiale della cultura buddista, che proprio per quelle valli si diffuse verso nord, l’Afghanistan, il Tibet, il Taklamakan e tutta la Via della seta; fino in Giappone, come mi conferma Miyuki, che è già venuta qui due volte per pregare sugli altari del monastero di Takht-i Bahi, del I secolo d.C. Poi i mongoli, i turchi... Gengis Khan, Tamerlano, fino al suo insigne pronipote Babur, fondatore dell’impero Moghul, l’ultimo prima di quello dei britannici. Nonostante tutti i forti e le fortezze che ancora, da lontano, nei deserti, sembrano presidiarlo.

L’Indo di oggi è figlio della Partizione, la separazione del Pakistan dall’India, del 1947. Così ora, sulle sponde del grande fiume che ospitarono adoratori del sole, templi giainisti, santuari indù, stupa buddisti, divinità ellenistiche e forse anche templi del fuoco (ateshkadé) zoroastriani, non risuonano ormai che parole d’Islam, inni sacri, canti di pellegrini... e da lassù, dai minareti, i richiami alla preghiera del muezzin.