Qui, nello Xinjiang, la roccia s’è fatta sabbia, emersa da un vecchio mare prosciugato dagli eoni: è il Taklamakan, il «deserto da dove non si torna indietro». Custodito da una corona di monti eccelsi, un fiume gli scorre in mezzo: è il Tarim, dal corso errante come il lago in cui si getta, il Lop Nur. Intorno stanno le oasi, coi pioppi e i canali e i coltivi. Le oasi violentate, sul filo del deserto, gridano rabbia.

L’antico aspetto dei paesi è sciolto, sostituito da uno finto, con l’anima in cemento, che vorrebbe somigliare al vecchio. Tra cubi di piastrelle bianche, vuoti e casematte antiproiettile (zeppe di armi e di soldati portati da oriente dai nuovi padroni, quelli di Pechino o di Shanghai), le moschee sanno di voglia di libertà. Gli Uighuri, i turchi insediati qui da più di mille anni, già più volte signori dell’Asia Centrale, chinano la testa di fronte al progresso del Partito «che pensa per il tuo bene» (com’è scritto sui muri a rosso vivo) e ai manganelli ormai onnipresenti, qui nello Xinjiang come da tempo in Tibet, provincia cugina d’attenzioni nemiche.

Un ramo dell’antica Via della seta si snoda tra monti e deserto; attraverso posti di blocco dalle facce scure mi porta da Kashgar, crocevia d’Asia centrale sempre inevitabile per chi parli d’Oriente (persino adesso, con la nuova Via della seta cinese, One Road One Belt), fino a Yarkand e a Hotan, sedi d’antichi regni buddisti, tra i primi al di qua dell’Himalaya (I-IX secolo d.C.). Nulla resta del loro passato remoto, di templi e mandala, se non sotto sabbie lontane, e ora nemmeno di quello più recente, se non sotto il cemento, a parte la maestria dei setaioli, i primi fuori dell’antica Cina, e i giacimenti di giada.

Ma è lassù – vedi? – lassù che la sabbia torna a essere roccia, pietra, e sale, e sale fin tra le nuvole, e arrampicandoti lungo i canaloni delle acque che caracollano rapide ci trovi un altopiano a perdita d’occhio; ci trovi dragoni a far la guardia ai templi, ora preservati, o ricostruiti... per amor del turismo. La strada si chiama G219, nel freddo gergo del catalogatore, ma mi piace chiamarla col nome più romantico di Strada del cielo, perché è una delle più elevate al mondo, attraverso deserti, pianure sassose, villaggi di baracche, altissime montagne innevate, laghi da sogno, vestigia d’antichi regni perduti; e polvere. Il Tibet m’accoglie con l’Aksai Chin, landa di soda battuta dal vento contesa da decenni tra la Cina e l’India, che la rivendica come regione del vicino Ladakh. È l’inizio del Tetto del mondo, che qui s’eleva fino a oltre cinquemila metri e il fiato lo mozza davvero, anche a star fermi. Quassù non si vive e non s’è mai vissuto. Bisogna scollinare e scendere almeno di qualche centinaio di metri per trovare i primi sparuti abitati, eredità di centri carovanieri come Rutok, per esempio, sull’antica via per Leh, in Ladak, o sinistre mutazioni dei tanti acquartieramenti dell’Esercito popolare di liberazione, come Domar, che qui le nuove città le fondano i militari, come i castra nell’antica Roma.

A Rutok stanno appunto ricostruendo il monastero, splendente nelle sue nuove pitture parietali di Buddha, Bodhisattva e svastiche e pagode. Tutto splende dorato e rosso vivo, tutto odora d’incenso, i monaci presi nelle faccende quotidiane come in ogni monastero che si rispetti. E dalle finestre, alte sulla rocca, s’apprezza la traccia che porta a una delle tante frontiere chiuse con l’India.

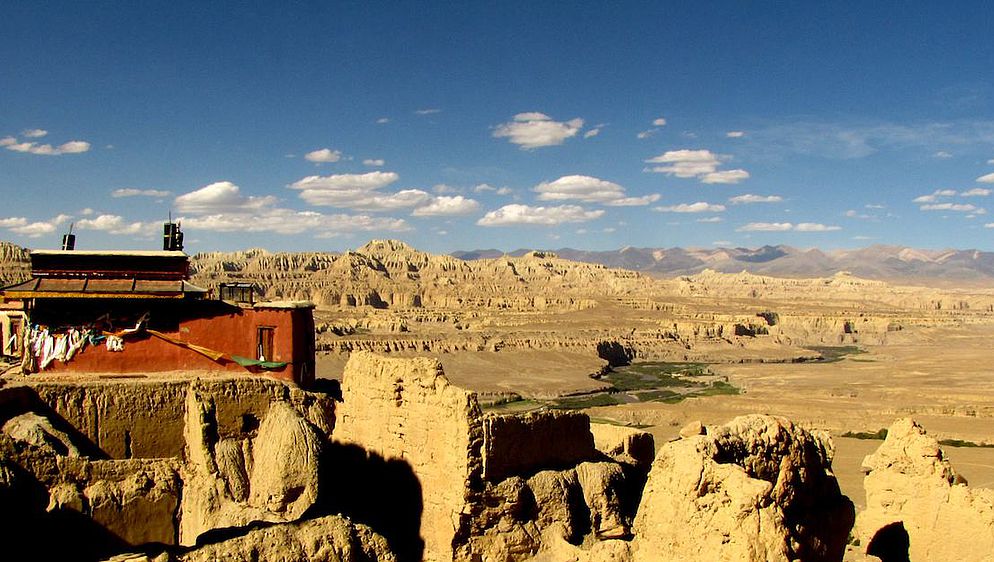

La Strada del cielo è un filo tra i monti, una via obbligata, come tutte le altre qui. Seguono le valli, aggirano i guadi più pericolosi, scavalcano passi evitando i cocuzzoli come prima evitavano i nemici. Una conduce verso il mitico Regno di Guge, sul trono delle sceniche rovine di Tsaparang, l’antica capitale, affacciata sul canyon del fiume Langchen Tsangpo, tra lo spettacolo roccioso della Zanda Earth Forest. Templi, stupa, sale di ricevimento, palazzi che affiorano dalla terra della montagna fieri come quando, nel X secolo, controllavano un’altra carovaniera per il subcontinente indiano, e generavano i monaci che avrebbero riportato la parola del Buddha per tutto il Tibet.

Più avanti il monte Kailash, la montagna sacra, è un’altra perla sulla mia strada. Fonte di vita, dalla sua punta austera sgorgano alcuni dei maggiori fiumi dell’Asia, a cominciare dal Brahmaputra e l’Indo. Buddisti, bon, induisti, giainisti... tutti arrivano infervorati a compiere la circumambulazione rituale, detta kora o yatra, a seconda del credo. Gli indiani sono coperti come al Polo: questi vengono da Mumbai, sono tropicali, e non si tolgono mai il piumino e gli scarponi neanche coi 20 °C delle ore diurne.

E i camion rombano carichi. Vengono da Est, sono tanti, e portano la Cina a Ovest, per far città, per far la Cina grande. Per questo la strada adesso è bella, e larga, che ci devono arrivare le ruspe per prelevare i minerali, o le armi perché tutto resti in ordine, là sui pasturi, tra le tende nere di pelli di yak, tra le mandrie e le greggi, coi bimbi mocciosi e sporchi che corrono a nascondersi, le donne che filano o cuociono brodi nei mastelli, e gli uomini incartapecoriti che lasciano il lavoro per offrirti quel tè fatto di burro salato a cui sorridi a mezzo.

Tante saranno le montagne da record che sfileranno alla mia destra, persino l’Everest. E tanti i monasteri e i templi del mio viaggio fino a Lhasa, la capitale del Tibet. Poveri, ricchi, splendidi o fatiscenti, non importa. Ci sarà sempre qualcuno che mi lascerà qualcosa: qualcosa che mi farà pensare.