Quando lo trovarono morto nella vasca da bagno, un giorno di agosto del 1941, qualcuno pensò che quella sua fine fosse beffarda e paradossale.

Altri invece, più propensi a vedere il bicchiere mezzo pieno e il positivo nei fatti della vita, ritennero che la Morte, benevola, avesse scelto di portarselo via proprio quando se ne stava piacevolmente immerso nel suo elemento preferito: l’acqua.

Laggiù, nel fondo della valle della Magliasina, dove il sole arriva appena a graffiare il verde del sottobosco, il fiume forma una cascata, che cade, spumeggiante, alimentando un’ampia pozza di acqua cristallina. La conosce bene chi passa di lì seguendo il Sentiero delle Meraviglie e, dopo aver visitato il vicino Maglio di Aranno, fa una pausa per rinfrescarsi, sedotto dall’atmosfera magica del luogo.

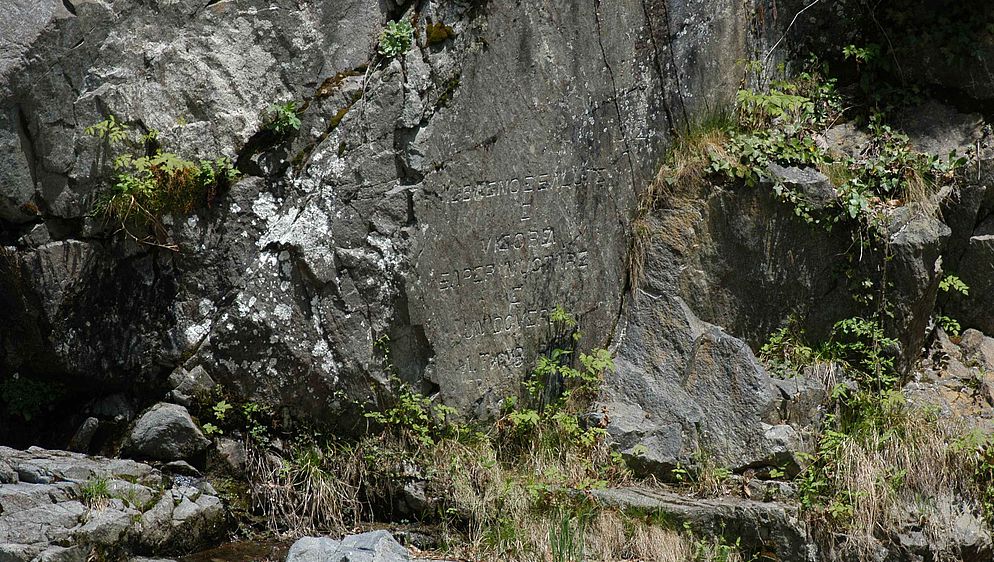

Di fianco alla cascata, su una roccia liscia come una pietra tombale s’intravvede una scritta incisa a caratteri cubitali: «Il bagno è salute e vigore - Saper nuotare è un dovere» e, sotto, a siglare quella strana massima rupestre, «A. Tamburini». Ovvero Angelo Tamburini.

Carneade, chi era costui? Chiederete voi. È presto detto, anche se vale la pena soffermarsi un po’ di più sulla figura di questo insigne malcantonese.

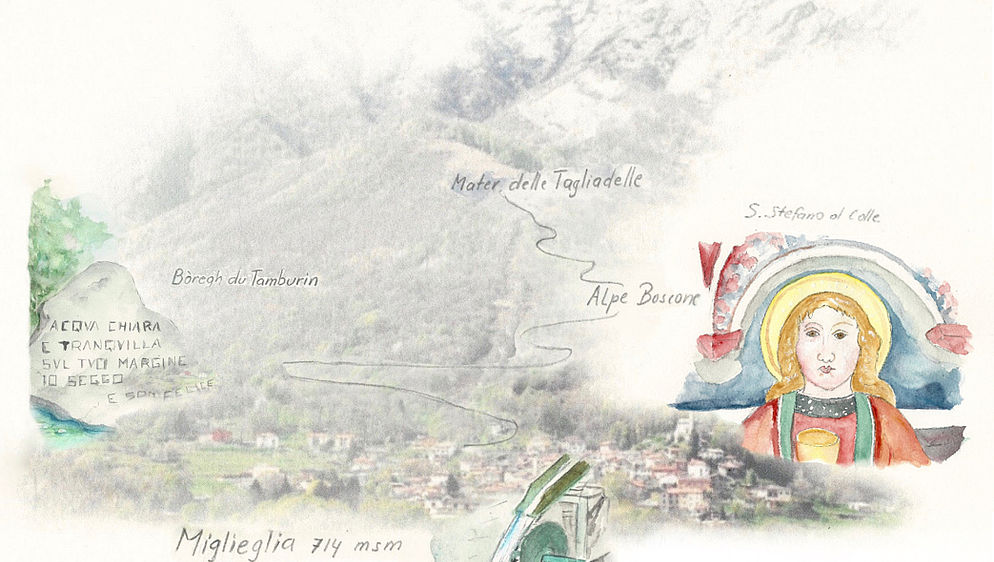

Angelo Tamburini nasce a Miglieglia nel 1867, in un Malcantone rurale e depresso, che pur generando a profusione artisti e menti geniali spedisce i suoi figli a far fortuna all’estero. Lui invece rimane, o almeno, non si allontana di molto.

È un ragazzo intelligente e precoce e non tarda a dimostrarlo.

Nel 1881, appena quattordicenne, in soli sei mesi (invece dei due anni regolari), porta a termine la cosiddetta «Scuola Normale» di Locarno e diventa insegnante a Cadenazzo, dove deve vedersela con una sessantina di alunni delle classi miste. Se la cava egregiamente, il giovane Tamburini, e per quel suo lavoro di docente guadagna cinquecento franchi all’anno. Quella sua prima esperienza gli lascerà attaccata alla pelle una profonda passione per il mondo della scuola e dei giovani, alla cui educazione dedicherà tutta la vita.

Angelo è un personaggio poliedrico, che non si limita alla sua missione pedagogica. È anche uomo politico (deputato in Gran Consiglio per il partito liberale, promotore del raggruppamento terreni, precursore della fusione dei comuni) e scrittore: pubblica libri di testo e manuali agricoli e, da attento studioso dei più disparati campi dello scibile umano, scrive testi sull’alpinismo e la montagna, opuscoli contro l’alcolismo come piaga sociale e pamphlet in difesa degli animali e della natura.

È uno di quegli uomini tutto d’un pezzo, il Tamburini, legato alla terra e a chi la lavora. È un legame forte, questo, che gli viene dal padre fornaciaio e contadino, e che lo accompagnerà per tutta la vita improntando ogni sua attività.

L’amore per la terra e per la natura, lo porterà a percorrere in lungo e in largo il territorio che l’ha visto nascere e in cui lascerà dei «segni» che lo ricordano.

Ed è appunto attraverso questi «segni», che l’ho conosciuto.

«Non mi sento un ricercatore, uno specialista. Mi considero piuttosto un “localizzatore di reperti”, che riferisce a ricercatori e specialisti quello che vede». A parlare così è Marco Casari, a cui devo la scoperta e l’«incontro» con Angelo Tamburini. I reperti a cui Marco fa allusione, in questo caso, sono delle pietre. Blocchi granitici di varie dimensioni, nascosti nei boschi del Malcantone o bagnati dagli spruzzi dei torrenti, che alimentano l’intricata rete idrica di quest’angolo di Ticino.

Su quelle pietre, el Tamburin ha lasciato le sue massime lapidarie, è il caso di dirlo, che inneggiano alla natura e all’acqua, quell’elemento liquido che tanto lo affascina.

Poco sopra Miglieglia, sulle pendici del monte Lema, c’è una valle angusta e selvaggia, disegnata dal riale di Bavòcc, che si fa strada gorgogliando tra le rocce e la vegetazione rigogliosa. Ne risalgo per un breve tratto il corso, guidato da Marco, il «localizzatore», che ad un certo punto mi indica qualcosa oltre un intrico di rami.

«Quello è il borègh du Tamburin» mi dice, il gorgo di Tamburini. Il fiume in quel punto interrompe il suo veloce defluire e forma una pozza, dove l’acqua si riposa e descrive un lento ondeggiare circolare che cattura riflessi di cielo.

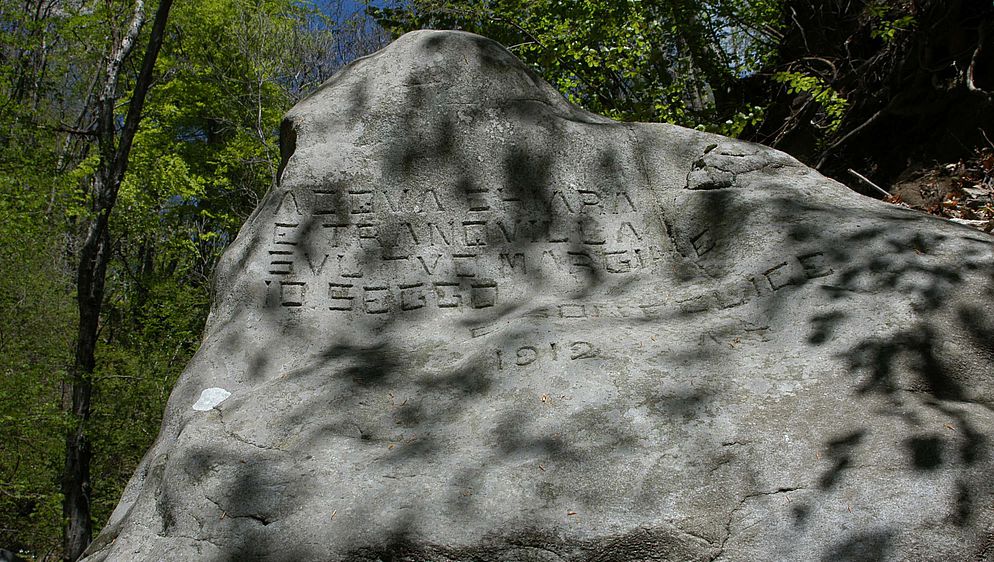

Qui, Angelo Tamburini veniva a fare il bagno, ad immergersi in quell’acqua che tanto amava, elemento primordiale, purificatore, fonte di rinascita. « Acqua chiara e tranquilla sul tuo margine io seggo e sono felice 1912» si può leggere, lì accanto, su un grande masso animato da un baluginare di ombre e di luci.

Il borègh du Tamburin oggi è profondo solo qualche spanna, riempito dal pietrisco portato da tante piene, che hanno lasciato tutt’attorno anche i resti scheletriti di alberi conficcati nella ghiaia.

Torniamo sui nostri passi e riprendiamo il cammino, questa volta più agevole, sul sentiero che sale verso il Lema.

Poco oltre i 900 metri di quota, s’incontra l’alpe Boscone. Anche qui Angelo Tamburini ha lasciato un suo «segno», affidandolo a una roccia levigata dal ruscello. «Dio protegge coloro che congiungono alla forza la bontà» declama questa volta la pietra. E la frase, curiosamente, me ne richiama alla mente un’altra, simile, che campeggia su una moltitudine di manifesti, cartoline, copertine di libri, quaderni e Moleskine: «Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza», affiancata dall’immagine bicolore del suo autore: Ernesto Che Guevara.

«Anche se le massime sono sue, è difficile pensare che Angelo Tamburini, docente, granconsigliere e scrittore, se ne sia andato in giro con mazzetta e scalpello a scolpirle sui sassi», riflette Marco, «probabilmente qualcun altro l’ha fatto per lui».

Il sentiero riprende a salire, più ripido, in uno straordinario bosco di faggi. Alcuni sono immensi e secolari, veri e propri monumenti pieni di vita che una natura generosa ci ha offerto in dono. «Le piante hanno virtù di ingentilire ed educare gli animi e risvegliare in noi pensieri nobili e delicati», scriveva il Tamburini forse ammirando alberi come questi.

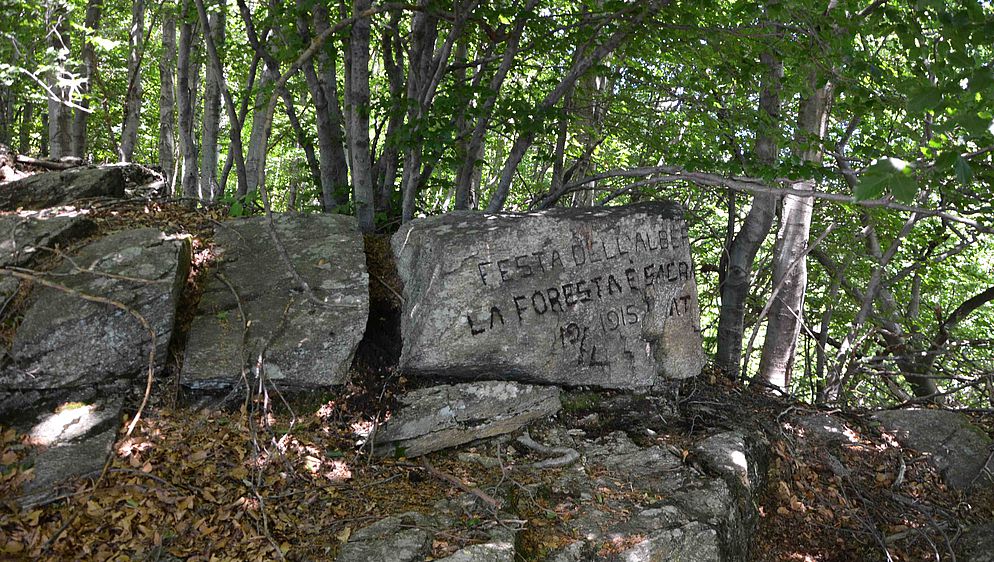

Dove il bosco inizia a diradarsi, sul costone che sale sotto la funivia, a una decina di metri dal sentiero, un masso squadrato tramanda un altro messaggio: «Festa dell'albero. La foresta è sacra 1914-1915 A.T.».

In campo didattico il Tamburini è un «fervente innovatore», come lo definisce Plinio Grossi, curatore della ristampa della Guida al Malcantone, che il maestro di Miglieglia aveva scritto con Antonio Galli (1)

È l’inventore delle passeggiate scolastiche (1890), il promotore del disegno e del lavoro manuale nelle scuole (2), l’iniziatore delle visite mediche ed oculistiche per gli alunni e l’ideatore della Festa dell’Albero, che si tiene per la prima volta in Ticino nel marzo del 1914.

Per il professor Tamburini, la Festa dell’Albero «è destinata ad innalzare il lavoro e l’economia domestica e rurale a dignità di mezzo educativo… questa festa sarà quella del popolo: il popolo tutto comprenderà finalmente che la foresta è sacra, che un paese che disbosca muore e che la sanità, la forza, la ricchezza, la felicità delle generazioni umane sono in gran parte conseguenza naturale e diretta del rispetto che l’uomo ha della libera espansione della vita naturale».

E per lui, quella festa, celebrata per alcuni anni in tutto il Ticino, rappresenta il profondo amore che egli nutre per la natura, i suoi esseri e le sue manifestazioni.

Angelo Tamburini muore il 9 di agosto del 1941. «A quei tempi, l’unico bagno che c’era in paese era quello della mia zia al ristorante Centrale- mi aveva raccontato Armida Ryser Demarta, di Novaggio, scrittrice di commedie e poesie dialettali, che aveva conosciuto Angelo Tamburini quando era una ragazzina. Era un vecchio bagno, enorme, di ghisa. Il professor Tamburini era solito usarlo, soprattutto l’inverno, e vi rimaneva a mollo per almeno un’ora. Un giorno, la zia, non vedendolo comparire, si era preoccupata. È andata a vedere e lo ha trovato morto nella vasca».

Da allora, Angelo Tamburini riposa nel cimitero di Novaggio. Un ragazzino di marmo con un libro e una rosa in mano (lo avevo descritto come «incredibilmente bianco» qualche anno fa, ma ora è indubbiamente bisognoso di una salutare ripulita) veglia sulla sua tomba. Lì vicino, su di una parete della Gesòra, la chiesa di Santa Maria di Carate, dedicata alla Beata Vergine del Carmelo, una lista di otto massime. «Il maggior peso che sopporta la terra, è quello dell’uomo ignorante». È la mia preferita.

Oggi, dell’eclettico personaggio malcantonese rimangono gli scritti, il nome di una via e le insolite incisioni rupestri, che aspettano pazientemente chi le saprà trovare.

Note al testo

(1) Cfr. Plinio Grossi, Il Malcantone. Dalla guida Galli-Tamburini alle fotografie di Eugenio Schmidhauser, Lugano, Edizioni Edelweiss, 1984. Pg.25

(2) «Vorrei , o Signori, che la nostra Confederazione facesse un po’ d’economia nei cannoni, nelle baionette, nelle fortificazioni ed incoraggiasse il lavoro manuale e il miglioramento dell’agricoltura» (conferenza tenuta a Lugano nel 1892)