Gli occhi scuri di Faustine sorridono dietro un sipario variopinto di gerbere, calle, gigli e orchidee. Tutt’attorno, profumi intensi di fiori, di muschio, di candele aromatiche. Alle pareti, composizioni per ogni circostanza, cartoline, biglietti messaggeri di auguri e di dolci parole.

Il negozio di fiori di Faustine, accanto alla strada, a Vernayaz, colpisce per il suo blu intenso chiazzato del rosso delle decorazioni murali. Alle sue spalle, oltre un terreno incolto popolato di «nani-giganti» dallo sguardo perso nel vuoto, la montagna si apre in uno squarcio profondo e oscuro, da cui sgorga un alito fresco e l’acqua grigia di un torrente, che si distende alla luce e inizia a trotterellare lungo la piana del basso Vallese per poi andare a mescolarsi con quella più dubbia del Rodano.

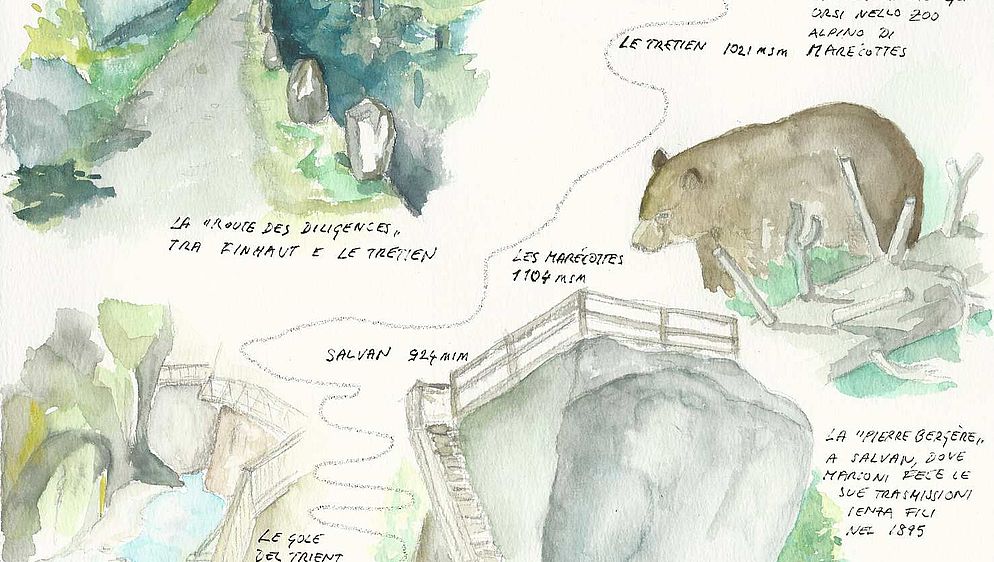

Questa spaccatura – alta decine di metri e di cui non si vede la fine – è la gola del Trient, scavata nella roccia dalla corrente dell’omonimo fiume, che in millenni di meticoloso lavoro ha sgranocchiato lo scalino glaciale. I romantici dell’Ottocento erano rimasti estasiati davanti a questa meraviglia geologica e la letteratura dell’epoca è impastata delle loro impressioni di ammirazione e terrore.

Oggi ancora, il turista curioso visita la gola, percorribile per un tratto su passerelle aeree aggrappate alle pareti strapiombanti: «Abbiamo ottomila visitatori all’anno. Non sono tantissimi, ma ci va bene così», mi dice Faustine, che, dal 2012, vende i biglietti d’entrata nel suo negozio.

La storia della gola del Trient s’intreccia con quella del turismo alpino, che muove i primi passi nei decenni seguenti la scoperta delle Alpi da parte degli avventurosi studiosi del secolo dei lumi, come il ginevrino Horace-Bénédict de Saussure, figura di primo piano del pensiero scientifico di fine Settecento.

Smanioso di misurare l’altezza del Monte Bianco, questo figlio illustre della città di Calvino promette una lauta ricompensa a chi per primo troverà la via per raggiungerne la vetta. Così, nell’agosto del 1786, Jacques Balmat, cacciatore di camosci e cercatore di cristalli di Chamonix, e il medico Michel Gabriel Paccard conquistano finalmente la cima della grande montagna. L’anno seguente, Balmat accompagnerà lassù anche lo stesso de Saussure con quintali di attrezzature utili ai suoi esperimenti scientifici. È il 3 agosto 1787, giorno ritenuto data di nascita dell’alpinismo.

Fino ad allora, l’impressionante e quasi invalicabile massiccio alpino, disteso nel cuore dell’Europa come uno smisurato croissant, che dalla Slovenia va a bagnarsi nel mare della Costa Azzurra, aveva suscitato solo arcani timori nelle popolazioni insediate tra le sue pieghe, che si figuravano la montagna come il regno di creature malefiche e mostruose. Una visione, questa, alla cui rettifica non contribuivano certo atteggiamenti come quello del vescovo di Annecy, che se ne andava a esorcizzare con un diluvio di acqua santa gli «orridi ghiacciai» di Chamonix.

L’interesse crescente per le scienze naturali, nel 18esimo secolo, trasforma le Alpi in un vasto terreno di ricerca, osservazione e sperimentazione e il voyage savant stuzzica la curiosità e diventa la forma più diffusa di viaggio tra gli intellettuali danarosi dell’epoca, che diffondono con i loro scritti un’immagine positiva della montagna. Basti pensare ad Albrecht von Haller e al suo poema Die Alpen, o a Jean-Jacques Rousseau, che, nel romanzo La nouvelle Héloïse, fa della montagna il regno delle grandi emozioni, tramutandola in un mito collettivo, che innescherà una vera e propria esplosione del turismo alpino nel corso dell’Ottocento.

Il massiccio del Monte Bianco diventa il principale polo d’attrazione per i rampolli dell’aristocrazia europea, che si mettono in viaggio per ammirare i «sublimi orrori» delle sue «ghiacciaie». E Ginevra ne è la porta d’entrata. Dalla città lemanica partono i due itinerari classici diretti a Chamonix, quello che percorre la valle francese dell’Arve e quello che segue la riva del Lemano, raggiunge il basso Vallese, risale la Valle del Trient e arriva nella città savoiarda attraverso il Col des Montets.

La Valle del Trient entra così nella storia del turismo alpino. Di qui passano frotte di viaggiatori, letterati, alpinisti ambiziosi. E di qui passerà anche l’inglese Thomas Cook, l’inventore del turismo moderno e del viaggio organizzato, con il primo gruppo di «clienti», che accompagna a visitare la Svizzera. Non è dei più agevoli, l’itinerario, comunque, e i viaggiatori sono costretti ad avventurarsi sui ripidi sentieri utilizzati per i loro piccoli commerci dagli abitanti della valle.

Con l’arrivo a metà Ottocento della ferrovia nella piana del Rodano, questi ultimi si fanno però rapidamente furbi e, fiutando possibili lucrosi affari, promuovono la costruzione di una strada adatta a carri e piccole carrozze: la cosiddetta route des diligences, che sarà tracciata negli anni tra il 1855 e il 1867.

Più volte rimaneggiata e allargata, la «via delle diligenze» rimane tuttora l’unica strada che risale l’intera valle fino al confine francese. L’accesso allo spettacolare percorso, disseminato di una cinquantina di curve, è ora però limitato a escursionisti e ciclisti. Il traffico motorizzato, invece, è possibile fino a metà vallata, mentre la parte superiore si raggiunge solo da Martigny, passando dal Colle della Forclaz.

Un cielo blu cobalto sgocciola raggi di sole roventi, che mi scoraggiano dal mettermi in cammino e inerpicarmi sui novecento metri di dislivello della strada delle diligenze. Meglio farla in discesa, penso, e mi presento umilmente alla stazione di Vernayaz deciso a risalire la valle del Trient comodamente seduto su una carrozza del Mont Blanc Express, il trenino che collega Martigny a Chamonix, con un percorso panoramico e vertiginoso.

Destinazione: Finhaut, uno dei villaggi che maggiormente ha tratto profitto dall’industria degli stranieri, che tra Otto e Novecento trasforma profondamente l’economia della valle fino ad allora essenzialmente agricola. I viaggiatori iniziano a trascorrervi le estati, sono anzitutto aristocratici e rampolli dell’alta borghesia inglese suggestionati dalle descrizioni della guida Baedecker, che si spreca in elogi per questo «charming village», assurto a stazione climatica, da cui si gode una splendida vista sull’intera vallata e il ghiacciaio del Trient, lassù, in alto, con i suoi sfavillanti bagliori.

«I contadini diventano proprietari d’hotel, cocchieri, guide e commercianti» mi racconta Sandro Benedetti, geografo e presidente dell’associazione Vallis Triensis, istituita nel 1999 con lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della valle. «Solo a Finhaut, tra il 1860 e il 1913, vengono costruiti venti alberghi e il comune rivaleggia con località affermate come Zermatt o Grindelwald», continua Sandro, che ben conosce il paese che gli ha dato i natali, lui, figlio di un operaio italiano emigrato in Svizzera all’epoca dei grandi lavori idroelettrici e stradali. La fortuna dura però lo spazio di pochi decenni e dopo il primo conflitto mondiale inizia il declino, perché, conclude Sandro, «non c’è stata la capacità di rinnovarsi, di adattarsi a nuove forme di turismo, come quello invernale».

Inutile anche il tentativo di risollevarne le sorti, nel periodo tra le due guerre, grazie alla scoperta di una sorgente d’acqua radioattiva, declamata come toccasana per varie infermità. Le presunte qualità benefiche della Radi-eau richiamano a Finhaut convalescenti, rachitici, anemici, diabetici, obesi e altri portatori delle più svariate magagne, ma «l’effetto» svanisce in breve tempo.

Finhaut oggi è un nucleo compatto di costruzioni sospeso su un burrone e attorniato da fitte foreste di conifere e ampi prati. I grandi alberghi belle-époque hanno chiuso i battenti uno dopo l’altro, trasformati in case d’appartamento.

Qua e là, zampillanti fontane mettono in guardia il passante, eau non potable, e tiro dritto rinunciando a rinfrescanti abluzioni. Trovo un po’ di refrigerio nella chiesa parrocchiale, dedicata a «Notre Dame de l’Assomption». Un monumento storico che lascia a bocca aperta. Colori inusuali, pioggia di luce calda dalla grande vetrata, il simbolo «M» di Maria dipinto sulle colonne, inciso nei banchi o forgiato nel ferro delle cancellate, un trittico di Alexandre Cingria, che lascia basiti per la sua audacia, con al centro una Vergine bella come una principessa, che protegge sotto il suo ampio mantello una moltitudine di anime strappate al Purgatorio.

La chiesa, il cui aspetto attuale risale al 1929/30, è decorata dagli artisti del Gruppo di Saint-Luc e Saint-Maurice e fa pensare, come ha scritto lo stesso Cingria «all’interno di uno scrigno in cui l’ispirazione bizantina si allea a un’arte popolare al contempo devota e gaia, che so odiata dagli spiriti razionali».

La strada delle diligenze inizia tra i prati ai margini del villaggio, ma subito scende con uno zigzagare di strette curve in un’abetaia profumata di resina. Il volo di una gazza agita per un attimo l’immobilità dell’aria stanca. Tra i ciuffi d’erba e i fiori intravvedo l’occhio vigile di una vipera in agguato, arrotolata nel suo buco d’ombra.

Uscendo dal bosco, ecco Le Trétien, un pugno di belle case incrostato al pendio e dichiarato insediamento d’importanza nazionale. Lì accanto, il torrente Triège ha scavato una profonda gola, già visitata dai turisti di fine Ottocento e ora percorribile seguendo un fresco e ripido itinerario.

Un crescente vocio, splash, grida di bambini, gente spaparanzata al sole, la strada delle diligenze, che, dopo Le Trétien, si perde, cancellata dalla moderna carrozzabile, passa accanto alla piscina di Marécottes, un suggestivo bacino lungo una settantina di metri ricavato da una cavità generata dall’erosione glaciale. Florian Piasenta, un giovane entusiasta, gestisce con tutta la famiglia l’insolito bagno pubblico, affiancato dallo «zoo alpino», nato negli anni Sessanta e dedicato alla fauna delle nostre montagne, orsi e lupi compresi.

Da qui si scende a Salvan, altra stazione climatica della belle-époque, che richiamava una clientela famigliare e cosmopolita, tra cui troviamo personaggi famosi, come Igor Stravinskij o Guglielmo Marconi. A lui e alla storia della radio è dedicato un simpatico museo. L’inventore bolognese, poco più che ventenne e afflitto da problemi respiratori, soggiorna a Salvan nel 1895 e ne approfitta per effettuare i suoi esperimenti di telegrafia senza fili, aiutato da un ragazzino del posto, Maurice Gay Balmaz, che scorrazza nei prati reggendo una rudimentale antenna, mentre Marconi lancia i suoi segnali dall’alto della Pierre Bergère, un gigantesco masso erratico, che sovrasta il centro del paese. Nel 2008, l’Unione Internazionale delle telecomunicazioni assegna a Salvan il titolo di culla delle telecomunicazioni, suscitando le ire nella patria dell’inventore e un caso internazionale, che Yves Fournier, presidente della Fondation Marconi di Salvan, liquida con un «noi non volevamo impadronirci di niente».

Al limitare del paese, la strada delle diligenze si riappropria del tracciato originale, precipitando sulla valle del Rodano con un groviglio di quarantatré curve da capogiro. Mi arrendo e, per tornare al piano, riprendo il Mont-Blanc Express, che mi regala altre incantevoli visioni, mentre, lontano, una morbida bruma svapora nel rosso-dorato dell’orizzonte.