Il sesto giorno, il buon Dio apportò gli ultimi ritocchi alla sua creazione. Roba da poco, tutto era così perfetto, solo una piccola rifinitura qua e là, forse, più che necessaria, utile per appagare quella sua innata attenzione un po’ maniacale per il dettaglio. Poi, prima di andarsene a riposare, si soffermò a contemplare l’opera compiuta. Un largo sorriso di soddisfazione ruppe la candida impassibilità del suo barbone e un profondo sospiro di sollievo si liberò dal petto del Creatore. «Ho proprio fatto un buon lavoro!» pensò, guardandosi le mani. Così facendo, si accorse che un po’ di materia primordiale gli era rimasta appiccicata alle dita. Si strofinò vigorosamente i palmi e quel nonnulla agli occhi di Dio si trasformò in una spaventosa pioggia di massi, che caddero con un boato su un minuscolo pianeta, più tardi chiamato Terra. I macigni si sparsero sulle montagne e nelle vallate, ammassandosi in particolare in una di queste, che da allora appare seminata di una miriade di blocchi di granito, tra cui serpeggia un limpido torrente: la valle Bavona. Questa la leggenda (o, almeno, una delle tante), che spiega l’origine della sua particolare morfologia e del suo (più o meno) immobile esercito di sassi.

È curioso come, spesso, gli stessi miti e le stesse leggende si ritrovino nei luoghi più disparati e lontani del pianeta, come generati spontaneamente da un’arcana memoria collettiva, nutrita, forse, da un soffio divino. Sono incappato in una del tutto simile a quella della Bavona a Capo Verde, mentre rincorrevo megattere su un vecchio schooner olandese con la biologa Beatrice Jann. In quel caso, il buon Dio buttò in mare l’eccesso di materia primordiale, dando origine alle dieci isole dell’arcipelago, che sbucano dall’Atlantico come immensi dorsi di balene.

Ma torniamo alla Bavona. Mi chiedo se valga ancora la pena parlarne, dopo che su questa valle è stato detto e scritto di tutto e di più. Credo di sì. Prima di tutto perché sono particolarmente affascinato da questo lembo di terra (e di sassi) che si distende da Bignasco su fino a Robiei, al Basodino e al Cristallina, poi perché, il paradigma del nostro passato lì è rimasto come cristallizato ed è sempre un bene andarlo a rileggere «per capirlo finalmente e confrontarlo con un presente ricco di contraddizioni, di incognite e di paure», come ha scritto Renato Martinoni, oppure ancora, come ha osservato l’acuto Piero Bianconi, «parlarne è come imbalsamare d’inchiostro una affettuosa memoria». E ci sarà sempre qualcuno che vorrà condividerla.

Il miglior modo per scoprire l’anima di un luogo è il ritmo lento del percorrerlo a piedi. Ed è ciò che voglio fare, in questa giornata d’inizio giugno.

Qualcuno direbbe che è un sole malato, quello che infiamma l’aria immobile. Anche i rintocchi delle campane di Cavergno paiono soffocati dalla calura, nonostante lo sgolarsi del campanile per chiamare i fedeli alla messa. Intravvedo il paese di là dal fiume, dopo aver lasciato Bignasco sull’asfalto sudato di una stradina di campagna. I primi passi, in simili situazioni, sono sempre i più pesanti, ma, ben presto, la carrozzabile si fa sentiero tuffandosi nell’ombra del bosco e il camminare diventa piacere. È un tripudio di colori e di profumi, che mandano in fibrillazione nuvole di insetti e ti immagini che lì attorno sia tutto un succhiare di nettare, un correre di fiore in fiore. In una radura del bosco, lo sbuffare di un affumicatore, maneggiato attorno alle arnie da una sorta di candido burqa, cerca di tranquillizzare sciami di api agitate da uno smisurato appetito. Scambio due parole con l’uomo del burqa , che si rivela essere Germano, apicoltore in valle, e, per contrasto con la natura del luogo, il discorso finisce sull’edilizia speculativa e selvaggia, che sta inghiottendo ogni metro quadrato di Ticino. Finiranno per andare a bottinare sul cemento, le api, mi scappa, pensando con tristezza al rischio che gli industriosi imenotteri, dichiarati gli esseri più importanti del pianeta, facciano una brutta fine. E noi con loro.

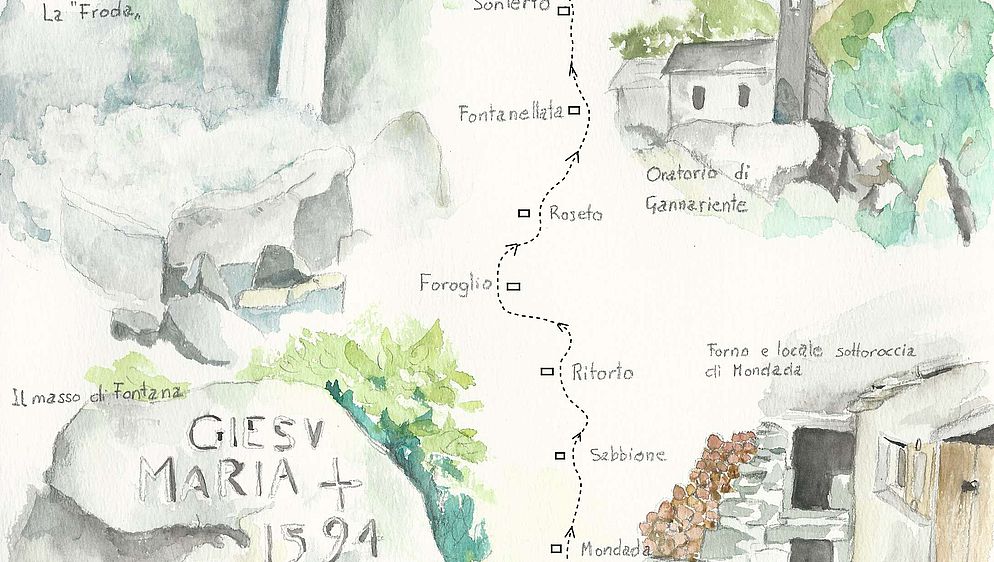

Poco più su, incrocio alcuni climbers, intenti a smontare un improvvisato accampamento prima di ritornarsene oltre San Gottardo. I saluti si perdono nel rumore dell’acqua della presa dell’Ofima. Ancora pochi passi ed ecco Mondada, una delle dodici terre della Val Bavona, una scacchiera di minuscoli prati, ombreggiati da vecchi castagni e disseminati di enormi massi, che gli abitanti hanno addomesticato e sfruttato per addossarvi case, coprire stalle, sostenere fazzoletti di orti, in un grandioso esempio di spirito d’adattamento, che non ha eguali in tutto l’arco alpino. In Val Bavona, «le frane diventano paesi», scrive Paolo Rumiz, osservando ammirato questa «meraviglia rupestre come Matera, ma trasferita sulle Alpi».

Nella Matera alpina, i sassi possono essere anche indelebili pagine di memoria, che urlano al mondo i drammi e le sciagure della gente, la quale, secolo dopo secolo, qui ha sgranato un’esistenza al limite, descritta con lucido realismo nei suoi romanzi dal cantore della valle, il maestro Plinio Martini, di cui si ricordano in questi mesi i quarant’anni della scomparsa. Su un masso, di fianco alla strada, poco dopo un’altra delle terre della Bavona, Fontana, una scritta rivela l’origine più prosaica di quel granitico esercito assopito: questo mondo di pietra è la conseguenza, non della leggendaria materia primordiale scrostata dalle mani del Creatore, ma di immani frane precipitate dalle vertiginose pareti rocciose che delimitano la valle.

«GIESU MARIA + 1594+ QUI FU BELA CAMPAGNIA» recita l’iscrizione, dolente epitaffio, che ricorda come lì, tra Fontana e Sabbione, un tempo c’era una distesa di prati e di campi, sepolti, più di quattro secoli fa, da una spaventosa frana. Uno dei tanti cataclismi che hanno trasformato la Valle Bavona in quello che è.

Il sentiero, dopo aver passato Sabbione, Preda e Ritorto, si avvicina al nucleo di Foroglio, che appare annebbiato dagli sbuffi della Froda, l’alta cascata che si stacca dal gradino della Val Calnegia e precipita su un groviglio di rocce dove s’infrange con un tuono continuo, disperdendo bianche nuvole d’acqua. Oggi, il grotto di là dal ponte è strapieno. Forse pochi, tra i clienti, sanno che più su, lungo il sentiero che porta a Roseto, c’è un’altra frase lapidaria incisa nella roccia: «IHS ANO 1812 A DI 25 MAGIO GIACOMO ZANZANIN STATO OFESO DI QUESTO SASO E DOPO 35 ORE PASO DA QUESTA VITA ALTRA. R.»

Giacomo Zan Zanini, operaio cavergnese, occupato a sgomberare il materiale franato sul sentiero, viene schiacciato da un masso e muore dopo trentacinque ore di atroce agonia. Lì accanto, anche una cappella ricorda la tragica fine di quel poveraccio e «le tante croci di cui è cosparsa la storia della Bavona e la sua gente». Il dipinto, del 2015, è opera di Romano Dadò, che ha affrescato alcune delle numerose edicole e i vari oratori che punteggiano la valle.

Sembra paradossale, ma in questo mondo di pietra, anche i sassi possono avere un loro prezzo e…una loro storia. «Nessuno offre cinquemila franchi? – annuncia il battitore a uno sparuto uditorio dall’aria assente – Nessuno?… A cinquemila franchi… e tre, visto che nessuno offre la cifra base, dichiaro l’asta conclusa.»

Oggetto della vendita, il Balòn di Frènc, un impressionante macigno squadrato, che non può sfuggire alla vista di chi percorre la strada tra Fontanellata e Faedo. Lo ritrovo, dopo aver dovuto abbandonare il sentiero interrotto da una frana caduta di recente.

Alto come un palazzo di cinque piani, quasi ottomila metri cubi di buona roccia, il Balòn di Frènc, nel 1967, viene venduto per duemila franchi dalla famiglia Balli a un cavista di Claro, ma, trattandosi per legge di un bene inalienabile, lo Stato si oppone. Inizia così la sua lunga storia, che vede dapprima il Tribunale delle espropriazioni decretare un indennizzo al cavista di millecinquecento franchi per mancato sfruttamento. Dopo un ulteriore ricorso, il Tribunale amministrativo intima al Cantone il versamento di una cifra spropositata, tanto che le autorità decidono di levare il vincolo protettivo. Il macigno verrà messo inutilmente all’asta e la sua storia andrà avanti per lunghi anni ancora prima di finire in una bolla di sapone.

«Il sasso è sempre qui ed è una bellezza per la Bavona» – mi aveva detto la signora dall’aria sorniona incontrata tanti anni fa, aggiungendo: «Sarebbe della ditta di Claro che l’ha comperato, ma è sul nostro terreno e noi riteniamo che quello che poggia sul nostro terreno è cosa nostra» aveva concluso accennando un sorriso.

«Non è vero che la Bavona sia una regione tetra, è piena di sole e di colori. Dipende dagli occhi con cui la si vuol vedere». E lui, Aldo Cattaneo l’aveva vista con gli occhi di chi vuol capire. Farmacista luganese con la passione per la montagna, Cattaneo era innamorato di questo «paesaggio aspro, dominato dalla pietra» e ha scandagliato la valle per anni, studiandola e fotografandola, fino alla sua morte nel 1991.

«Abbiamo scoperto la valle Bavona grazie agli articoli che Plinio Martini pubblicava sull’Almanacco valmaggese» mi aveva raccontato Nora, sua moglie, in una giornata grigia di fine millennio. Per capire, per toccare con mano la spietata realtà descritta da Martini, Aldo aveva percorso, passo dopo passo, l’infinita rete di inverosimili sentieri e scalinate scavate nella roccia ,che portano agli alpi della fame e intervistato gli ultimi alpigiani.

Voleva farne un libro, che uscirà postumo grazie a Nora, che aggiungerà i tasselli mancanti scarpinando tutta sola su quelle montagne.

Una donna minuta, dall’aspetto curato, Nora mi aveva fatto conoscere la sua, o meglio, la «loro» frana di Gannariente, quell’impressionante congerie di macigni rotolati a valle tra Sonlerto e l’ultimo nucleo della Bavona, San Carlo. Me ne aveva parlato con un groppo alla gola, accanto a un fuocherello acceso sotto un masso. «Questo era il nostro campo base, stavamo qui a mangiare. Pioveva, nevicava, eravamo sempre al riparo. Poi abbiamo costruito una casupola di legno contro un sasso, laggiù, dove c’è quel pianoro ricoperto di sabbia portata dal fiume. Lì stavamo anche a dormire. La frana ci ha sempre affascinati».

Forse lo spaventoso scoscendimento è proprio quello che ha cancellato «la bela campagnia», a cui accenna la scritta di Fontana, oppure un altro più o meno coevo, visto che l’oratorio di Gannariente, costruito sopra la frana, quasi a volerla esorcizzare, porta la data del 1595.

Pare ci fosse anche qui, un villaggio, un tempo. La leggenda vuole che sia stato distrutto quando i suoi abitanti uccisero la cüra, sorta di animale mitologico dalle fattezze indefinibili, il quale, ogni giorno, si mangiava il pranzo che una famiglia di contadini, prima di andarsene a lavorare nei campi, preparava per la figlioletta. Scoperto l’abusivo commensale, responsabile del digiuno e della magrezza della bambina, lo avevano così ammazzato. Il giorno seguente, una gigantesca frana seppelliva il paese. La cüra altro non era che il suo lare protettore.