«Rubavano anche i bambini e quando erano belli grassi li mangiavano. Un giorno una cröiscia è scesa dalla montagna, ha preso un bambino e l’ha portato su, l’ha chiuso in una gabbia di legno e gli dava da mangiare per farlo ingrassare. Ogni tanto gli controllava un dito attraverso le sbarre per vedere se era diventato grasso».

La signora in bianco e nero, animata dallo scorrere dei fotogrammi della vecchia pellicola, racconta la sua storia con tranquilla convinzione, guardando dal basso lo spilungone tedesco e assicurandosi alla fine di ogni frase che questi abbia capito e annotato tutto nel suo taccuino.

«Quando era pronto, l’ha fatto uscire dalla gabbia. Il bambino era diventato piuttosto grande (con la mano tesa mima l’altezza) e mentre la cröiscia si chinava sulla pentola, per vedere se l’acqua in cui voleva farlo cuocere stesse bollendo, il bambino l’ha presa per le gambe e l’ha rovesciata dentro. Così è morta l’ultima pagana».

La pellicola ha un sussulto, mentre la donna guarda con aria interrogativa lo spilungone. Alto e magro, con un’incombente calvizie che gli allarga la fronte e le tempie, Lukas Högl prende accuratamente nota del racconto, imperturbabile nella tuta di lavoro, mostrando solo un accenno di sorriso alla sua conclusione.

Quando percorro la Valle di Blenio mi viene sempre in mente questa scena e ricordo quanto mi aveva divertito la prima volta che l’avevo vista, in quel vecchio filmato riesumato dalle teche della RSI. Parlava delle case dei pagani (chiamate anche ca’ di cröisc, o case dei grebels), le singolari costruzioni aggrappate alle pareti rocciose, che troviamo soprattutto nella Valle del Sole.

Lukas Högl, architetto zurighese appassionato di storia medievale, che è stato il primo a occuparsi in modo veramente «scientifico» delle case dei pagani, stava terminando i suoi rilievi a Malvaglia e a Dongio, per raccogliere informazioni tra gli abitanti del posto, ultimi depositari di una memoria storica che, forse, avrebbero permesso di fare chiarezza sul perché antichi abitatori della valle si fossero ingegnati a tirar su con i loro scarsi mezzi queste ardite costruzioni.

Högl ne ricaverà soltanto rimasugli di leggende impastati in nebulosi racconti, ma le analisi al carbonio 14 dei reperti trovati sul posto gli riveleranno un dato sicuro: le prime case dei pagani sono state costruite attorno all’anno Mille e saranno utilizzate almeno fino al 14.esimo secolo. Tutto il resto rimarrà un intrigante mistero. E non è l’unico in questa vallata alpina, importante e trafficata via di comunicazione tra l’Europa del nord e il mondo mediterraneo per tutto l’alto Medioevo.

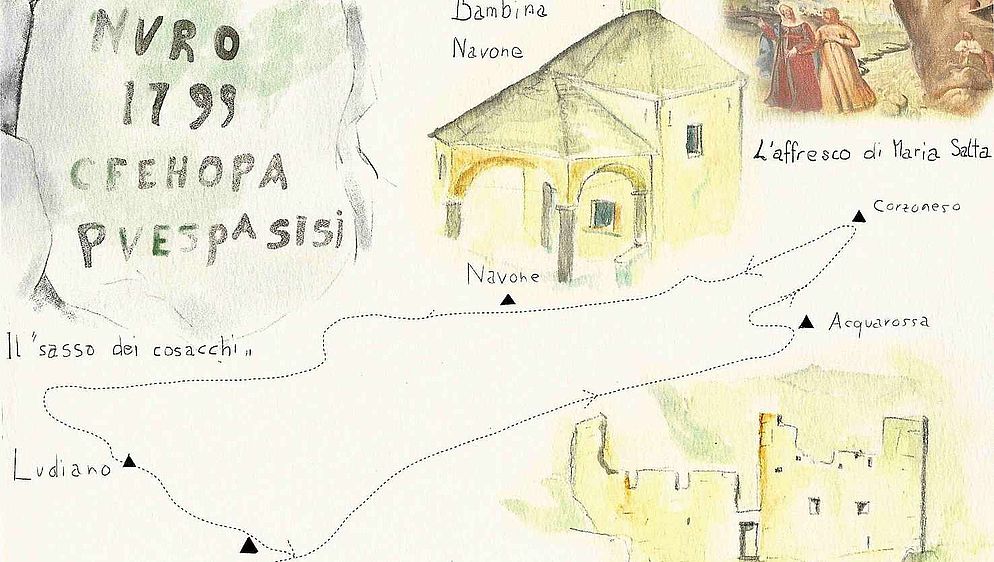

Prendiamo ad esempio la strana scritta incisa su una roccia nel bosco, sopra Semione: «NVRO 1799 CFEHOPA PUESPASISI». Questo, a occhio e croce, quanto si riesce ancora a decifrare. Che cosa significa? E chi l’ha scolpita?

Nel settembre del 1799, la relativa tranquillità delle nostre terre è sconvolta dal passaggio dell’esercito austro-russo del generale Suvorov, diretto al nord delle alpi, per congiungersi alle truppe alleate di Korsakoff e combattere contro i francesi, per scacciarli dalla Repubblica Elvetica. Sono oltre ventimila uomini, stanchi e affamati, che seminano il terrore tra la popolazione locale costretta a foraggiarli, privandosi di quel poco che gli offre la già misera economia di sussistenza.

A Biasca, l’esercito si divide, una parte affronta la salita verso il passo del San Gottardo, un’altra prende la via del Lucomagno. Pare che, avviandosi su per la valle del Brenno, due Cosacchi, forse più disperati degli altri, disertano, fuggendo sulla montagna. La scritta si dovrebbe a loro, che l’incidono su una roccia, prima di finire morti ammazzati e buttati giù da un dirupo da parte di un contadino, a cui volevano rubare il maiale.

Per duecento anni quell’iscrizione rimane un mistero, fino a quando «un signore di Biasca, che conosce il russo, è riuscito a tradurla». A raccontarmi quest’ultimo dettaglio era stata Mariella Becchio, ex docente e appassionata di storia locale, che mi aveva accompagnato, ormai una ventina di anni fa, al cospetto del misterioso petroglifo. «È scritta in caratteri latini – mi aveva spiegato – ma è russo e significa “Nicola 1799 immergersi nella natura”».

Sono ritornato, sulla montagna, un paio di mesi fa, ma orientarmi nel mio ricordo è stato come avventurarmi in un’intricata e confusa boscaglia. E della famosa roccia incisa non ho più trovato alcuna traccia.

Poco lontano, però, c’è Navone. È una bella scoperta, ad arrivarci per la prima volta, Navone. L’antico nucleo, con le stalle, le cascine e il singolare oratorio ottagonale di Santa Maria Bambina, è adagiato su un incantevole terrazzo naturale, che si distende a 770 metri di quota.

Doveva essere abitato stabilmente, in passato, come sembrerebbe suggerire l’ampia campagna, che si estende a sud dell’insediamento (ci sono ancora le buche in cui si conservavano le patate) e il toponimo ul Scimantéria, il cimitero, «che indicherebbe la presenza, in tempi remoti e non identificati, di sepolture».

Vi arrivo seguendo uno dei quattro sentieri storici creati tra il 2006 e il 2013 da Blenio Turismo: il numero 1, un itinerario circolare di una quindicina di chilometri, che inizia ad Acquarossa.

A dire il vero, io parto da Motto, vicino alla bella chiesa romanica di San Pietro. Ho calcolato che, per la stagione (è il 19 marzo) e l’orografia della valle, se voglio farmi accompagnare dal sole su tutto il percorso, devo partire da lì. E così ho fatto, incamminandomi una mattina lungo il Brenno, su un viottolo di campagna immerso nel bosco, ciò che resta del tracciato medievale della strada del Lucomagno. Poco oltre, si incontra l’oratorio di Santa Maria del Monastero, dove un tempo esisteva un ospizio per i viandanti. Sull’altra sponda della valle, s’intravvede Dongio, sovrastato dalla sua casa dei pagani appiccicata alla roccia.

La natura fa fatica a scrollarsi di dosso il letargo invernale e solo qualche timido fiorellino si assume l’ingrato compito di rompere il ghiaccio. L’aglio orsino ha però già colonizzato il sottobosco con larghe chiazze compatte di un verde brillante.

Il paesaggio si distende ora in un’ampia campagna, nel mezzo un’altra chiesa romanica, San Remigio, un edificio biapsidale risalente all’XI secolo. Una sorta d’asceta, immobile nella posizione del loto, medita addossato alla facciata con il viso inondato di sole.

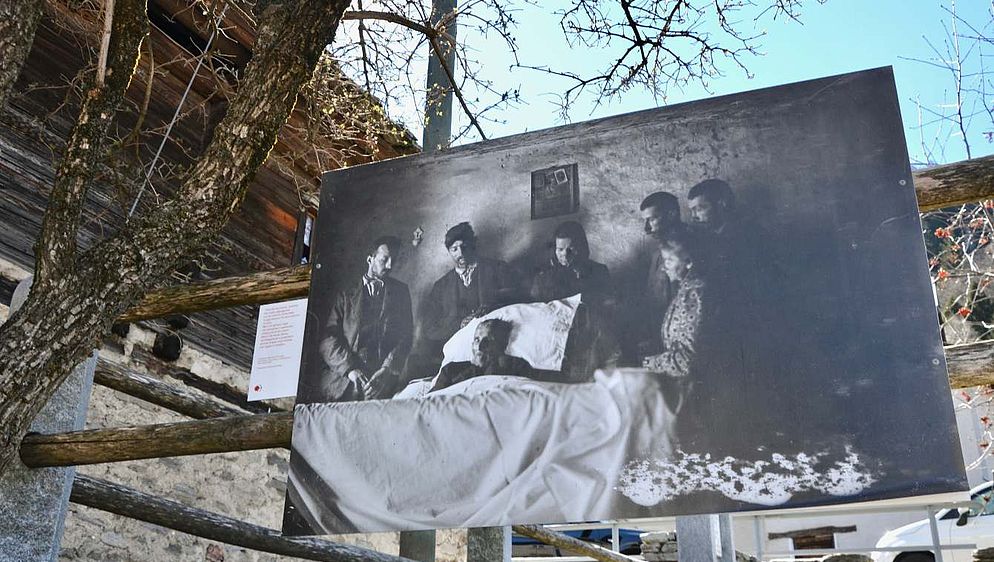

Il sentiero sale poi a Corzoneso e a Casserio, con l’insolita Casa Rotonda, dove ha vissuto il fotografo Roberto Donetta, ora sede dell’archivio dell’omonima fondazione. All’esterno, alcune gigantografie ricordano il tema della mostra in corso in quel momento: gli scatti post mortem del fotografo bleniese. Oltrepassato Casserio, il sentiero s’immerge nel Bosco delle Ganne, tagliando il fianco destro della valle tormentato da antichi scoscendimenti, e infine si distende arrivando ai monti di Valè e di Navone.

È deserto Navone, oggi. Nonostante il sole, un vento freddo e caparbio si fa strada nei viottoli e s’intrufola tra le case, sciogliendosi in mille refoli gonfi dei sentori di un inverno che non vuol darsi per vinto. Sul villaggio sta sospesa una strana atmosfera, quasi incantata, una vaga sensazione, come se si stesse penetrando in un mondo indefinito e misterioso.

La prima volta che ci sono venuto avevo incontrato una donna, non ricordo che età potesse avere, era uscita da una cascina, mi si era avvicinata e si era messa a narrarmi quanto le era successo.

«Un giorno stavo passeggiando laggiù – mi disse, indicando un punto imprecisato tra il profilo ondulato dei prati – all’improvviso mi è apparso un uomo, vestito come un cavaliere medievale. Camminava, piano, accompagnato da una dama, che indossava un lungo vestito. Mi sono passati vicini, in silenzio, e sono scomparsi là, dalle parti della chiesa».

Mi ero limitato a risponderle «interessante», con un cenno di assenso del capo, come sono solito fare in simili situazioni.

Pare però, che a Navone si avvertano energie contrastanti, per alcuni buone e positive, per altri, invece, oscure e negative, mi aveva raccontato allora Mariella Becchio, con cui avevo visitato il vecchio insediamento.

Mariella ha elaborato una sua singolare teoria, secondo la quale ci sarebbe una presenza ebraica nella storia della Valle di Blenio. Una presenza che risale ai primi anni dopo Cristo, quando i Romani avrebbero inviato ebrei di Palestina a colonizzare le vallate alpine. In seguito, ci sarebbero state parecchie diaspore, ultima delle quali quella spagnola, che risale ai secoli XV e XVI, quando molti giudei battezzati, ma rimasti fedeli alla loro fede, i cosiddetti marrani com’erano chiamati con spregio, fuggono dalla penisola iberica, cercando rifugio in altre parti dell’Europa. Sembra ci sia un documento bleniese cinquecentesco che attesti l’arrivo di spagnoli ad Aquila, mentre altri rivelerebbero casi di conversione, non si sa se vera o simulata per sfuggire alle maglie dell’inquisizione.

E Navone, mi aveva raccontato Mariella, è il centro di questa presenza ebraica. Guarda caso, nella chiesetta dedicata alla natività della Vergine, un gioiellino barocco risalente alla seconda metà del 1600, c’è un curioso affresco, che decora una lunetta, in alto, dietro all’altare e che rappresenta, come spiega la sottostante iscrizione, la vicenda di un’ebrea ingiustamente incolpata d’adulterio. Il marito, per punizione, la getta da una rupe, ma la Madonna la salva, afferrandola in volo, e la porta al piano dove la giovane si fa battezzare e prende il nome di Maria Salta. L’affresco, del 1678, è commissionato da Giovanni Iollo, «la cui famiglia – precisa Mariella – era di origine ebraica».

Interessante, veramente.