Il Seicento è stato il secolo di transizione che ha portato nuovi contributi nel campo dell’enologia, favorendo tra l’altro l’istituzione delle Accademie.

Il vino è da sempre stato un ottimo strumento primario della diplomazia in ogni epoca, ed è interessante a questo proposito notare come, sulla scia del cardinale Mercurino Arborio di Gattinara, gran cancelliere di Carlo V, il marchese di San Maurizio, ambasciatore del duca di Savoia a Parigi, fosse gran fautore della diplomazia del vino e usasse i vini piemontesi come regalie. Proprio curiosando tra le sue note spese, siamo in grado di sapere per esempio che l’11 febbraio 1669 egli inviò in dono al Signore di Colbert, il famoso ministro del Re Sole, ben sei barili di vino del Piemonte (o meglio la parte piemontese del ducato dei Savoia). L’elenco dei vini specifica pure il numero di bottiglie inviate al Nunzio apostolico e all’ambasciatore veneziano e nella lista non manca lo stesso Luigi XIV. Forse qualche lettore si chiederà come mai i vini di un piccolo ducato, nel novero delle grandi potenze dell’epoca fossero così famosi? Grazie alla diffusione della stampa nel secolo precedente, le opere dei sapienti dell’epoca furono divulgate con facilità e questo non mancò di esercitare la sua influenza, anche nel campo vitivinicolo della vecchia Europa.

Come abbiamo visto negli articoli precedenti, molti autori avevano «fotografato» la viticoltura italiana del 500.

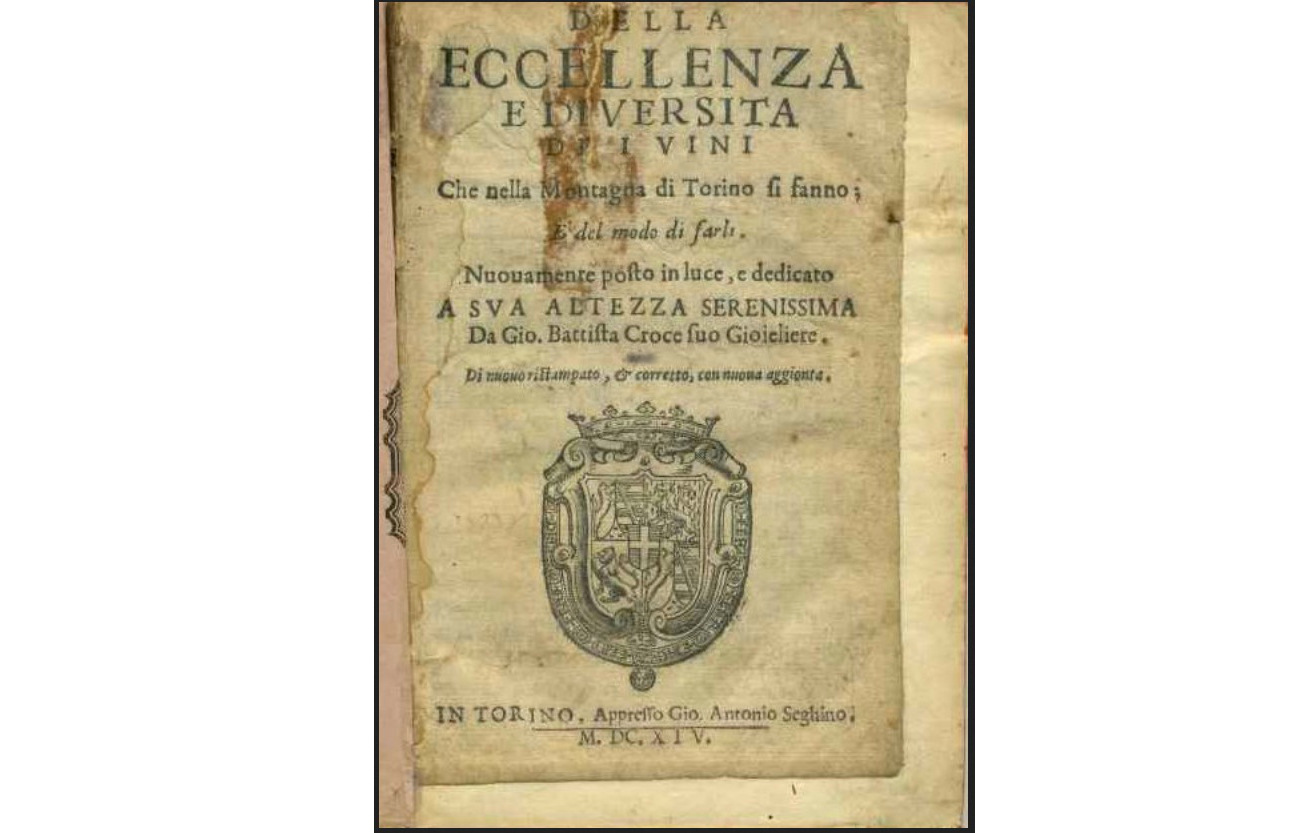

A rendere giustizia alla viticoltura del Piemonte fu nel 1606 Giovanni Battista Croce, orafo al servizio del duca di Savoia alla corte di Torino. Nel suo Della eccellenza e delle diversità dei vini che nella montagna di Torino si fanno, egli porta chiarezza e soprattutto ordine ampelografico nella viticoltura piemontese dell’epoca.

Giovanni Battista Croce coltivava la vigna di sua proprietà situata sulla collina torinese, nella sua opera, oltre alla sommaria descrizione delle varietà delle uve, è interessante notare il dettaglio delle tecniche di cantina.

Per quanto concerne le varietà, il Croce elenca le seguenti uve nere: il Nebiol (Nebbiolo), il Neretto usato ancora oggi per aumentare la colorazione del vino, il Mostoso, il Rossetto, il Cairo, la Grisa Maggior che produceva vini rosati e delicati, il Mauzanetto che faceva vini verdi e asprigni, l’Avanale produceva un vino dolce e profumato, la Mauzana, il Rossetto di bassa gradazione e poco conservabile, la Grisa Minor e il Castagnazza. Per quanto concerne le varietà bianche, il Croce elenca: Erbalus (Erbaluce), il Cascarolo «così chiamato perché quando è maturo cascano da sé i grani», il Nebbiol bianco (Arneis), Luglienga migliore da mangiare che per far vini secondo Croce, Brazolata produceva un vino di bassa gradazione, il Callorio, il Guernazza, il Moscatello, la Malvasia, la Passula bianca usata per far vini dolci, l’Uccellino «perché volentieri gli uccelli lo beccano».

Il Croce, come prima regola di un bravo vignaiolo, oltre che buon cantiniere, suggerisce di scegliere con criterio il terreno onde piantare il vigneto, che deve avere una buona esposizione, quindi dà dei consigli in merito.

Non citato dal Croce, ma di sicuro riportato in un estimo catastale del 1514 a Chieri è il vitigno Barbera (il sangue del Piemonte). Dai catasti si potrebbe ritenere che questo vitigno non fosse ancora molto diffuso nel sec. XVI, in quanto sembra occupasse solo lo 0,05 per cento dell’avitato.

Del resto una coltura generalizzata dell’uva Barbera, almeno con questa denominazione, sembra essersi imposta soltanto nel secolo XVIII: ad esempio nel Giornale di me del conte P. Francesco Cotti, si rileva che soltanto nel 1675 a Neive, vennero impiantate una vigna di Barbera, i cui magliuoli erano stati fatti arrivare da Asti e altre di Bonarda e di Freisa. Non è però lontana dal vero l’ipotesi che il vino Barbera fosse già diffuso in Piemonte, forse con denominazioni diverse da luogo a luogo, con nomi come: Fraschetta nell’astigiano, Ughetta nel vercellese e nel canavese, Vespolina dai novaresi. Il vino era molto importante per casa Savoia.

Dopo la battaglia di San Quintino, dove aveva sconfitto i francesi nel 1557 il duca Emanuele Filiberto (1528-1580), trasferì la capitale da Chambery a Torino (1563), portando un potenziamento economico allo Stato Sabaudo e una nuova organizzazione della casa ducale, dando molto spazio anche al vino.

La sua corte era ripartita così: casa, camera e scuderia: tre grandi corpi nell’ambito dei quali erano inquadrati i gentiluomini e gli ufficiali, maggiori e minori, che provvedevano ad espletare i vari servizi.

Naturalmente quello che a noi interessa è la costituzione della camera, a capo della quale vi era il «sommeiller de corps» (la parola sommelier è scritta in questo modo).

Alla «someglieria» o «bottiglieria» erano appunto demandati gli acquisti e la distribuzione del vino, sia quello «di bocca», riservato al duca ed ai suoi commensali, sia quello «del comune», destinato al restante personale della corte.

La «someglieria ducale» annoverava fra i suoi addetti un sommelier di bocca, un sommelier del comune e due aiutanti sommelier, alcuni garzoni e portabarale.

Oltre alle occasioni di ascesa sociale che poteva dare questa collocazione, coloro che lavoravano ai livelli più alti della «someglieria» percepivano uno stipendio che li collocava in una fascia di retribuzione di impiego «medio-alto». Oltre allo stipendio e al rilievo sociale, al sommelier veniva garantito l’alloggio e la cosiddetta «livra del vivere» ossia una razione quotidiana di cibo e due pinte di vino per persona. Apprendiamo inoltre dalle «forniture della casa ducale» del 1585, che le «spese vino» rappresentavano la seconda voce sul bilancio, subito dopo le «vettovaglie». Tutto sommato sapendo come si viveva a quel tempo possiamo tranquillamente affermare: «Quanto si stava bene a fare il “sommegliere”».