La pila frontale risveglia la notte. Ne penetra l’inquietante profondità con un cono di luce bianca che danza al ritmo dei passi, sorprendendo nuvole d’insetti storditi, subito inghiottiti dal buio tutt’attorno. Mi arrampico a fatica sul sentiero. Inciampo. «Maledetti tutti questi sassi» borbotto, pur sapendo che la colpa non è loro, ma di quel bicchierino di troppo, trangugiato nella cascina là sotto. «Però ne è valsa la pena» penso, aggiungendo alla cieca passi ai passi, mentre la cupola nera sopra di me è tutto un formicolare di stelle.

Agosto 2001, alpe di Vacarisc, sopra Fusio, alta valle Lavizzara. Questa dovrebbe essere l’ultima stagione in cui, quassù, l’attività alpestre si affida ancora a pratiche tradizionali: mungitura a mano, latte trasportato a dorso di mulo, transumanza di corte in corte di uomini, animali e tutto l’armamentario necessario a fabbricare il formaggio. Norme più rigide e nuove esigenze in materia di produzione e lavorazione delle derrate alimentari non lasciano via d’uscita, o ci si adatta, rinnovando, o si chiude. A dire il vero trascorreranno ancora alcuni anni, prima che i Patriziati di Fusio e di Broglio, comproprietari dell’alpe, portino poi a termine i lavori: ristrutturazione dei fabbricati, nuovo caseificio, realizzazione dei lattodotti, acquisto del carro mobile di mungitura…

Comunque, noi siamo qui, per documentare, in immagini, un modo di lavorare e di vivere secolare in via d’estinzione programmata.

Rimarremo sul posto tre giorni, condividendo attimo dopo attimo le lunghe giornate dell’alpigiano, della sua famiglia e dei suoi pastori, immersi in una sorta di microcosmo in cui il tempo sembra essersi cristallizzato. Ci siamo sistemati per la prima notte. Luciano Paltenghi, il cameraman, dormirà nel vecchio cascinale di Corte di Canàa, ma quel rifugio fatiscente mi evoca visioni di vipere in agguato, per cui, con Luca Maccanetti, il tecnico del suono, montiamo una tenda su un dosso che guarda il tramonto avvolto in un gorgogliare di acque.

Ed è lassù che stiamo salendo, dopo aver trascorso la serata nella cascina di Corte del Sasso, con Lino Tocalli, l’alpigiano, sua moglie Lorena e i loro figli. C’inerpichiamo su quest’oscura scala d’isoipse, tallonati dal profumo di polenta e formaggio, che ancora aleggia sull’erba umida dei pascoli. Ci aspettano poche ore di sonno, perché sull’alpe si alzano all’alba, quando nel cielo color di seppia, che incomincia appena a schiarirsi in un viola-blu oltremare, indugiano ancora una miriade di stelle erranti e la falce esitante e nebulosa della luna.

Agosto 2019. Non è la prima volta che ritorno su queste montagne e rivedo Lino. Camminare su quel sentiero ad anello tra Fusio e il lago Mognola, che occhieggia nel verde oltre i duemila metri di quota, è una boccata d’ossigeno per il corpo e per la mente.

Lui, il «gigante buono di Vacarisc», come amo chiamarlo, mi aspetta a Corte del Sasso. Ho salutato Lorena, che passa l’estate giù in basso, a Vacarisc di Fuori, dove c’è il nuovo caseificio. «Non faticare a portar su il vino – mi dice – ne ha abbastanza». E mi riempie lo zaino con luganighe, formaggio e Mascarpìn, quello che c’è solo il Lino a farlo così, qui da noi, tenendo viva una tradizione del suo paese d’origine, la Valtellina. È un po’ come il Zincarlin della Valle di Muggio o il Mascarplin (o Mascarpel) della Val Bregaglia, che è però prodotto con il siero di latte vaccino e caprino, e ha un gusto delicato: meriterebbe anch’esso il riconoscimento di un presidio Slow Food.

Da Vacarisc di Fuori, il sentiero si arrampica attorcigliandosi lungo un ripido pendio. Si devono superare cinquecento metri di dislivello, salendo dapprima in un bosco di larici diradato dal taglio degli alberi abbattuti o spezzati da una tempesta, e poi, da Corte di Mezzo, si continua attraverso pascoli frammisti a rocce e pianticelle tenaci.

Dal costone che scende dal Piattello mi arriva un cling-clang metallico e diffuso di campanacci e, poco dopo, un branco di capre esce dalla boscaglia. Mi guardano di sottecchi e, fingendosi intente a brucare, mi seguono mostrando indifferenza, per poi ritrovarmele attorno annusanti e curiose quando raggiungo Corte del Sasso. Arrivano anche i pastori, due ragazzotti valtellinesi e un altro giovane, che mi racconta della sua terra, la Moldavia romena, della sua storia, dei suoi splendidi monasteri dipinti, lamentandosi della scarsa considerazione che la sua popolazione gode nel resto del paese.

Lino è sempre lo stesso. Uno spilungone con un cespuglio arruffato di capelli e un accenno di barba, che gl’incornicia il viso. Ricordo quando l’avevamo conosciuto, quell’estate della transumanza di tanti anni fa. Lo avevamo seguito mentre saliva verso l’ultimo corte, quello del Lago, incastonato tra le rocce e i pascoli che digradano specchiandosi nell’acqua scura del Mognola. Camminava sicuro a grandi falcate, reggendo sulle spalle, senza apparente fatica, la grande caldaia del formaggio, ancora calda dell’ultima casata, che, colpita dai raggi del primo sole, spargeva tutt’attorno sfavillanti guizzi di rame.

Mi faceva pensare, divertito, ad Atlante, il titano gabbato da Ercole, costretto a trasportare al posto suo l’enorme peso della volta celeste.

Lo seguivano i suoi aiutanti con le càdole straripanti di scar, spesùre, blètz, sarvìs, gli altri attrezzi del mestiere. Faceva una strana impressione, nella luce appena tiepida del mattino, quella curiosa processione, arcano rito di passaggio, che scandiva a intervalli regolari la vita dell’alpe e della sua gente.

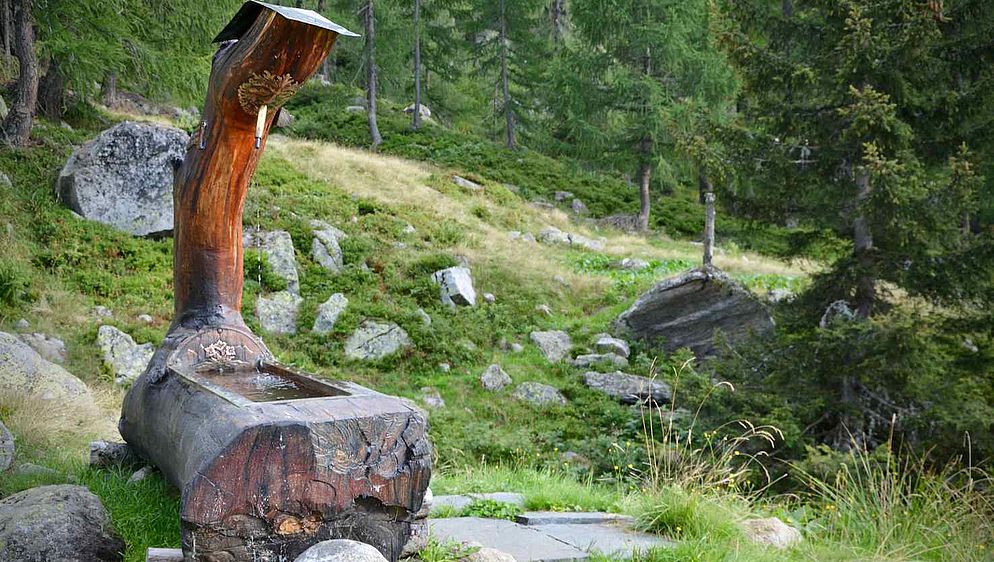

In cima all’erta si arriva a Corte di Canàa, che si distende a duemila metri in un’ampia conca glaciale coperta di fiori ed erbe palustri. Il Ri di Vacarisc vi disegna un intrico di rivoli trasparenti, le cui acque vengono raccolte in parte e convogliate a valle dal vecchio canale scolpito nella pietra, che porta il prezioso liquido ai corti più bassi, dove serviva, fino al 1957, ad abbeverare il bestiame e a irrigare i pascoli. È un’opera unica e sorprendente, oggi in parte restaurata, che gli alpigiani di quasi due secoli fa sono riusciti a realizzare cavando i blocchi dalle pareti sovrastanti con l’antica tecnica dei cunei di legno ed escogitando soluzioni ingegnose per superare con quei manufatti i passaggi più ripidi del pendio. A questo punto, il sentiero verso i corti di Sassina e del Lago scorre su un falsopiano di rocce levigate dai ghiacciai, da dove la vista si allarga su tutta la Lavizzara e un susseguirsi di cime lontane. Un paesaggio straordinario, sollevato a tratti dalle gibbosità dei grossi massi erratici, che galleggiano tra le macchie dei rododendri.

E poi, ecco l’occhio cobalto del Mognola, che riflette un caleidoscopio d’immagini, cancellate di tanto in tanto dall’incresparsi della superficie accarezzata da un alito di vento. Poco più in alto, la cascina di Corte di Lago, un minuscolo rifugio addossato a uno splui. Lo distinguo appena, da lontano, confuso com’è nel mezzo di un’accozzaglia di massi grigi. Se non l’avessi visto con i miei occhi, farei fatica a immaginare che, fino a una decina di anni fa, Lino e coloro che l’hanno preceduto vivevano e facevano il formaggio, per un paio di settimane, dentro quell’antro buio.

Ricordo la perplessità con cui mi ero guardato attorno la prima volta. Davanti all’entrata, la processione aveva deposto le sue reliquie, risciacquato gli attrezzi e la caldaia, che subito aveva trovato posto in un angolo, appesa alla catena del focolare. Le mucche si erano sparpagliate tra i sassi, brucando avidamente l’erba dei pascoli ancora intonsi, le capre si erano radunate ruminando, in attesa di essere munte. Più tardi, quando il mondo stava già tingendosi di rosso, erano arrivati lemme-lemme anche i maiali, che si erano messi a grufolare nei ristagni di fango in cerca di chissà quali ghiottonerie.

Dopo la mungitura, Lino aveva dato inizio a quella misteriosa alchimia da cui prende vita il formaggio. Maneggiava con fare calmo e sicuro i suoi vecchi utensili, con l’occhio fisso alla caldaia, curvo sopra il fuoco che rischiarava la cascina popolando il buio di tremuli fantasmi, mentre il fumo danzava avvitandosi in volute soffici e luminescenti.

Quando fu il momento, immerse le braccia fino al gomito nel liquido caldo e ne estrasse la cagliata, la ripose nelle forme, pigiandole con le sue manone da montanaro. Poi le sistemò sull’asse appeso alle travi e le lasciò lì a sgocciolare.

«Ogni tanto penso che questo sia il secondo lavoro più vecchio del mondo – mi confessò il gigante di Vacarisc, mentre ce ne stavamo seduti di fuori – e un po’ mi dispiace abbandonare questi gesti che mi legano alle origini. Ma ci dovremo adeguare… O si cambia o si chiude» aveva concluso, dopo un lungo silenzio, ed eravamo rimasti lì, con la schiena appoggiata alla cascina, a contemplare la notte che pascolava greggi di stelle nel buio sopra le montagne e il lago.

Quel lago che oggi è tranquillo e silenzioso. Non un volo di libellula, non un guizzo di trota intaccano lo specchio immobile dell’acqua, che lo abbandona lentamente, per poi accarezzare i sassi affrettandosi e, infine, prendere vigore e buttarsi di sotto a capofitto a formare, con sbuffi vaporosi, una splendida cascata.

Il sentiero l’accompagna, stordito dal suo scrosciare, scendendo ripido lungo il gradone roccioso fino a un ampio pianoro ricoperto di pascoli, quelli di Corte Mognola.

Gli edifici sono stati riattati, mentre una piccola baita, cui è stato unicamente rifatto il tetto in piode, ha conservato il suo aspetto più primitivo. È la cascina della memoria, come informa la scritta su un’insegna rossa inchiodata alle travi.

Con la ristrutturazione, una quindicina di anni fa, dell’alpe di Vacarisc-Mognola, i Patriziati di Fusio e di Broglio, oltre le migliorie apportate agli aspetti puramente produttivi, hanno voluto valorizzarne le componenti storico, culturali e turistiche, creando il sentiero didattico e questa cascina museo.

La vecchia caldaia appesa al torn, qualche semplice attrezzo di lavoro e pochi oggetti della quotidianità, nella loro sconcertante (agli occhi di oggi) essenzialità, sono lì a testimoniare secoli di operosità e di vita, che hanno dato forma e sostanza all’esistenza delle comunità vissute nelle nostre vallate alpine.

E poi ci sono le parole degli scrittori, Giuseppe Zoppi e Plinio Martini. Quest’ultimo, accanto al ricordo delle tribolazioni di quegli uomini e di quelle donne, dei cui sentimenti la nostra società ben poco conosce, concede uno spiraglio anche ai momenti di gioia.

«La pioggia incessante, la tempesta e i fulmini, il freddo, la comparsa improvvisa della neve, la temuta siccità prolungata, la febbre che colpiva la mandria e guastava il latte, la caduta di una vacca nel burrone, la perdita e l’affannosa ricerca di un gruppo di capre indisciplinate, erano tutte disgrazie temute. Ma quando andava tutto bene, quella vita aveva pure i suoi angoli idillici».

E tra questi, la condivisione, fosse anche inconsapevole, della straordinaria bellezza e della pace di questo sorprendente scenario racchiuso tra le nostre montagne.