Povero diavolo, a volte mi fa quasi pena. Gli hanno attribuito così tante malefatte, che, pur concedendogli il dono dell’ubiquità, non avrebbe mai potuto compierle tutte. E mica gliela davano vinta, quando barattava una buona azione con qualche anima da portarsi all’inferno, anzi, spesso e volentieri ne usciva sconfitto e scornato. Un esempio? Lo ricorderete tutti il ponte sulla Reuss, nelle tumultuose gole della Schöllenen. Nel passato, le impressionanti pareti rocciose, tra Göschenen e Andermatt, nelle cui profondità scorre impetuoso il fiume, erano un ostacolo quasi insormontabile, che rendeva arduo se non impossibile l’accesso al passo del San Gottardo, la via più breve tra il nord e il sud dell’Europa.

Anche gli abili Walser, venuti dall’alta valle di Goms, dove si erano ingegnati a costruire nei luoghi più impensabili chilometri di bisses (i canali per il trasporto dell’acqua), il massimo che sono riusciti a fare sono delle traballanti passerelle di legno ancorate alla roccia, che permettono di superare con mille rischi e acrobazie le gole della Schöllenen e lo spumeggiare spaventoso della Reuss. Solo a fine Cinquecento, su quelle acque, verrà gettato un ponte in pietra, aprendo la «via delle genti» a un traffico importante e composito di merci e di persone.

Un’opera ardita, quel ponte, per l’epoca, tanto che la storia della sua realizzazione sconfina da subito nella leggenda, che l’attribuisce all’unico essere in grado di portarla a termine: il demonio. Il quale, va da sé, volle qualcosa in cambio. I montanari urani gli promettono dunque l’anima del primo sfortunato passante che attraverserà il ponte, ma i furbi gli rifilano un ignaro caprone, che s’incammina con aria spaesata sopra il manufatto, prima di essere inghiottito da un pandemonio di fuoco e fiamme scatenato dal diavolo imbestialito per l’inganno.

Forse sono partito un po’ da lontano, ma non l’ho tirato in ballo a caso, il demonio. Una leggenda simile a quella del «Ponte del diavolo» si racconta anche sui monti del Gambarogno. Non ci sono fiumi e gole spaventose da superare, qui, anzi, il paesaggio è aperto e radioso e ammantato dal verde dei boschi. Piccoli nuclei di cascine occupano le rughe del terreno, da dove lo sguardo si libera sopra il blu profondo del lago e la città di Locarno «stesa laggiù attorno al suo magico golfo», come ha scritto qualcuno.

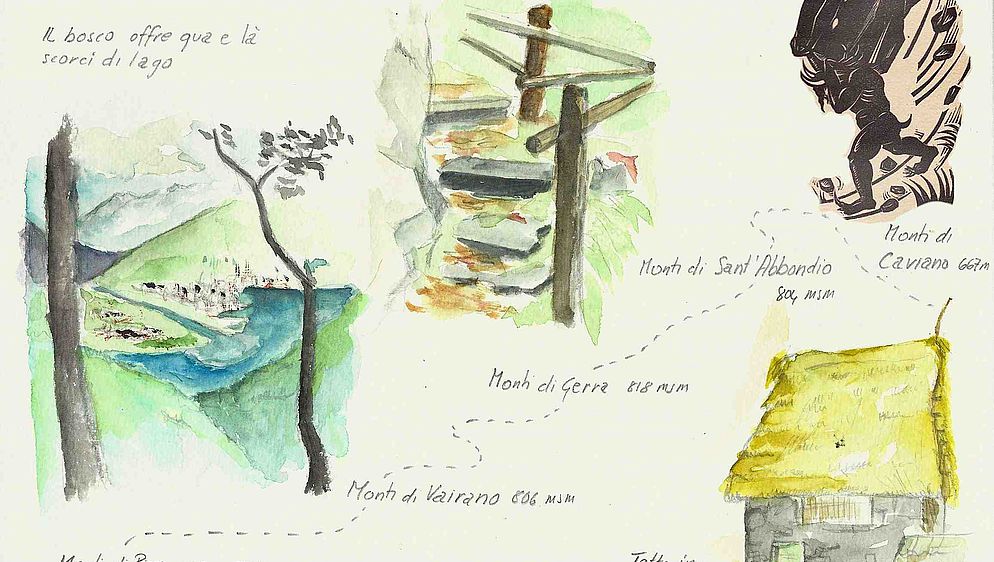

Ed è proprio una delizia per gli occhi, il panorama offerto da quest’escursione lungo il rosario di maggenghi, che punteggia la montagna a mezza costa, seguendo con minimi scarti l’isoipsa degli 800 metri. Una passeggiata, impegnativa solo per la sua lunghezza, che parte dai monti di Piazzogna e, passando da quelli di Vairano, Gerra e Sant’Abbondio, arriva ai Centocampi, i monti di Caviano, un incantevole e ampio terrazzo affacciato sulla riviera del Gambarogno.

Ed è proprio qui che Belzebù pare abbia manifestato la sua sulfurea presenza, alimentando una leggenda – quella dei Centocampi, appunto – tramandata di generazione in generazione e ormai incrostata con le sue tante e sfumate varianti nelle pieghe della memoria collettiva.

Anche in questo caso, se ne tornerà beffato all’inferno, il maligno, e senza nemmeno averci guadagnato l’anima di un caprone.

Si racconta che, un tempo, quassù era tutto un groviglio di rovi, sterpaglie e boschi impenetrabili, tanto che ai contadini l’idea di dissodare questo vasto pianoro si presentava come un’opera sovrumana. Trasformare quell’immane caos vegetale in un vasto e fertile terreno coltivabile era però l’idea fissa del sagrestano, un ometto tranquillo e devoto ma animato da grande ambizione, per il quale il proposito era diventato una vera e propria ossessione, che lo teneva sveglio di notte a rimuginare soluzione su soluzione.

Una volta, mentre contemplava il bosco immerso in quel suo pensiero fisso, gli scappò un’incauta esclamazione: «Darei la mia anima al diavolo, se solo potessi realizzare il mio sogno!». Il maligno, sempre pronto a fiutare le occasioni di portarsi qualche anima all’inferno, prese la palla al balzo: «Affare fatto» rispose, apparendogli all’improvviso. E con un largo sogghigno gli buttò lì la sua proposta: «In cambio della tua anima, in una notte trasformerò questa selva intricata in cento campi pronti per essere seminati!»

Al povero sagrestano, tornato in paese, non rimase che rifugiarsi terrorizzato sul campanile, aggrapparsi con mani tremanti alla corda delle campane e suonare l’Angelus, che mise fine a quella giornata disgraziata annunciando l’arrivo della notte. La sua ultima notte.

Fattosi buio, Belzebù si mise subito all’opera, poiché il tempo concessogli scadeva con l’Ave Maria dell’indomani. Volarono alberi e sterpaglie, rotolarono i sassi, mentre la terra, rivoltata dal vomero infuocato dell’aratro trainato da due cavalli, scoprì la sua umida e feconda sostanza pronta ad accogliere i semi di generosi raccolti. Lavorò a ritmo indiavolato, il demonio, e i campi dissodati si moltiplicarono a vista d’occhio. Venti, trenta, sessanta, novanta…

Era ormai quasi l’alba, quando Belzebù, sputando fiamme, affondò l’aratro nell’ultimo lembo di terreno, quello che sarebbe stato il centesimo campo. All’improvviso, uno squillo vibrante di campane incrinò l’immobilità dell’aria con il suono dell’Ave Maria. Il sagrestano, in un sussulto di lucidità, si era aggrappato alle corde con la forza della disperazione, anticipando l’annuncio della preghiera del mattino, convinto che rimangiarsi la parola data a Belzebù non sarebbe stato giudicato come un peccato così grave.

Il diavolo, scacciato dal suono delle campane, maledisse chi l’aveva beffato e, sconfitto, sprofondò tra fumo e fiamme in un abisso che lo portò dritto all’inferno.

Da allora, quassù, sui monti di Caviano, è rimasto un esteso appezzamento di terreno coltivato, che nei secoli seguenti l’intervento diabolico produsse un mare ondeggiante di segale, colorando di tinte dorate l’estate tranquilla dei Centocampi.

Tornerò tra poco, sulla segale. Intanto, lasciatemi ricordare il profumo caldo e inebriante di fiori e d’erba diffuso dai pascoli che affiancano la strada. Nel primo tratto di quest’escursione, dai monti di Piazzogna a quelli di Vairano, si cammina, infatti, su una carrozzabile montana, la quale facilita l’accesso alle cascine, in gran parte ristrutturate (non tutte con lo stesso buon gusto, a dire il vero).

Là sotto, il blu del Verbano, costellato di virgole bianche delle barche a vela e delle scie di motoscafi. E poi Locarno, con le sue valli, che s’incuneano profondamente tra le montagne. La Verzasca, selvaggia, con la diga di Vogorno, appoggiata lì nel mezzo come un enorme catino traboccante d’acqua. La Vallemaggia, di cui s’indovina appena, dopo la strozzatura di Ponte Brolla, lo zigzagare del percorso verso nord.

Dopo i monti di Vairano inizia un comodo sentiero disteso nell’ombra di un fitto bosco, che si apre comunque qua e là offrendo scorci di lago. Il pendio è inciso regolarmente da vallette in cui scorrono ruscelli, che formano di tanto in tanto alte cascate, come quella di Frodalta. Seguono i monti di Gerra, su cui aleggiano profumi di grigliate e di fieno appena tagliato, e poi quelli di Sant’Abbondio, che s’intravvedono appena sotto il sentiero. Da qui si sale leggermente, per poi abbassarsi definitivamente di quota e raggiungere i Centocampi: un nucleo compatto di cascine affiancato da un’ampia e luminosa distesa di prati in cui d’estate pascolano pecore, capre e qualche pacifica mucca assorta nel loro ruminare.

Certo che il demonio ha fatto un bel lavoro, ma sono poi state le generazioni di contadini, che si sono succedute quassù, a prestare a quei campi le cure necessarie.

«Salivamo in aprile, con le vacche e le capre, e poi si faceva su e giù fino ad autunno inoltrato», mi aveva raccontato, anni or sono, un’anziana del paese, Guglielmina Masa. «A inizio secolo, erano soprattutto le donne a lavorare la terra. Gli uomini, fumisti, pittori, venditori ambulanti, se n’andavano al di là del San Gottardo, dove il pane sembrava meno duro. Sì, perché qui si mangiava il pane vecchio di settimane. Era pane di segale, che si coltivava ai Centocampi e in ogni altro minimo appezzamento di terreno».

La paglia che rimaneva dopo la battitura della segale serviva a ricoprire i tetti delle stalle e dei fienili. Tetti aguzzi, a forte pendenza, che richiamavano spaesate capanne africane. Un tempo queste costruzioni erano molto diffuse nel Gambarogno e, in particolare, ai Centocampi, dove una mappa del 1949 ne rivela ancora una trentina. Il progressivo abbandono delle attività agricole e della coltivazione della segale segnerà il declino definitivo dei tetti in paglia, sostituiti da altre meno nobili, ma forse più funzionali, coperture.

Ero salito per la prima volta ai Centocampi attorno alla metà degli anni Novanta. Allora, dei tetti in paglia rimaneva solo qualche intreccio di travi residue, protese verso il cielo come lo scheletro dilavato di uno strano e grosso animale. La loro scomparsa e la quasi estinzione della civiltà contadina che li aveva prodotti non sono comunque coincise con la perdita della conoscenza delle tecniche costruttive. L’avevo scoperto con sollievo passando da Motto Borre, un monte semi abbandonato sopra Sant’Abbondio. Lì avevo conosciuto Christian Spiller, educatore di Winterthur, da molti anni in Ticino, che aveva assimilato e fatta sua un’eredità preziosa, in grado di mantenere in vita la memoria del passato. Forte degli insegnamenti di Virgilio Pedrazzi, un anziano di Caviano, Christian aveva ricostruito alla fine degli anni Ottanta il tetto in paglia di una stalla, riappropriandosi di antiche tecniche, che nulla concedevano al caso. Il vecchio Virgilio gli aveva detto, ad esempio, che le tòrte, i ramoscelli con cui si assicurano i covoni alle travi, devono essere di betulla, perché, nell’evenienza di un incendio, bruciano in un attimo, lasciando scivolare a terra la paglia infuocata e risparmiando dalle fiamme la travatura, costituita dal più resistente castagno, che così potrà essere riutilizzata.

L’esempio di Christian sarà all’origine di un’altra iniziativa: la copertura in paglia di uno stabile ai Centocampi, realizzata in collaborazione con Nicola Nussbaum, Walter Keller e alcuni amici, e sostenuta dall’allora Ente Turistico del Gambarogno. La «stalla museo», vestita di segale, e il fienile adiacente, con la carpenteria rifatta, ma coperto di una semplice lamiera per evitarne il degrado, ora sono lì a testimoniare al viandante sudato, che li guarda con curiosità e ammirazione, una tradizione e una storia secolari che sarebbe stato un peccato dimenticare.

Intanto, sui monti di Caviano, Walter Keller, carpentiere e contadino, che si era insediato quassù nel 1975, curando e coltivando con grande passione questo ampio balcone fiorito, ha deciso di andare in pensione. E già ci si domanda. «Che fine faranno quei fertili cento campi, che un diavolo ingenuo e sgobbone ha strappato al bosco tanti anni fa?»