La data della partenza si avvicina, eppure molti non hanno ancora deciso dove trascorreranno le prossime vacanze. Ogni anno arriviamo sempre più tardi a questo appuntamento.

Al tempo dei nostri genitori sarebbe stato impensabile. Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso la vacanza al mare d’agosto era d’obbligo: l’ultimo giorno si confermavano la pensione e l’ombrellone per l’anno seguente, poi si salutavano amici (e amori) con la certezza di rivederli. Nel 1963 il bagnino di Cervia Piero Focaccia azzecca la canzone dell’estate sintetizzando efficacemente la questione: «Per quest’anno, non cambiare / stessa spiaggia, stesso mare». Nel 1968 invece Riccardo Del Turco spopola cantando le pene di un innamorato inquieto perché non vede arrivare la ragazza con la quale vuole riallacciare la relazione dell’estate precedente: «Ma perché, in riva al mare, / non ci sei, amore amore, / ma perché non torni / è luglio da tre giorni / e ancora non sei qui…» (spoiler: poi lei arriva).

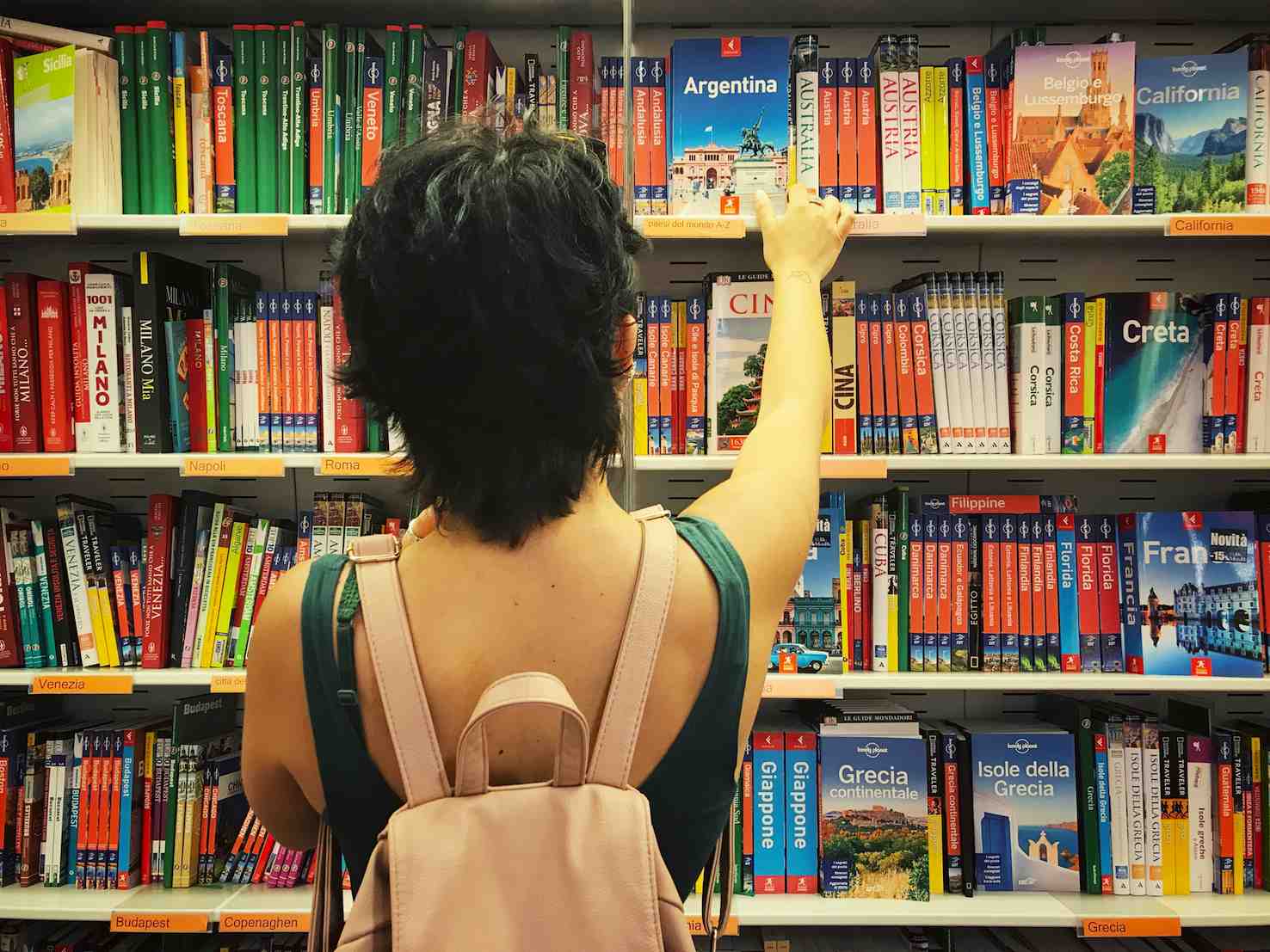

Ogni tanto quasi rimpiangiamo queste certezze, questo piacere di essere tutti insieme nello stesso posto, nello stesso periodo: la vacanza come condivisione, come rito sociale. Ma è troppo tardi; siamo sempre più individualisti, vogliamo distinguerci e anche ai viaggi chiediamo la piena espressione della nostra personalità. Solo che in questo modo tutto si complica, a cominciare dalle scelte.

A inizio anno una ricerca di Expedia, la popolare agenzia di viaggi in rete, ha mostrato come arriviamo a scegliere la meta delle nostre vacanze, utilizzando dati raccolti in Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. Funziona così: all’inizio cerchiamo un’idea, un’ispirazione, ma questa fase di vuoto dura molto poco. Ben presto le suggestioni si moltiplicano e il mondo dispiega dinanzi ai nostri occhi tutte le sue attrattive: tante, troppe, quasi infinite. La lista dei desideri prende rapidamente dimensioni imponenti e alla fine decidiamo soprattutto dove non andare: sfogliamo la margherita togliendo un petalo dopo l’altro e l’ultima ipotesi rimasta sarà quella vincente.

In questa gara a eliminazione non siamo soli, continua Expedia. Dapprima ci rivolgiamo a parenti, amici e conoscenti, le cui indicazioni sono molto ascoltate. Anche con il loro aiuto mettiamo meglio a fuoco i nostri desideri. Contrariamente all’immagine romantica del viaggio («I veri viaggiatori partono per partire… senza sapere perché, sempre dicono: Andiamo!», Baudelaire), le scelte d’impulso sono rare.

Dopo aver ridotto la lista di possibilità, cominciamo a raccogliere informazioni, soprattutto in rete. Il 75 per cento dei navigatori consulta regolarmente siti di viaggi e turismo, dedicandovi ogni anno sempre più tempo; e certo c’è qualcosa di paradossale in questo desiderio di viaggio che si traduce in lunghe ore immobili davanti a uno schermo. Cerchiamo informazioni sempre più precise sui trasporti, sulle possibilità d’alloggio, sul clima o sulle attività proposte. Sui siti delle compagnie aeree ipotizziamo itinerari, su TripAdvisor leggiamo migliaia di recensioni di altri viaggiatori. Lungo tutto questo percorso – ma soprattutto nelle prime fasi – siamo fortemente influenzati dalla pubblicità turistica, palese o spesso anche occulta.

Il processo non è lineare. Di settimana in settimana la scelta si allarga e si restringe; esploriamo in parallelo possibilità anche molto diverse tra loro e alcune di quelle scartate ritornano a galla alla luce di nuove informazioni. Molto dipende anche dall’umore del momento, se ci orientiamo verso la sicurezza e la comodità di un villaggio vacanza o subiamo piuttosto il fascino dell’avventura. Naturalmente, avvicinandosi alla scelta finale, la questione del costo diventa sempre più importante. Cominciamo allora a confrontare possibilità simili, ma con un occhio al budget.

Dopo aver soppesato tutti i pro e contro, infine decidiamo, prenotiamo e tiriamo un sospiro di sollievo: anche per quest’anno è fatta! Ma in fondo quasi un po’ ci spiace. Infatti questa fase esplorativa si prolunga per settimane e mesi anche perché molti la considerano la parte più divertente dell’esperienza, quando viviamo il viaggio nelle nostra immaginazione, al sicuro dalle disillusioni della realtà.

Se questa prospettiva non vi piace, se vi sembra troppo complicata e faticosa, potete sempre partire senza pensarci troppo e affidarvi alla saggezza della strada, come i viaggiatori On the Road della Beat Generation americana. Qualcosa di interessante prima o poi succederà.

Per parte mia invece ultimamente coltivo il vuoto, in chiave zen. Rinuncio ai propositi di viaggio e mi dedico interamente a migliorare la mia vita quotidiana a casa, accettando la sua routine. Scaccio i dubbi con i grandi critici del viaggio, a cominciare dal poeta latino Orazio («Coloro che si spingono al di là del mare cambiano il luogo, ma non il loro animo») o il critico d’arte inglese John Ruskin: «Nessuno spostamento a centocinquanta chilometri l’ora ci renderà di un solo briciolo più forti, più felici o più saggi… La gloria dell’uomo non consiste nell’andare, ma nell’essere».

Per qualche tempo funziona poi a un certo punto, inevitabilmente, il desiderio di partire si fa sentire con intensità accresciuta dal digiuno. L’immagine di una terra lontana bussa prepotente alla mente, portando con sé l’idea che là e solo là troveremo la risposta a quella domanda che ci tormenta. Niente dubbi questa volta. E a quel punto non resta che partire.