Perché andare in vacanza in Eritrea? «Perché non ci va nessuno…». Così risponde un giovane valtellinese incontrato per caso sulla Harnet Avenue, la via principale di Asmara. Alto magro, camicione che gli scende fin quasi alle ginocchia. Lo rivedo alcuni giorni dopo mentre con il suo compagno di viaggio aveva appena organizzato un’escursione a Massawa. Uscire dalla capitale richiede un permesso speciale. Formalità burocratiche il mattino e nel tardo pomeriggio si può ritirare l’autorizzazione per spostarsi. Non tutte le regioni sono comunque raggiungibili dal turismo.

Meta più ambita è certamente Massawa sul Mar Rosso. Dalla capitale sono 115 chilometri di curve, ma soprattutto un dislivello di oltre 2400 metri. Asmara è la quinta capitale del mondo per altitudine. Una discesa da smaltire in gran parte nella prima metà del percorso. Una strada fortemente voluta dagli italiani che nel 1885 conquistarono Massawa, importante porto dopo l’apertura del Canale di Suez, ma anche punto di passaggio obbligato per le carovane dei cammellieri.

Lasciamo la capitale avvolta in un clima ancora fresco, soprattutto la notte. È appena iniziata la stagione della fioritura degli alberi di jacaranda, con i loro fiori viola. Tra non molto, ci dicono, cadendo i petali formeranno lungo le strade e nei giardini un soffice tappeto coloratissimo. Man mano che si perde quota, l’aria si fa più tiepida. Il paesaggio è selvaggio: profonde vallate che in questa stagione nella prima parte del viaggio sono ancora quasi completamente brulle. Dominano il color marrone e ocra, da cui spunta l’azzurro di molte case disseminate sui pendii. Tanti terrazzamenti costruiti con muri a secco. Qua e là già arati i primi campetti sospesi. Altrove, frane e abbandono hanno quasi cancellato il lavoro di coloro che avevano strappato alla montagna di che vivere. Pare di percorrere certe vallate del Ticino.

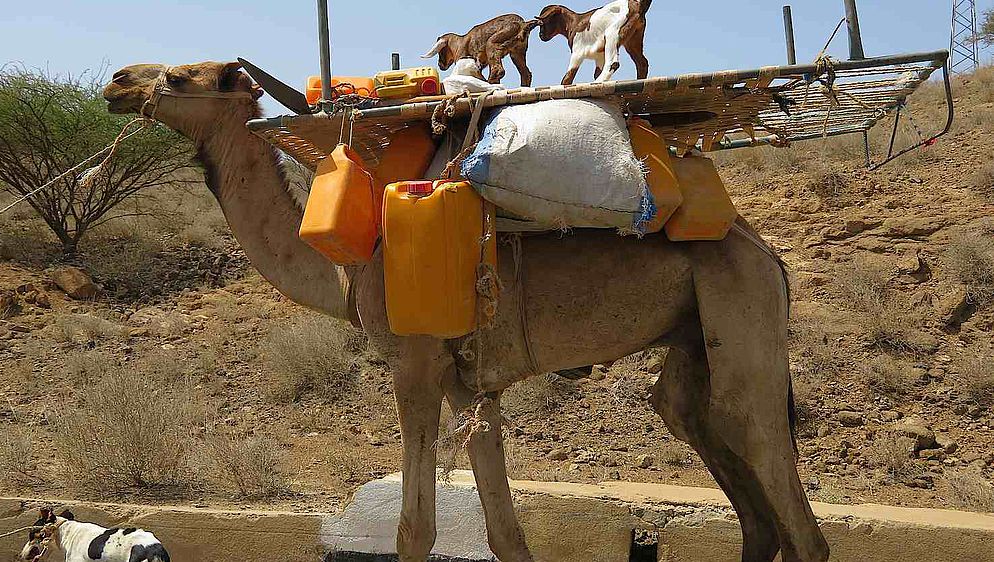

Greggi di capre e pecore che attraversano la strada rallentano a volte il cammino. Tra le acacie si intravvedono dei dromedari, tanti con i neonati a poppare. «Spesso lungo questa strada si incontrano degli improvvisi banchi di nebbia» ci dicono. Capita anche a noi. Breve fermata a Ghinda, cittadina posta su un vasto pianoro al termine della parte più impervia della discesa verso il mare. Tappa probabilmente tradizionale per molti, visti i numerosi ristoranti disseminati lungo la strada.

Ghinda è famosa per il suo capretto. Viene servito, come tradizione vuole in tutta l’Eritrea, su l’injera, una specie di grande omelette spugnosa e dal sapore leggermente acido prodotta in particolare con il teff, il più piccolo cereale al mondo che si dice essere estremamente benefico per la salute. A tavola non ci sono posate: usando la sola mano destra si strappano dei lembi di injera con cui portare alla bocca carne, salsa, verdure o legumi.

Vedere il mare dopo tre ore di macchina rappresenta un sollievo. Poi finalmente fa caldo per davvero. Massawa si presenta con le sue gru del porto e le rovine del palazzo di Hailé Selassié, l’ex sovrano etiope nemico acerrimo degli eritrei, fatto bombardare dalle sue stesse truppe quando oramai la guerra contro Asmara era persa - correva l’anno 1991. Arabi, turchi, egiziani, italiani, inglesi: tutti hanno lasciato la propria impronta edilizia nella città. Bombe, maltempo e soprattutto l’incuria stanno erodendo secoli di storia. Camminare per le vie, in gran parte sterrate, è un continuo alternarsi tra stupore per la ricchezza dell’offerta architettonica e lo sconforto di fronte ai cumuli di macerie e le case sventrate. Unica struttura rinnovata: la moschea, che svetta in mezzo a tanta decadenza con il suo colore bianco. Dà su quella che verosimilmente è la piazza principale, anche lei sterrata e che sotto il sole di mezzogiorno è quasi deserta.

Essere straniero stuzzica subito la curiosità. Bastano pochi minuti per iniziare a chiacchierare. L’eritreo di sua natura è molto riservato e schivo. Con molto garbo un giovane si avvicina. Sguardo vivace, parla un inglese approssimativo, ma si fa capire. Sogna di poter fuggire in Europa, oppure in Canada, dove alcuni suoi amici hanno trovato rifugio. Interviene anche un altro giovane che fino a quel momento giocherellava con il suo cellulare. Hanno chiaro il percorso da affrontare: dapprima il Sudan, poi la traversata del deserto fino in Libia nella speranza di trovare un barcone per attraversare il Mediterraneo. «E una volta giunti in Italia senza documenti che farete?», chiedo. Tutti hanno parenti, amici, compaesani che si sono sistemati da qualche parte e che sono disposti a dare un colpo di mano. Il loro viaggio, ammesso che si realizzi, non sarà certo un salto nel vuoto. Il vero problema, dicono, sta nel racimolare i soldi per poter partire. «Ci vogliono almeno 10mila dollari. Sei per farsi accompagnare in Sudan. Millecinquecento per arrivare a Tripoli e altrettanti per la traversata». E si tratta di una cifra minima, aggiungono.

Sono consapevoli, eccome, dei pericoli che dovranno affrontare «ma vale la pena rischiare, pur di avere una prospettiva di vita migliore», mentre lo dicono dallo sguardo trapela amarezza, ma anche speranza. Si avvicina un anziano. Viso scavato dalle rughe. Indossa una giacca lisa, sotto, una camicia una volta bianca. Parla italiano. Una gran voglia di raccontare della Massawa degli anni in cui la città era abitata soprattutto da italiani: «Bei tempi», ricorda. Ma cosa pensa dei giovani che oggi fuggono dal paese. «È triste vederli partire» commenta, «ma saremo sempre grati al nostro presidente che ci ha dato una patria tutta nostra». Sorridendo mette in evidenza la bocca in cui sono rimasti pochi denti. Due facce della stessa medaglia. Difficile capire per noi.

Per i pochi turisti che vi si avventurano, l’Eritrea comunque riserva delle inaspettate sorprese. Prima fra tutte, l’arcipelago delle Dahlak: oltre 350 isole, in gran parte disabitate. Le acque cristalline e tiepide sono quelle del Mar Rosso: ricche di barriere coralline e di pesci variopinti. Un vero paradiso. Una traversata di poco più di un’ora e sbarchiamo sull’isola di Madote, una macchia bianca attorniata da acque turchesi. Durante il viaggio per un tratto siamo accompagnati da un gruppo di delfini. L’isola è completamente piatta, poco più di un metro dal filo d’acqua. Una distesa di sabbia bianca lunga alcune centinaia di metri e larga meno di duecento. Nessuna infrastruttura. Solo sabbia, macchiata qua e là dalle alghe oramai secche, trascinate a riva dalle onde.

Una sensazione di smarrimento al momento dell’arrivo: «Ma che ci faremo qui per tre giorni?» l’inevitabile domanda del naufrago neofita. Un telo come tettoia per ripararsi dal sole, un’abbondante scorta di viveri e la frescura del vento che soffia costantemente cancellano ogni incertezza e dubbio. Inutili le tende previste per la notte: sarebbe imperdonabile perdere l’emozione di addormentarsi sotto un cielo così generoso di stelle. Esperienza emozionante, ma per certi versi anche inquietante per chi solitamente vive in mezzo alle montagne, avere nelle orecchie il suono del costante dondolio delle onde del mare e un orizzonte che sembra non avere mai fine. E poi l’assillante interrogativo sull’opportunità di visitare nelle vesti di turista un paese da cui le forze migliori sognano solo di fuggire. Pensieri, dubbi, interrogativi che la quiete dell’isoletta di Madote non ha fatto che accrescere.