«Quando viene l’oscurità, la casa si interiorizza, diventa ombra, spazio in cui andiamo errando e ritrovando le persone care che ci sono state vicine...». Così raccontava il poeta siciliano Lucio Piccolo, massimo tra i contemporanei secondo il giudizio di Eugenio Montale. E suo fratello, il barone Casimiro Piccolo, spiritato ed elegantissimo nei suoi completi inglesi, non faceva mistero delle apparizioni ultrafaniche delle quali era stato testimone: «Il mio cane, morto da nove anni, l’ho visto tre volte; due volte completamente materializzato; una volta, trasparente… ma l’ho visto bene. Poi lo udimmo bussare di notte e abbaiare da fare spavento nella stanza all’angolo, quella della mamma».

Queste memorie degli anni Sessanta, conservate in un vecchio documentario, sono la necessaria premessa alla visita alla casa museo di Villa Piccolo di Calanovella, nella penombra avvolgente della dimora di Capo d’Orlando (Messina). Qui ho passeggiato la notte nel magico cimitero dei gatti e dei cani, l’unica parte del giardino illuminata da una spettrale luce azzurra; quei cani che, come abbiamo visto, non sono mai del tutto morti.

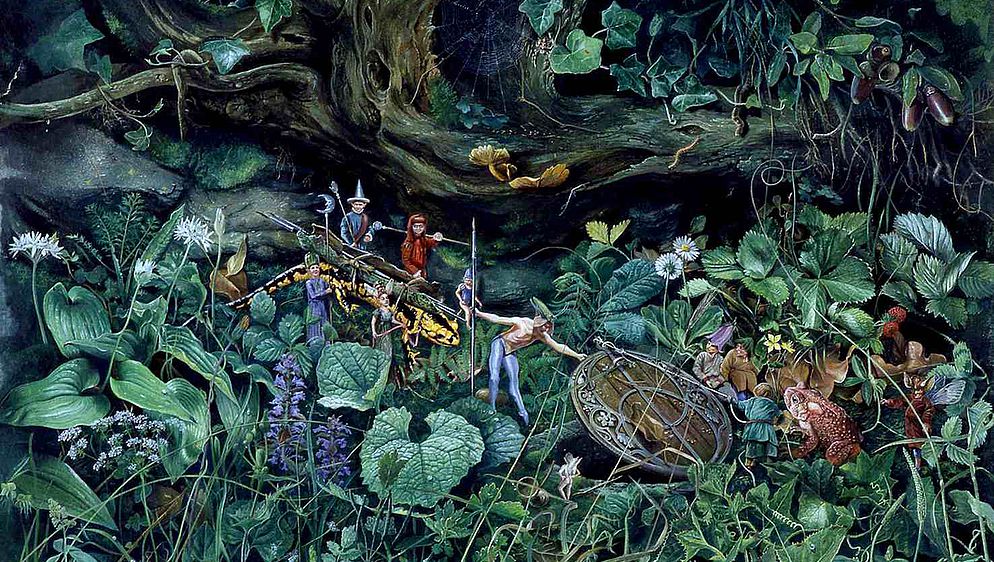

È stata assai precoce la mia vocazione a cantare i notturni tripudi di elfi e di fate, ninfe ed egipani, ovvero a narrare le meraviglie del Regno segreto dei fairies, come lo aveva battezzato il reverendo Robert Kirk, autore alla fine del Seicento di una guida ragionata: The Secret Commonwealth. Quel mondo mi appartiene in nome di un lascito aureo, racchiuso in memorie infantili, molto precise, del fatato e del fatale, tanto da farne uno dei temi ricorrenti (forse anche ossessivi) della mia pittura e dei miei viaggi.

Per tutte queste ragioni, la casa dei fratelli Piccolo di Calanovella mi chiamava da anni e gli amici siciliani più volte mi segnalarono la dimora di Capo d’Orlando come un luogo a me predestinato. Perché a Villa Piccolo di Calanovella le creature fatate sono di casa e con loro, spiriti di defunti e anime disincarnate e incorporee apparizioni.

Tra le mura di quell’edificio dalle essenziali linee prerazionaliste, immerso in uno splendido parco di oltre venti ettari, visse, per lo più in solitudine e di notte, un trio stravagante e stralunato: il poeta Lucio, suo fratello il pittore e fotografo Casimiro e la sorella Agata Giovanna, religiosissima ed esperta di botanica. L’immensa biblioteca testimonia la loro sterminata cultura, cosmopolita e poliglotta, nonché le alte frequentazioni epistolari, come l’intensa corrispondenza di Lucio con il bardo irlandese William Butler Yeats. Naturalmente la sezione spiritistica è assai fornita, con intere annate di Light e di Psychic News, ma anche prime edizioni delle opere di Simone Weil, Alexandra David-Néel, Julius Evola, Frithjof Schuon…

Passeggiando per le stanze silenziose della villa, la voce di Lucio Piccolo, il poeta dei Canti barocchi e di Plumelia, sembra ancora sussurrare tra i pendoli e le cineserie degli arredi. Ma è la galleria degli acquerelli di Casimiro il magnete delle mie esplorazioni: la piccola pinacoteca al pianterreno espone il ritratto di un coboldo (un folletto poco socievole) con un ciuffo sul capo, che trasporta una piantina di fragole grande come la sua testa. In un altro acquerello un gruppo di litigiosi ometti in redingote e tricorno attraversa una pozzanghera a bordo del baccello di un pisello… È una pittura raffinata, colta e ironica, memore dei Dulac, dei Dadd e della Fairy Painting vittoriana. Se ne comprende il carattere ispirato, totalmente assente nella più recente inflazione del genere nel fantasy e nel kitch della Videogame Art.

Di tanto in tanto, in quell’atmosfera crepuscolare, i tre fratelli ricevevano le visite dal principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’autore de Il Gattopardo, cugino dei Piccolo e ad essi affine per vocazione aristocratica e letteraria. Era il solo a vivere la villa durante il giorno e oggi la sua è l’unica stanza dalle finestre sempre spalancate. Forse proprio durante i suoi soggiorni a Villa Piccolo nacque uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento, il breve racconto Lighea, storia dell’incontro tra un uomo e una sirena.

Sono salito a Villa Piccolo insieme alla poetessa siciliana Maria Grazia Insinga, che a Lighea ha intitolato un festival d’arte e di poesia. Nonostante la giornata ottobrina, ero ancora abbagliato dalla luce smagliante del mare di Capo d’Orlando, frammenti di un paesaggio assoluto naufragato nel brutto. In quel contrasto tra la luce olimpica del Mediterraneo e la crisalide di penombra di quella dimora stregata mi è parso di trovare una chiave per schiudere le porte di Psiche.

Scriveva ancora Lucio Piccolo: «Questa mia predilezione per l’oscurità, per la penombra, non è come potrebbe sembrare un atteggiamento esteriore. Risponde ad un’esigenza interna comune a noi siciliani, credo, quasi a contrasto con la troppa luce che ci circonda. Rifugiarci nell’oscurità di noi stessi, ritrovare quanto abbiamo perduto, esorcizzare il tempo, la morte».

In quella penombra, dimensione interiore più ancora che esteriore, si può sperare di trovare un varco per la Terra della visione. E il cammino sarà disseminato di ventagli di ala di farfalla, farsetti di pelle d’ala di pipistrello, mantelli di fata e altri preziosi tesori; ma anche pelli di sirene e i fantasmi dei cani e dei gatti amati. Quella penombra che Francesca, la giovane guida ai misteri di Villa Piccolo, ha pudore e quasi timore di dissipare quando di tanto in tanto deve aprire le finestre per areare la stanza da pranzo. Lì, per disposizione testamentaria, i fratelli Piccolo hanno voluto che davanti al posto di mammuzza la tavola restasse imbandita nei secoli dei secoli…