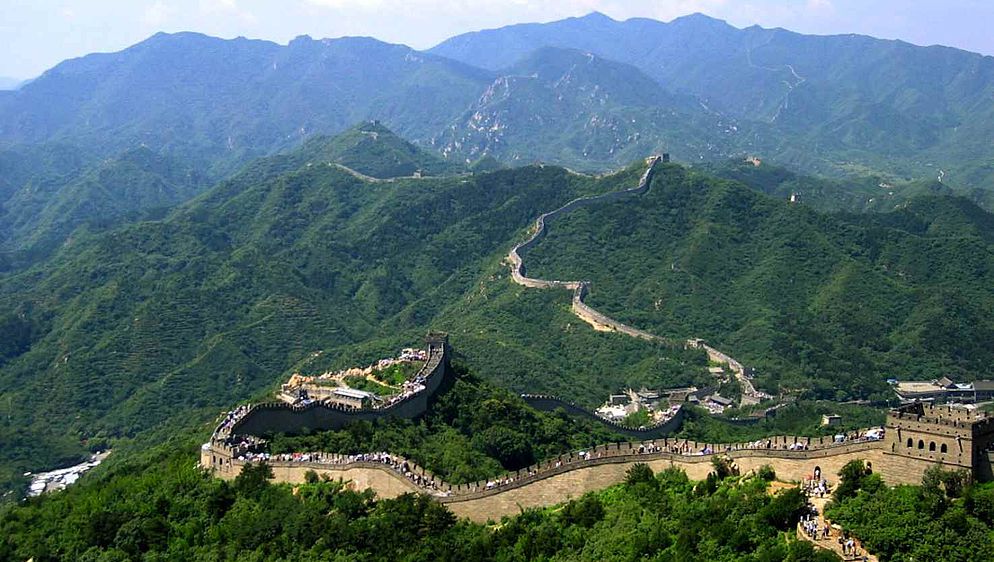

A scuola abbiamo studiato la Grande muraglia, il Vallo di Adriano, il Muro di Berlino: ancora oggi tre formidabili attrazioni turistiche.

La Grande muraglia si è sviluppata in più fasi, a partire dal III secolo a.C., per difendere la Cina dalle popolazioni nomadi del nord. Nel Duecento tuttavia non poté impedire l’invasione dei Mongoli di Kublai Khan, poi assimilati nella dinastia Yuan (1279-1368). Nel Quattrocento verrà costruita la Grande muraglia dei Ming, lunga 6500 km, quella visibile ancora oggi, anche se la sua capacità di resistenza è messa a dura prova non dai nemici, ma dal turismo di massa.

Il Vallo di Adriano fu costruito nel II secolo d.C. nel nord dell’Inghilterra, per tenere a distanza di sicurezza i temibili Pitti. E poi naturalmente c’è il Muro più famoso, quello di Berlino, lungo oltre 100 km e sorvegliato a suo tempo da 14mila guardie e 6mila cani. Il Muro di Berlino fu costruito rapidamente nel 1961 e per quasi trent’anni svolse il compito che gli era stato affidato: scoraggiare la fuga dei propri cittadini verso l’Occidente. Dopo il 1989 è stato in larga parte distrutto, quasi con sollievo, anche se ora prevale la tendenza a proteggerne i pochi resti.

Negli ultimi anni nuove minacce – terrorismo, traffico di droga, immigrazione illegale – hanno fatto tornare di moda i muri. Se ne costruiscono ovunque: i più noti sono al confine tra Stati Uniti e Messico o in Israele, ma altri sorgono in Africa australe o nell’Asia centrale e meridionale. Il più vecchio muro esistente divide in due la penisola coreana, ma potremmo ricordare anche la frontiera tra Israele e Libano, la recinzione tra Kuwait e Iraq, il muro di Cipro, quello ungherese al confine con la Serbia ecc.

Quanti sanno poi che uno dei più lunghi muri di difesa del mondo (oltre 2mila km) è stato costruito dal Marocco nel Sahara occidentale? Questa barriera di sabbia e di pietre, presidiata da due terzi dell’esercito marocchino (circa 100mila soldati), serve oggi soprattutto per arginare l’immigrazione clandestina. Se tutti i progetti in corso verranno completati, presto avremo più di sessanta muri, con un volume d’affari per costruirli di venti miliardi di dollari l’anno.

I muri presidiano dal 3 per cento (7500 km) al 18 per cento (41mila km) delle frontiere terrestri, a seconda del metodo di calcolo utilizzato. Si parla anche di muri virtuali quando una sorveglianza molto avanzata è garantita da sensori, droni, satelliti, senza barriere fisiche, come nel caso del Brasile.

Molti politici – Donald Trump, l’ungherese Orbán, l’israeliano Netanyahu tra gli altri – credono nell’efficacia dei muri, anche se l’ex Segretaria alla sicurezza interna degli Stati Uniti, Janet Napolitano, sosteneva con spirito: «Datemi un muro di dieci metri e io vi mostrerò una scala di undici». Ma è davvero così? I muri sono inefficaci?

Probabilmente qualche risultato lo ottengono, rallentando e regolando i movimenti di merci e persone, anche se a volte cambiano i termini del problema. Consideriamo per esempio il caso del muro tra Stati Uniti e Messico, la frontiera più attraversata al mondo, con oltre 200mila persone al giorno al solo posto di frontiera di Tijuana. L’idea di un muro integrale nasce con il Secure Fence Act nel 2006. Gli oltre mille chilometri di muro sin qui costruiti hanno reso più difficile i traffici di droga e l’immigrazione illegale; al tempo stesso però hanno spinto i migranti a cercare altre vie, spesso più pericolose, o a sostituire l’emigrazione definitiva a quella stagionale.

Gli intellettuali attaccano i muri senza riserve: «Esprimono l’incomprensione, la separazione, la segregazione. Chi costruisce muri avvelena l’umanità» sostiene per esempio il filosofo francese Thierry Paquot. I muri sono accusati di aggravare il problema che dovrebbero risolvere, generando nuove forme di xenofobia e di ripiegamento su se stessi.

E tuttavia, se vogliamo arrestare il proliferare dei muri, dovremmo forse ripensare le frontiere. Una generazione ha sognato di cancellare queste divisioni tra Stati: «Chi se n’importa delle frontiere!» era uno slogan del maggio francese, mezzo secolo fa, nel 1968. Più realisticamente il controverso filosofo e giornalista francese Régis Debray (si è molto discusso del suo ruolo nella cattura di Che Guevara) ha scritto un Elogio delle frontiere: «Il muro impedisce il passaggio, la frontiera lo regola. Dire di una frontiera che è un colabrodo è renderle merito: è lì per fare da filtro». Debray denuncia l’illusione di un mondo senza frontiere: «La frontiera è fondamentale per riconoscere l’altro e considerarne la pari dignità, favorisce la ricerca dell’equilibrio attraverso il negoziato e la mediazione». Forse per questo dopo la caduta del Muro di Berlino le frontiere europee sono raddoppiate, anche se l’Accordo di Schengen (1985) ne ha poi, con intelligenza, attenuato gli effetti.

Molti viaggiatori sottoscriverebbero queste riflessioni. Qualche settimana fa per esempio Paolo Rumiz mi ha raccontato: «A scatenare il mio desiderio di viaggiare è stata senza dubbio la vicinanza della frontiera, con un Paese così diverso dal nostro per lingua e assetto politico come la Jugoslavia. Ai miei genitori, che avevano visto la guerra, faceva paura. A me sembrava un’occasione formidabile, da non perdere. Io amo la frontiera, anche se questa mia predilezione va contro molta retorica corrente. Il confine è importante perché mi divide da chi è diverso da me, è un luogo di separazione ma anche una linea d’incontro, ci si affaccia dalle due parti e si va in cerca dell’altro. Io ho bisogno di questa linea da valicare, è un invito al viaggio. Non sono mai sorti così tanti muri da quando abbiamo cominciato a sopprimere le frontiere!».

È il paradosso dei viaggiatori. Da un lato hanno contribuito a creare il mondo globale, valicando i confini e mettendo in collegamento i popoli. Dall’altro vorrebbero mantenere il più possibile la diversità di culture, religioni, modi di vivere, altrimenti i viaggi perderebbero molto del loro significato e si ridurrebbero a un frenetico girovagare senza senso. Abbasso i muri, viva le frontiere?